「風オンナの思い出」

昔、風オンナとつきあっていたことがある。

風オンナと出会ったのは、ある夕暮れ。

青山通りの歩道橋を上っていたら、

突然ぴゅうっと突風が吹き、

スカートを押さえた女子高生が小走りに逃げ去ったあと、

気づいたら隣で風オンナが笑っていた。

おもしろいやつだと思って

部屋に連れ帰ってビールをご馳走すると、

風オンナはひどくご機嫌になり、

僕の靴下やトランクスを風に舞わせ、

壊れた扇風機のハネをくるくると回転させてみせた。

うちの天井の高いのがずいぶん気に入ったようで、

彼女はそのまま居ついてしまった。

風オンナは乾きにくい部屋干しの洗濯物を

あっという間に乾かしてくれたり、

寝苦しい夜に一晩中そよそよと優しい風で

僕の頬を撫でてくれたりした。

東京ドームに野球を観に連れて行った時は、

カープの前田が打ったレフトスタンドへのファウルボールを

追い風でホームランにしてくれたりもした。

ときどき、風が騒がしい夜にかぎって、

気まぐれにいなくなってしまうことがあったけど、

寝室の窓を少しだけ開けておくと、

朝までにはその隙間から戻ってきて、

僕の隣ですやすやと寝息を立てていた。

僕たちの関係は、爽やかな風のようなものだったけど、

色っぽいことがまったくなかったわけでもない。

そんな時彼女は熱帯夜のような、

湿ったなまあたたかい風を僕によこして、

僕をうっとりとした気分にさせてくれた。

そうこうするうちに、

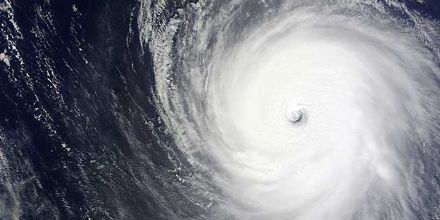

季節外れの大型台風13号がやってきて、

首都圏の交通網が壊滅したというニュースを見ていたら、

風人間の中にはずいぶん荒っぽい男たちがいて、

こうやってときどき暴れて

ストレスを発散しているんだと教えてくれた。

「もしも突然、私がいなくなったら、どうする?」

風オンナが僕に聞いた。

「びっくりする」と、僕は答えた。

彼女はいかにも風らしい乾いた声で

「あはははは」と笑ったけど、

僕はちょっと嫌な胸騒ぎがして、

「結婚とかしたいと思う?」と彼女に聞き返した。

「したい。したい。したい。」

風オンナは、部屋の中に小さな竜巻を起こして、

チリンチリンと風鈴を鳴らした。

次の日、台風13号といっしょに、

風オンナは僕のもとから去って行ってしまった。

今度は何日待っても、何ヶ月待っても、

窓の隙間から戻ってくることはなかった。

本当は僕みたいな煮え切らない男より、

もっと男らしい男の方が好きだったんだろう。

胸にぽっかりと穴があいて、

風が通り抜けたような気がした。

風オンナの名前は、カトリーヌ。

海外のニュースで彼女の消息を知ることになるのは、

それから何年もあとのことだ。

出演者情報:地曵豪 http://www.gojibiki.jp/profile.html

![]()

動画制作:庄司輝秋