外国からのお客さまのために

東京が、他の海外の大都市と似たような近代都市だと、

外国から来たお客さまが、

がっかりするのではないか。

という議論は、

すごい勢いで、盛り上がりを見せた。

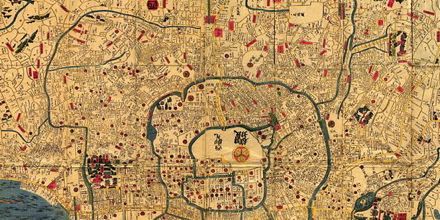

2014年、江戸復活法案、可決。

多額の国家予算をつぎこんで、

東京に、江戸の街並みを大規模に復元することが、決まった。

6年後に向けて、

急ピッチで、ビルが倒され、高速道路が破壊された。

まるで、戦後の焼け跡のように、

何もなくなった東京に、

今度は、木造の江戸の町が、

信じられないスピードで復元されていく。

もちろん、各競技場は、超現代的なデザインだったから、

背の低い家が立ち並ぶ江戸の街並みと、

突然ところどころで姿を現す、巨大競技場の対比は新鮮で、

これなら、外国からのお客さまたちも、

感嘆の声をあげてくれるだろう、と思われた。

忘れられていたのは、

江戸の名物は、火事だ、ということ。

2020年、世界的イベントを半年後に控えた、

2月のある日、

一軒の家の火の不始末から燃え広がった火事は、

おりからの北西の風にのって、

瞬く間に、

新しい江戸の町を、焼き払った。

その翌日、

黒こげになり、

何もなくなった、東京、あるいは、江戸の町の向こうには、

富士山が、

かつてないほど、くっきりと見えたという。(おわり)

出演者情報:大川泰樹(フリー) http://yasuki.seesaa.net/