さまよう船が流れ着く岸辺は

ストーリー 中山佐知子

出演 大川泰樹

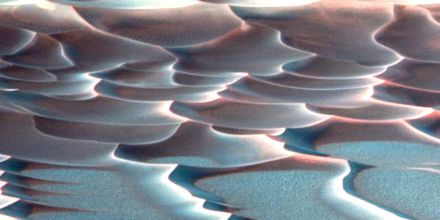

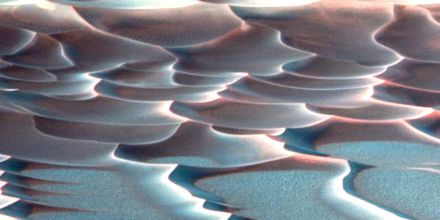

さまよう船が流れ着く岸辺は銀河の中心近くにある。

このあたりの星々はビッグバンの後にできた第二世代の星で

金属の元素が少ないために惑星の数が極端に少ない。

したがって、「さまよう船が流れ着く岸辺」と呼ばれる

小さな惑星の存在は本当に貴重なものだった。

それは銀河の中心をなす巨大なブラックホールに引き寄せられた船が

かろうじて漂着できる最後の岸辺だったのだ。

僕がここに流れ着いたのは

燃料装置の爆発が起こり

つづいて船がコントロールを失って72日めだった。

岸辺には完全に姿をとどめた船や壊れた船

あるいはその残骸がたくさん置き捨てられていて

僕の船の機能を回復させる部品にはこと欠かないように思えた。

もし修理ができなかったとしても

一年か二年にいっぺん見まわりにくる救助船が

僕を発見するだろう。

生きているか死んでいるかはともかくとしてだが。

さまよう船が流れ着く岸辺は静かな光に満たされ

昼も夜もなく、太陽も星も見えなかった。

僕が岸辺に捨てられた船のなかから

超伝導体や界磁コイルを捜していると

ときどきここに漂着した乗組員の形見にめぐりあうことがあった。

遭難の様子を記録したらしい映像装置、

個人用のパッチ型通信機、

焼け焦げのある作業用手袋。

その手袋の指の部分に入っていた硬いものは

名前の刻まれた指輪で

僕はこの指輪の持ち主のためにしばし目を閉じて祈った。

それから、思いがけないものがでてきた。

それはリボンの形に結ばれた薄い布で

どう見てもリボン以外に使い道がなさそうだった。

宇宙船が難破するとき

大人たちは爆発を恐れて子供を先にボートで送り出す。

送り出された子供が、もし宇宙の塵になったとしても

ダイヤモンドよりも強い炭素繊維のリボンは

色も褪せずに流れ着いてしまう。

僕は持ち主がいなくなって役目を終えたリボンの

その結び目をほどいて

子供の頃にしたように風になびかせようと指に巻いてみたが

リボンは垂れ下がったまま動かない。

さまよう船が流れ着く岸辺には風もなかった。

出演者情報:大川泰樹 http://yasuki.seesaa.net/ 03-3478-3780 MMP