Shortlistはアイデアの宝庫!朝イチ観賞のすすめ

2014年第一弾のコラムは、会場でしか観ることのできないShortlistの魅力と、

その中から実際に企画する際の参考となる“お気入り”を見つけ出すための

エキシビション観賞のTIPSをご紹介したいと思います。

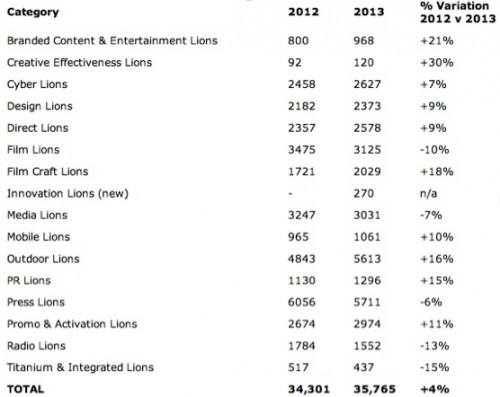

念のため、Shortlsitを説明しますと、

金銀銅グランプリを決定する一歩手前の最終候補リストであり、

その数は全エントリーのおおよそ10%くらいです。

選ばれると認定証がもらえたり、

エージェンシー・オブ・ザイヤーのポイントが加点されることから

「入賞」扱いされることがあります。

エキシビションとはグラフィック系とキャンペーン系の

Shortlistのプレゼンボードの展示や

デジタル系のエントリーをPCで観賞する場です。

その数、プレゼンボードだけでも推定2,300枚!

時間とお金を費やしてカンヌを訪れる理由の一つは、

この膨大な数のアイデアにどっぷり浸かれるところだと思っています。

確かに年々、情報の充実度が半端なく増していくカンヌ公式Webサイトですが、

ボードやビデオを視聴できるのはブロンズ以上です。

その裏で惜しくもメダルには届かなかったShortlistでも、

実務上では大変勉強になるものが膨大に存在しています。

制約の多い日本では、むしろ実現性という意味では

Shortlistの方が実務の参考になるかもしれません。

まずは、実際に会場で見つけたキャンペーン系のShortlistの中から

いくつかご紹介したいと思います。

Coca Cola 「The Gift Bottle」

コカ・コーラのPETボトルの帯ラベルを引っ張ると、

ラッピングリボンに変形し、

クリスマスギフトとしての体裁に早変わりという極めてシンプルでありながら、

まさに“Open Happiness”を体現した仕掛けです。

グアテマラのキャンペーンとして始まったものがその評判から、

その後、中南米、南米に広がり、ヨーロッパまで拡大したという、

グローバルな拡販に繋がった素晴らしいアイデア。

なのに、カンヌではPromo, Direct, Branded Content でのShortlist止まり。

精算する前にいきなりラベルを引っ張ったビデオが

やらせっぽく見えてしまったのか?

または、他のコカ・コーラのエントリー、

例えば、“Small World Machine”といったものと比べると

スケールが小さくみえてしまったのか?

メダリストにおいて、商品の実売に直接繋がったエントリーは意外に数少ないので、これはブロンズ以上を獲って欲しいと思っていました。

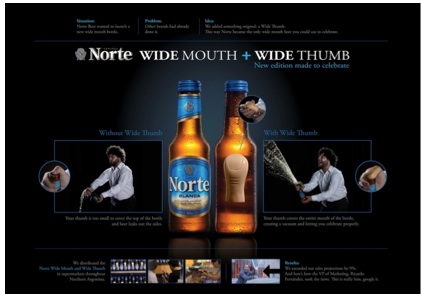

Norte「WIDE THUMB」

アルゼンチンのビールNorteが、飲み口の広い新ボトルのローンチとして、

ボトルを振って“ビールかけ”するときに綺麗な噴射を可能にする

『大きな親指サック』をベタ付けしたというもの。

実際にビールかけに使うかどうかは別にして、

店頭でのインパクトや“なぜ?”“試してみたい”といった認知/理解/行動を促す

素晴らしいアイデアですね。

Clouds 9「Frozen in the clouds」

オーストラリアの新フローズンヨーグルトブランド「Cloud9」が、

若者に向けたローンチとして

凍る前の状態のヨーグルトを気球で気温の低い高所まで飛ばして、

凍るかどうか?をライブ中継したという実験プロモーション。

無事に凍って地上に帰還した商品をブロガーに食べてもらい、

2次的なバズも広げたみたいです。

日本でも以前、SAMSUNG・GALAXYが宇宙にスマホを飛ばして、

ライブ中継しましたが、その事例に似てしまったのが

メダルに届かなかった理由でしょうか。

ヨーグルトを空で凍らせることでフローズンであること伝えるバカバカしさを

上手く商品へ興味のモチベーションとして変換しているアイデアはいいですね。

Shortlistはメダリストになったものと比べると、

全般的に商品の広告やプロモーションとしての側面が強いものが多く、

評価のプラスアルファとなる、社会的な意義、カンヌの歴史上の意義、

スケール感の面が弱いのかもしれません。

しかし、日頃のクライアントから求められる

課題解決“商品の購買につなげるアイデア”という意味では、

眼ウロコなアイデアの宝庫と言えるのではないでしょうか。

では、そのShortlistエキシビションを効率的に観賞するために

私が実践した方法を紹介します。

①MEDIA LIONやPROMO & ACTIVATION LIONからチェックする。

理由としては、カンヌのキャンペーン系部門はエントリー重複が多いので、

まずはリアルもデジタルも、マスメディアもアンビエントメディアも

何でもアリの異種格闘技戦の様相をみせ、

かつエントリー数が多い上記2部門のどちらかをチェックしてから、

他部門をチェックするとダブリを省けることとなり、

各段にスピードアップします。

②カンヌアプリを有効活用する。

一昨年から展示ボードの脇にQRコードのラベルがあります。

これはカンヌ公式アプリの機能“GOODY BAG”というもので、

アプリのQRコードスキャナーを起動させて読み取ると、

カンヌWebサイトの“MY CANNES”の中で、

ボードの画像をダウンロードできるというサービスです。

これを使って、お気に入りの作品はもちろん、

難解な作品はキープして後日ゆっくりと解読できるという意味で

大変便利なサービスです。

利用するにあたっては

・アプリ内の“My Settings”からMY CANNESのIDと紐づけしないと保存されない

・ボード画像をダウンロードできるのがカンヌ最終日から1週間後

・今日現在(2/3)、カンヌアプリの中にこの機能が搭載されていない

という点に注意してください。

③Youtube、Vimeoを活用する

カンヌのShortlistに残るくらいの作品は

動画共有サイトにプレゼンビデオをアップしているのがほとんどです。

会場にはWifiが飛んでいるので、スマホやタブレットを使って動画を探して、

その場で視聴すると理解の助けとなります。

最近は、画像の左下のようにボードにQRコードを印刷し、

動画視聴を促すものもあります。

④観賞時間は朝イチが狙い目

カンヌウィークは皆さん夜遅くまで交流するためなのか、

朝イチのエキシビション会場は人もまばらです。

私は混雑してくると想定している順序通りに観賞できないため、

毎朝9時を目安に会場に出向いていました。

また、前述のカンヌ公式アプリのGOODY BAG機能や動画サイトを使うためには

Wifiが必要なのですが、

会場で飛んでいるカンヌ公式Wifiは午前中の方が繋がりやすいです。

デジタル系の場合もキオスクPCの台数が限定されているので、

空いている確率が高いです。

余談ですが、朝イチはカンヌ公式サイトクルーの取材を受けたり、

ヤングカンヌに出場のオーストラリアコンビからは

“作品にエキストラとして出てくれ”と演技させられたりと面白い出会いもあります。

⑤解説ツアーに参加する

会場にいると集団で観賞している解説ツアーらしきグループに

遭遇することがあります。

指南役の人がiPadを片手にこれぞというボードの前で動画をみせつつ、

解説するというものです。

たまたまなのですが、某グローバルエージェンシーのとあるグループの傍らで

聴いていたら、「どうぞ」と誘われて、参加させていただきました。

内容は単なる解説だけでなく、

“何がアイデアで、どう評価されたのか”というところまで踏み込んで

話をされていたのが印象的でした。

以上、キャンペーン系のShortlistやエキシビション観賞の話が中心となりましたが、

グラフィック系も同様です。

ショーアップされたセミナーに比べるとエキシビション会場は静かなのですが、

自分のお気に入りを発見するワクワク感、

“これはやられた”というアイデアと出会った時の悔しさ、

清々しさ、想定外の国際交流?など、

感情が高ぶる時間を過ごせることができるのではないでしょうか。

皆さんも世界から選りすぐられたアイデアに囲まれた熱い空気の中で、

テンション高くなる出会いを味わい、

アイデア発想のスキルアップをしてください!