日本の色 フジタの白

グラン・フォン・ブラン

すばらしい肌の白

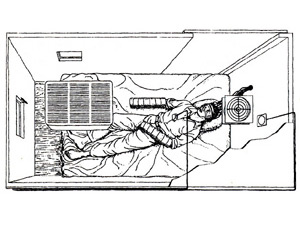

1920年代パリに渡った日本人画家、

藤田嗣治が描いた「寝室のキキ」に寄せられた賛辞だ。

フジタは、浮世絵で表現されている

肌の白さや黒の輪郭線を再現することが、

日本人画家としての独自性になると考えた。

浮世絵の白を表現するために、

キャンバスに木綿のシーツのような

やわらかな生地を張り、

何種類もの顔料を使って白を描き出し、

最後にてかりを抑えるために

タルカムパウダーを用いた。

独自性を出すには、独自の方法が必要だった。