海の印象 クロード・モネ

印象派の画家、クロード・モネは

フランスの港町ルアーブルで育った。

30歳を過ぎた頃、故郷に帰って海を描いた。

タイトルは『印象、日の出』。

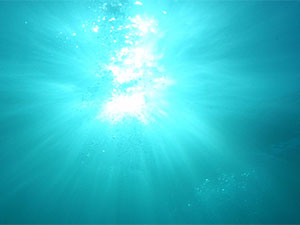

きらめく海、朝もやに包まれた空、

昇ったばかりの真っ赤な太陽。

当時の美術界では、ものや人物を

正確に再現した絵が良しとされた。

筆の跡が目立ち、舟も水平線もぼやけた

モネの絵は“印象で書きなぐった落書き”と

揶揄された。

モネは86歳で亡くなるまで、

この世界の印象を明るい色彩で描きつづけた。

刻一刻と変化する海や空、人間や植物が

輝く瞬間をキャンバスに閉じ込めた。

100年以上前のモネの気持ちと、

スマートフォンで海や空を撮影する

私たちの気持ちは、

きっとどこかで繋がっている。