Bjorn Hermans

円空と木喰 7

木喰は、

広葉樹を好んで使ったという。

やわらかくきめの細かい

広葉樹の木肌が、

曲線だけでつくられる作風に

生かされている。

円空は、

建築材の切れ端、朽ち木、

果ては流木に至るまで、

仏像の材料を選ばなかったが、

どちらかと言えば針葉樹を好んだ。

鉈で割りやすい針葉樹は、

直線的で荒削りの作風に

適していたと思われる。

Bjorn Hermans

円空と木喰 7

木喰は、

広葉樹を好んで使ったという。

やわらかくきめの細かい

広葉樹の木肌が、

曲線だけでつくられる作風に

生かされている。

円空は、

建築材の切れ端、朽ち木、

果ては流木に至るまで、

仏像の材料を選ばなかったが、

どちらかと言えば針葉樹を好んだ。

鉈で割りやすい針葉樹は、

直線的で荒削りの作風に

適していたと思われる。

Tsuyoshi Adachi as thin-p

円空と木喰 8

大正の終わりから昭和初期にかけて

活躍した彫刻家、橋下平八は、

あるとき円空仏に出会って衝撃を受ける。

「碧玉の如き清浄無垢とそれを作出する

精神の明澄さ、その技能の洗練。」

と、橋下平八の日記にある。

近代の彫刻家は円空仏の自在な鑿使いと

無垢な精神性に惹かれた。

同じ頃、日常の美を提唱した

民藝運動で知られる柳宗悦は、

四国の寺で木喰仏を発見する。

「私は彼を日本が産んだ最も独創的な

仏師として記念することを躊躇しない。」

そう柳は書いている。

けれども、円空も木喰も

芸術品をつくったわけではない。

人々の苦しみを身代わりになって

背負う、実用品としての仏像。

その造形が美しいとしても、

作者の意図するものでは

必ずしもなかっただろう。

尾崎行雄の95年 ①

1890年、明治23年、7月1日。

第一回衆議院選挙がおこなわれた。

投票できるのは、25歳以上の男子だけ。

それも15円以上の納税者に限られた。

有権者数約45万人。当時の日本の人口の

わずか1.1%にすぎなかった。

それがわが国初の選挙だった。

このとき当選した300人の議員の中に、

32歳の尾崎行雄がいた。

三重県第5区から立候補。

有効投票数1,919票のうち1,772票を

得てトップ当選を果たした。

尾崎行雄の95年 ②

明治維新の10年前、

相模国津久井郡で生まれた尾崎行雄は、

討幕運動に奔走した父の薫陶を受け、

福沢諭吉の慶応義塾に学んだのち、

新聞記者を経て、明治政府の官僚となる。

早くから政治への志を抱いた尾崎は、

やがて自由民権運動に身を投じ、

大隈重信と共に立憲改進党をつくる。

薩摩と長州。

明治維新の原動力になった2つの藩出身の

人間だけが優遇される政府のあり方に

疑問をもった尾崎行雄は、

欧米をお手本とする国会の設立、

選挙制度の確立を実現し、

理想の政策を共にする者があつまってつくった

政党が政治を動かす議会政治をめざした。

1889年にようやく国会が開設され、

1890年におこなわれた第一回衆議院総選挙で

当選。尾崎行雄のほんとうの戦いは

ここから始まる。

尾崎行雄の95年 ③

咢堂・尾崎行雄。別名、憲政の神様。

1890年、32歳で第一回衆議院総選挙で当選して以来、

1953年、95歳で落選するまで、25回連続当選。

63年の長きにわたって国会議員の職にあった。

尾崎行雄の生涯をたどることは、

議会政治の歴史を知ること。

1891年の第二回総選挙で、

政府の露骨な選挙干渉がおこなわれ、

票の売買がはびこったときも。

高額納税者だけに与えられていた選挙権の

制限を撤廃する普通選挙の運動が

燃えさかったときも。

日清・日露の両戦争で発言権を増した

陸海軍が国会に軍備増強を突きつけたときも。

国会にはいつも尾崎行雄がいて、

つねに正論を唱え、政府の方針を糾していた。

やがて泥沼の戦争に向かう1940年代、

自らの基盤としていた政党が、こぞって

大政翼賛会に合流し戦争遂行に走った時代にあっても、

尾崎行雄だけは政府非推薦をつらぬいて当選し、

国会議員でありつづけた。

太平洋戦争が終わった翌年、

女性が初めて選挙権を手に入れた。

1890年の第一回総選挙から数えて22回目。

この国が初めて経験する完全普通選挙だった。

この年。尾崎行雄、88歳。政界引退を決めていたが、

支持者が許さず、またもや当選。

連合国による占領下の日本は、まだ尾崎を必要とした。

そして、今日、2012年12月16日。

第46回衆議院総選挙。地下に眠る憲政の神様は、

いまの政治家に何を思うだろう。

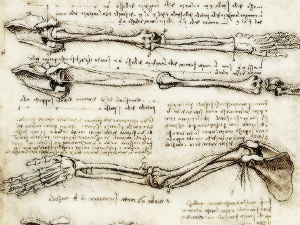

左手の話 ①レオナルド・ダ・ヴィンチ

レオナルド・ダ・ヴィンチは

左利きだった、という説がある。

数多く残されたデッサンをよく見ると、

斜線の筆致が、ほぼすべて、

左上から右下の方向に走っている。

右利きの人間がそのような方向へ

筆を運ぶのは不自然であり、無理がある、

というのが、ダ・ヴィンチ左利き説の

根拠になっている。

左手の話 ②宮本武蔵

宮本武蔵は、

絵を描くのが好きだった。

その腕前は、武芸者の余技を

はるかに超えるものだった。

彼が残した水墨画の

墨の濃淡から、

宮本武蔵は左利きだった、

と唱える人がいる。

武蔵が描く線は、

右側が濃く、左側が薄いことが多い。

筆で線を書いてみるとわかるが、

右利きの人間ならその逆になる。

このあたりから、

宮本武蔵は左利きだった、

という説が生まれた。

左手の話 ③天才たち

人間の脳は左右に分かれていて、

右脳が左半身を、左脳が右半身を司っている。

左右が交差するかたちだ。

右脳は音楽脳とも呼ばれ、

視覚・聴覚などの五感を認識し、

空間認知なども受けもっている。

左脳は言語脳とも呼ばれ、

言葉や文字などを認識し、

論理的な思考に展開する。

左利きの人は左手をよく動かすので、

右脳の働きが活発になり、

結果、感性が豊かになる。

天才に左利きが多いのはそのためだ、

と主張する向きもあるが、

科学的な根拠はなく、俗説の域を出ない。

ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、

ニュートン、ベートーベン、

アインシュタイン、ピカソ…。

左利きだったと伝えられる

そうそうたる天才たちの名を並べると、

左利き天才説を信じたくなってくるのだが。

左手の話 ④ジョージ6世

『英国王のスピーチ』という映画がある。

英国王ジョージ6世が吃音症を克服する

姿を描いてアカデミー賞を獲った。

左利きだった王は幼少時、

父・ジョージ5世から左利きを

むりやり矯正される経験をもつ。

食事のとき、息子の左手に

長い紐を結びつけ、左手を使った場合、

父が乱暴に引っ張って注意した。

この幼児体験がジョージ6世を

ストレス過多にし、内向的にし、

吃音症に悩む原因になったといわれている。

Helge Øverås

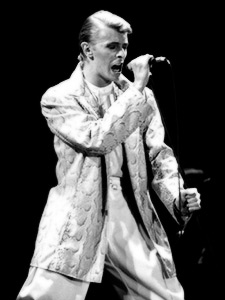

左手の話 ⑤デヴィッド・ボウイ

「左手で絵を描いたり字を書いたりすると、

まわりの連中が『こいつは悪魔だ!』と、

私をからかったことを、

いまでもはっきり覚えている」

そう語ったのは、デヴィッド・ボウイ。

左利きであるだけで差別を受けた

みずからの経験。

こんなことも語っている。

「教師は右利きにさせようとして

私の手をひっぱたいたものだ。

そう、かつてはイギリスでも

左利きは忌まわしいものとされていたんだ」

左利きをむりやり右利きに直されたのは、

英国王だけではなかった。

箸をもったり、鉛筆をつかったりするのは

右手で。という社会通念が、

かつて日本にもあった。漢字もひらがなも

右手で書くことを前提につくられている。

左手で毛筆をもって縦書きの文字を綴るのは

なかなか難儀なこと。そんな文化のありようが

左利きをあまり歓迎しなかった。

英国の場合、宗教上のなんらかの理由もあり、

左利きの存在をゆるさない空気があった。

Copyright ©2009 Vision All Rights Reserved.