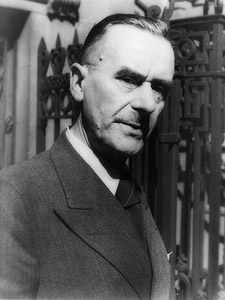

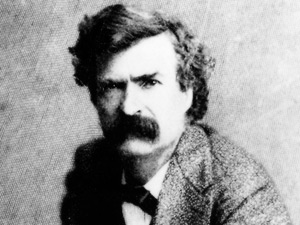

三島邦彦 マーク・トウェイン

児童文学の名作『トム・ソーヤーの冒険』。

その8年後、作者のマーク・トウェインは続編となる

『ハックルベリー・フィンの冒険』を書きあげた。

ただし、書き上がったのは児童文学ではなく、

アメリカ文学史に輝く文学作品だった。

もはや子どもむけの物語ではない。

そのことを示すため、

トウェインは物語をこのような警告から始めた。

警告

この物語に主題を見出そうとする者は起訴される。

教訓を見出そうとする者は追放される。

筋を見出そうとする者は射殺される。

著者の命により 兵站部長G・G