KYR

雪のはなし かまくらの歴史

いまではそのほとんどが雪遊びとして作られるかまくらだが、

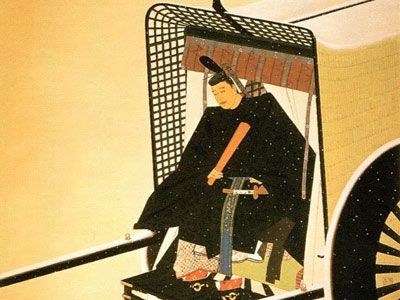

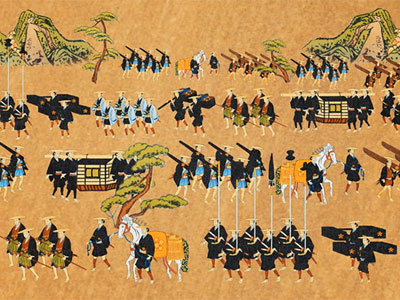

もともとは東北地方に伝わる五穀豊穣を祈る伝統行事。

四角い雪の家をつくり、そのなかに祭壇を用意して、

水神様をお祀りしていたのだという。

そんなかまくらが、

四角い屋根だと雪が積もった時に危険という理由から

丸い屋根になったのは昭和34年ころ。

ドイツ人の建築家ブルーノタウトは、この時はじめてかまくらを目にし

小さい子供たちがかまくらから出たり入ったりしながら遊ぶ様子を

まるで夢の国のようだと絶賛し、

それから世界中の観光客が、この不思議なかまくらを見に

日本を訪れたのだという。

湿気が多い日本の空気だからこそ作れるかまくら。

偶然と歴史が生んだ贅沢な遊びを

いまの子供たちも、楽しんでくれるだろうか。