ぜっとん

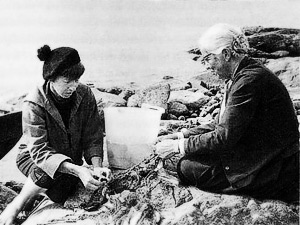

「動物園の人々」広島安佐動物園・南方延宣(みなみがたのぶよし)

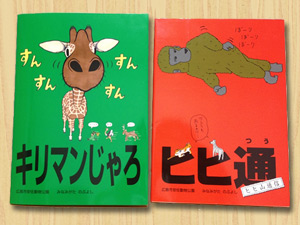

「ヒヒ通信」、「キリマンじゃろ」。

広島の安佐動物園の飼育員・南方延宣が描いた

漫画のタイトルだ。

業務日誌に書き込んだイラストに当時の園長が注目。

園内の説明板や入場券に絵を描き、

動物園のホームページに漫画を掲載していた。

来園者からの強い要望で本になった。

5分立ち止まって観察すれば、

動物たちの素顔が見える。

漫画を読んで動物園の面白さを知ってもらう

キッケケになればと思います。

漫画のアイデアは飼育舎の

掃除中に浮かぶことが多いという。