カノープス

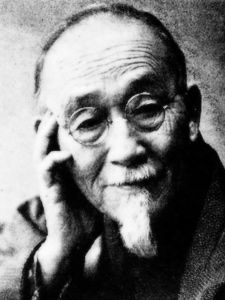

言葉・2011/鎌田實

心がない言葉も、

言葉を持たない心も、

どちらも不完全なもの。

医師として、作家として、様々な人生を見つめてきた

鎌田實(かまたみのる)さんは、

心と言葉の両方を磨くことが大事だという。

では、どうしたら?

鎌田さんはこう答える。

今の気持ちに蓋をしないことから、心と言葉は育まれていくのではないでしょうか。

カノープス

言葉・2011/鎌田實

心がない言葉も、

言葉を持たない心も、

どちらも不完全なもの。

医師として、作家として、様々な人生を見つめてきた

鎌田實(かまたみのる)さんは、

心と言葉の両方を磨くことが大事だという。

では、どうしたら?

鎌田さんはこう答える。

今の気持ちに蓋をしないことから、心と言葉は育まれていくのではないでしょうか。

Suzan Black

言葉・2011/ ブータン国王

幸せの国の王様が、日本にやってきた。

その国の名は、ブータン。

ブータンといえば、

九州ほどの大きさの土地に人口が70万人という小さな国ながら

国民総生産よりも国民総幸福の向上を目指すという

画期的な政治理念をかかげ、世界にインパクトを与えた国。

日本から派遣された技術者がブータンの農業に大きな影響を与えるなど、

ブータンと日本の友好関係は、強く、深い。

2011年11月、そのブータンの国王が日本を訪れた。

これはその時、日本の子どもたちに向けて国王が語った言葉。

皆さんは龍を見たことがありますか?

私はあります。

皆さんそれぞれの中に龍はいます。

龍は『経験』を食べて大きくなります。

年をおうごとに龍は大きくなるのです。

皆さん、自分の中の龍を

大切にしてください。

強く、しなやかな龍は、ブータンのシンボル。

お腹の中に、龍を持つこと。

幸せの国の王様が、たくましく生きるコツを教えてくれた。

言葉・2011/三島邦弘

ミシマ社という出版社がある。

2006年設立、「原点回帰」を旗印に

慣習にとらわれない出版活動を続ける、

今最も元気な出版社である。

出版業界が決して順風とはいえない中で、

ミシマ社は、なぜ前へ進み続けられるのか。

代表の三島邦弘は著書『計画と無計画の間』の中でこう語る。

「売る」ことが目的化してしまっては

ものづくりの原点から離れてしまう。

ものづくりの原点はあくまでも、

「喜び」を交換することにあるはずだ。

読む喜びと、読まれる喜び。

その原点から逃げないこと。

そこには、たぎる熱があり、未来に続く道がある。

野球をおもしろくした男たち/新庄剛志

プロ野球選手にとってグローブは大事な商売道具。

一流選手はオーダーメイドの一品を、職人と一緒に作り上げる。

しかし、激しい消耗のため、ほとんどの選手は毎年グローブを変えることになる。

1990年に阪神タイガース入団。

メジャーリーグを経て、2006年に日本ハムファイターズで引退を迎えた新庄剛志は、

その17年間のプロ野球生活を通じ、たった1つのグローブを使い続けた。

それは、18歳の時、プロ入りして初めての給料で買った7500円のグローブ。

壊れても、壊れても、何度も補修を重ねて使い続けた。

グローブの形が微妙に変わるからと、自分以外の誰もそのグローブに指を通すことを許さなかった。メジャーリーグ時代、チームメイトがそのグローブに触れてケンカになったこともあったという。

引退会見の場に現れた新庄はテーブルにそのグラブを置き、こう言った。

こいつがもうプレーできないといってました。

その華麗な守備でファンを魅了した野球人生は、

まさに、グローブと生きた日々だった。

野球をおもしろくした男たち/藤田元司

実力はあるのにピンチになると動揺し、自滅してしまう。

その気の小ささから「ノミの心臓」と呼ばれるピッチャーが

かつてジャイアンツにいた。

平成元年、藤田元司(ふじたもとし)監督が就任。

春先、藤田監督はその投手にやさしく声をかけた。

おまえは気が小さいんじゃない、優しいんだ。

だからもっと自信を持てばいいんだ。

その投手の名前は、斎藤雅樹(さいとうまさき)。

この年、連続完投勝利の日本記録を樹立し、一躍巨人のエースの座へ。

欠点を長所に変えるひと言が、平成の大投手を生んだ。

野球をおもしろくした男たち/足立光宏

1976年11月2日。

後楽園球場では巨人対阪急の日本シリーズ第7戦が行われていた。

阪急ブレーブスの先発は、足立光宏(あだちみつひろ)。

巨人ファンの声援が轟くマウンドで静かにつぶやいた。

騒げ・・もっと騒げ。

結果は足立の完投勝利。阪急が日本一を勝ち取った。

命までは取られはしない。

その冷静さが、勝利を呼んだ。

Misogi

立川談志という男

落語家、立川談志は、

ファンからサインを頼まれるといつも、

その時頭に浮かぶ一言を添えていた。

酒場でサインを求められた時は、

酔おうよ 世の中がきれいにみえてくる

おいしくない定食屋からサインを求められると、

がまんして食え

その中で、何度も談志が書いた言葉、それは、

幸せの基準を決めよ

そして、

人生成り行き

立川談志という男

万雷の拍手。

向けられる先は、舞台の上で頭を下げる一人の男。落語家、立川談志。

深いお辞儀から顔を上げ、両手をふせて拍手をおさめる。

腕を組んで、何度もうなずき、口を開いた。

また違った芝浜がやれました。

よかったと思います。

2007年12月18日。東京、有楽町。

立川談志とっておきの十八番、人情噺「芝浜」を演じる恒例の落語会。

何度となくこの噺をやってきた談志師匠にとっても、この日の出来は格別だった。

一度下がった幕が再び上がり、談志がしみじみと語りはじめた。

一期一会ですね。

けど、こんなにできる芸人を

そう早く殺しちゃもったいないような気もします。

くどいようですが、一期一会、

いい夜をありがとうございました。

後に、「神がかりの芝浜」と呼ばれるこの会。

落語の神にふれたせいか、いつになく謙虚な談志師匠。

一期一会の名演に、再び拍手がわき起こった。

立川談志という男

学問は貧乏人の暇つぶしだ。

そんな、高座での奔放な発言も魅力だった、立川流家元、立川談志。

ある日の落語会で、こう語った。

俺は正しい人間だと言える。

なぜかというと、いつも間違ってねえかな、大丈夫かなと思ってる。

これを正しい人間と言うんじゃないんですかね。

奔放の裏側にある謙虚さ。

これが立川流、嘘のない生き方。

立川談志という男

立川談志、35歳の時のこと。

参議院議員選挙に出馬し、周囲を驚かせた。

選挙当日の夜。

開票がはじまったが、

夜が更けても談志の名前は出てこない。

とうとう最後の当選者となった時、

立川談志の名前が呼ばれた。

リポーターからコメントを求められて一言。

真打ちは最後に出てくるもんだ。

これぞ、落語家、立川談志の粋。

立川談志という男

落語の中には、色々な登場人物が出てくる。

あくびの作法を教える師匠。

生きているのに死んでいると思い込む人。

犬から人間に生まれ変わった人。

みかん欲しさに病気になる人。

狸に殿様、酔っぱらい。

立派な武士まで、実に様々。

落語家、立川談志は、

落語とは何かという問いを、こう結論づけた。

落語とは、人間の業の肯定である。

業とは、人間の心の奥にある、どうしようもない部分のこと。

人間のありのままを受けとめる。

それが、落語であり、

それが、立川談志だった。

男たちは旅をする/ 安藤忠雄

大阪から四国に渡り、九州、広島を巡って北上、東北へ。

建築家、安藤忠雄は20代のはじめ、旅に出た。

目的は、建築を見ること。

民家から県庁まで大小様々な建築の、

写真ではわからない細部を見て、

建築という仕事の面白さを味わった。

安藤は言う。

自分の思いを投げかけるのにこれほどすばらしい仕事はないなと思いました。

男たちは旅をする/ パウル・クレー

画家は時に、光を求めて旅をする。

スイス生まれの芸術家パウル・クレー。

30代半ばにして画家としての限界を感じていた彼は、

仲間とともに旅に出た。

行き先は、北アフリカのチュニジア。

彼が求めたものは、パリにはない光だった。

地中海の光が照らす小さな町で、

ついに、クレーは自分にとっての理想的な色彩を見つけた。

それはクレーにとって、画家としての希望の光であった。

当時のクレーの日記に、こんな一節がある。

色彩が私と一体になった。私は画家なのだ。

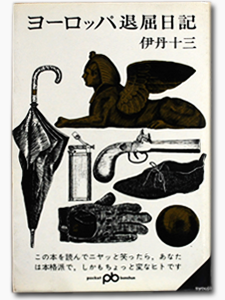

男たちは旅をする/ 伊丹十三

1965年、一冊の本が日本の若者に大きな衝撃を与えた。

その本の名は、『ヨーロッパ退屈日記』。

作者の名前は、伊丹十三。

当時俳優だった彼が、外国映画に出演しながら

パリやロンドンで暮らした日々の見聞をまとめた、

一冊のエッセイである。

まだ海外旅行が一般的でない時代。

スパゲッティの正しいゆで方、

アーティチョークという名前の野菜など、

伊丹が描くヨーロッパの姿は、一つ一つが新鮮だった。

そんな伊丹にとっても、

長い旅先の生活で、ホームシックと無縁ではなかった。

伊丹は、それが外国生活を仮の生活だと考えていることが原因だと考えた。

これは、そんな彼の言葉。

なるほど言葉が不自由であるかも知れぬ。孤独であるかも知れぬ。

しかし、それを仮の生活だといい逃れてしまってはいけない。

それが、現実であると受けとめた時に、

外国生活は、初めて意味を持って来る、と思われるのです。

『ヨーロッパ退屈日記』。

この本には、伊丹がヨーロッパと格闘しながら得た知恵が詰まっている。

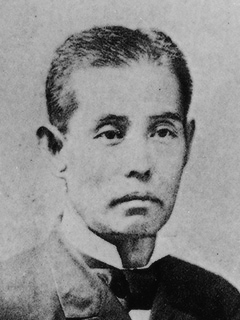

言葉のはじまり/ 伊東忠太

建造物の造に、家と書いて、造家(ぞうか)。

明治のはじめ、今でいう建築には

この造家という言葉が使われていた。

その時代、伊東忠太(いとうちゅうた)という一人の若者がいた。

造家学の研究で博士課程を満了したエリートだったが、

ひとつだけ不満があった。

それは、造家という言葉に、美意識が感じられないこと。

画家を志したこともあった伊東にとって、

美意識は何よりも大切なものだった。

伊東は、建築という言葉にその思いを込め、

造家をすべて建築と言い換えることを訴えた。

建築は世のいわゆる純粋芸術に属すべきものにして、

工業芸術に属すべきものにあらざるなり。

この若き伊東の宣言は、大きな波紋を生み、

学会や大学の学科の名前はやがて、

建築学会や建築学科へと変わっていった。

それまでの仏教建築とは一線を画す築地本願寺の建立など、

伊東はそれからも日本の建築界に新しい美意識を打ち出し続けた。

日本の近代建築の出発点。

それは、「建築」という言葉そのものだった。

言葉のはじまり/ 大宅壮一

クチコミという言葉の生みの親は、

昭和を代表するジャーナリスト大宅壮一(おおやそういち)。

もともとは、ラジオとテレビをクチコミュニケーション、

略してクチコミといい、

新聞と雑誌を手コミュニケーション、

略して手コミといったのが始まりだった。

クチコミという言葉は人々の口を介して広まるうちにもとの意味を離れ、

大宅が意図していなかった意味が、まさにクチコミによって生まれた。

これは、その大宅が残した言葉。

最終のそしてもっとも有力な審判者は、目に見えない大衆だと信じている。

言葉のはじまり/ 福地源一郎

社会という言葉は

明治時代、society(ソサエティ)の翻訳として生まれた。

最初に使われたのは新聞記事。

書いたのは東京日日新聞の主筆、福地源一郎。

新聞記者の地位を劇的に高めた人物である。

これは福地が新聞社に入った時の決意の言葉。

新聞記者が戯作者なみというのなら、

私の手によってそこから引きあげてみようではないか。

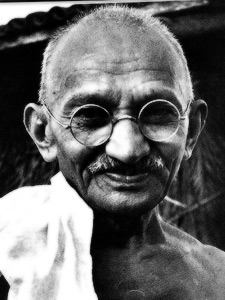

ガンディーの言葉

ガンディーは熱心なヒンズー教徒だった。

しかし、イスラム教、仏教、キリスト教など、

ほかの宗教にも敬意を忘れることはなかった。

ガンディーは、その秘密をこう語っている。

宗教とはたくさんの枝の茂った一本の樹である。

宗教は枝と見れば数多く、樹と見ればただひとつである。

ただひとつ、真理だけが、彼にとっての神だった。

ガンディーの言葉

ガンディーは、ジャーナリストでもあった。

新聞を通じ、自らの信念を発表し続けた。

政府からの圧力で新聞が廃刊に追い込まれることもあったが、

ガンディーの筆は鈍らなかった。

当時のインドでは字が読める人は多くなかったが、

人々はガンディーの言葉を求め新聞を手に入れた。

これは、そんなガンディーがジャーナリズムについて語った言葉。

私は、ジャーナリズムは奉仕を唯一の目標とすべきことに気がついた。

制御のないペンは破壊にしか役立たぬものである。

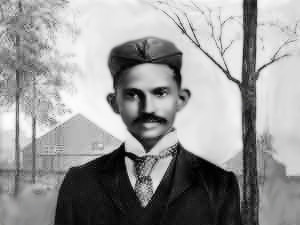

ガンディーの言葉

ガンディー22歳。

社会に飛び出した彼の職業は、弁護士だった。

しかし、イギリス留学で弁護士資格を手に入れたため、

インドの法律に詳しくないガンディーは裁判に出ても失敗ばかり。

もともと口が上手くない性格もあり、すぐに弁護士としての自信を失ってしまった。

翌年、そんなガンディーに南アフリカでの仕事の誘いが届く。

当時イギリス帝国の一部であった南アフリカでは、人種差別が激しく、

南アフリカで事業をするインド人たちは

自分たちの状況を改善するために裁判を起こしていた。

依頼人に会いにいく旅で、肌の色を理由に列車の客室を追い出されるなど、

自身もひどい差別を受けたガンディーは、この仕事に熱意を燃やした。

そして、インド人とイギリス人の間に立つこの仕事を通じて、

弁護士という仕事の本質を見い出した。

私は、弁護士の本当の役目は引き裂かれた人たちを結び合わせることにある、

と悟ったのである。

ガンディーはその後の20数年を弁護士として過ごした。

そして生涯を通じて、引き裂かれた人を結び合わせ、人間と、真理と愛を弁護し続けた。

前を向く言葉/森繁久彌

戦争が終わった時、森繁久彌は満州の放送局に勤めていた。

森繁は芦田伸介らと有志を集め、劇団を作った。

当時を振り返りこう語る。

まったく、世紀の劇団であった。

異国のはてに一切の希望を失って毎日を送っている、

そんな街の人々とともに、

私たちは少しでも、生きる力や勇気や、

喜びや幸福を語り合う時間を持とうとしたのだから。

Copyright ©2009 Vision All Rights Reserved.