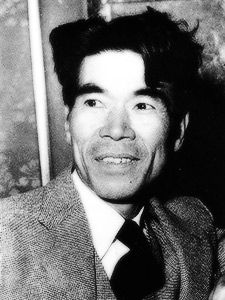

前を向く言葉/小津安二郎

映画監督、小津安二郎。

「東京物語」や「秋刀魚の味」など、

人生の機微を淡々と描く独自の作風で、

世界中の映画監督に大きな影響を与えた。

国内では戦前から若き巨匠としてその名を知られていたが、

33歳で徴兵され、

「ちょっと戦争に行ってきます」という言葉を残して、

2年間を中国で過ごした。

帰国後第一作は、「戸田家の兄妹」。

一人の軍人も出てこない、ホームドラマだった。

映画記者の、戦争映画を撮らないのかという質問に、小津はこう答えた。

何?今度の映画かい?戦争ものじゃないよ。だって考えてもみたまえ。

二年間も毎日泥んこの中に足をつっこんで来ているのに、

また映画でそれをすぐやれるかというんだ。

その後も小津は、人々のささやかな生活にひそむドラマを描き続け、

生涯一本も戦争映画を撮らなかった。

小津の戦争から帰国してすぐのインタビューに、こんな言葉がある。

生まれたことを感謝しなくちゃいかんのだよ。

自分がこの世に生きているという事実に対して、自信を持ち、

生き甲斐を感じなくちゃいかんのだね。

前を向く言葉/藤沢周平

小説家、藤沢周平は、18歳で終戦を迎えた。

世の中の価値観が大きく変わりゆく様を目にして、

これまで見知らぬ他者が自分の運命を左右してきたことの恐ろしさに気がついた。

藤沢は、後にこう語る。

いざというそのときに、

自衛隊から借りた銃を持って辺地に行くか、

それとも家の中で降服のための白旗を縫うかは、

今度こそ自分で判断するつもりである。

30歳を過ぎて本格的に作家となった藤沢周平。

「蝉しぐれ」「たそがれ清兵衛」などの時代小説にはどれも、

歴史の表舞台には登場しない主人公たちの、

一世一代の決断が描かれている。