人と、壁。/ラスコーの洞窟壁画

歴史的な発見のきっかけは、

犬が穴に落ちたことだった。

1940年9月12日。

フランスのある田舎町の森の中で、

少年たちが犬と遊んでいた。

森には数年前の落雷で空いた穴があり、

そこに犬が落ちてしまったのだ。

犬を助けようと穴に降りると、

穴は、洞窟につながっており

少年たちはその壁に牛や馬、鹿の絵を見つける。

ラスコーの洞窟壁画発見の瞬間だった。

一万五千年の時を経て、洞窟の壁が、

少年とクロマニヨン人を結びつけた。

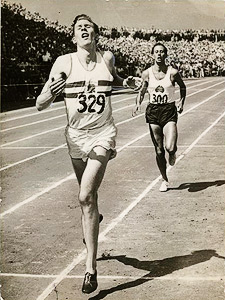

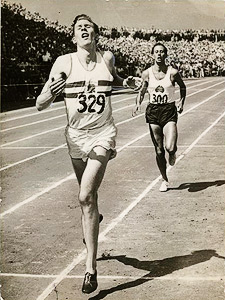

人と、壁。/ロジャー・バニスター

1マイル、約1609メートル。

半世紀前、この距離を4分以内で走ることは、

人類が決して越えられない壁だと言われていた。

あるスポーツ記者は、

「人類が南極点と北極点に到達し、

ナイル川の源流を発見し、海の最深部に達し、

未開のジャングルを踏破した現在も、

1マイル4分という領域はいまだ未踏のまま、

多くの者たちの努力を拒み続けている。」という記事を書いた。

ある医者は、1マイル4分は人体の限界であり、

その挑戦は生命に危機を及ぼすこともあると警告を発した。

しかし、その壁は破られた。

1954年、イギリスの大学生ロジャー・バニスターが、

1マイルを3分59秒4で走り抜けたのだ。

この2ヶ月後、

ジョン・ランディという選手が3分58秒0の世界新記録を出し、

つづく1年の間に23人ものランナーが1マイル4分の壁を破った。

誰かが壁を超えたとき、そこにもう壁はなくなる。

ロジャー・バニスターは、

1マイル4分の壁から人類を自由にしたのだ。

人と、壁。/ウォーレン・バフェット

ニューヨーク、ウォール街。

壁の街という名前は、この街を作ったオランダ人が

外敵の侵入を防ぐために

材木で壁を築いたことに由来する。

2008年にはビル・ゲイツを抜いて

世界の長者番付第1位に躍り出た天才投資家、

ウォーレン・バフェットは

ウォール街から1万キロ離れたところに住んでいる。

そして、こんなことを言う。

みんなが貪欲になっている時は警戒しろ。

みんなが警戒している時は貪欲になれ。

ウォール街の逆をいって富を築くのも

また壁を味方にしたといえるだろうか。

人と、壁。/富山県警山岳警備隊

山を見ると、登りたくなる。

壁を見ると、越えたくなる。

そんな登山家の聖地は飛騨山脈、通称北アルプス。

その厳しく切り立つ岩肌は、山と言うよりもはや壁。

どんなベテランの登山者でも

思わぬ事故に遭遇することもある。

しかし、そこには富山県警山岳警備隊がいる。

富山県警山岳救助隊は1965年に結成され

隊員数27人。救助した人は3,000人。

日本一の山岳警備隊と呼ばれ、

「落ちるなら、富山側へ」と言われるほど登山者の信頼は厚い。

想像を絶するような過酷な状況での人命救助の場で

人体の限界という壁に直面した時、彼らを支える言葉がある。

苦しくても、苦しくない。

彼らもまた、壁を越えているのだ。

人と、壁。/ネルソン・マンデラ

倒れている時、地面は壁になる。

壁をなくすには、立ちあがればいい。

立ちあがった時、地面は壁ではなく、道になるから。

南アフリカ共和国の元大統領、ネルソン・マンデラ。

人種の壁と闘い続けた彼は、こんな言葉を残している。

転ばないことより、

転ぶたびに立ちあがること。

そこに人生の輝きがある。

倒れることを、恐れない心。

それが、壁を道に変える極意のようです。