茶髪の女の子がふたり

キャーとかアハハとかいいながら

海を眺めておりました。

‘中村直史’ タグのついている投稿

中村直史 11年5月22日放送

生き物のはなし/ルドルフ・シェーンハイマー

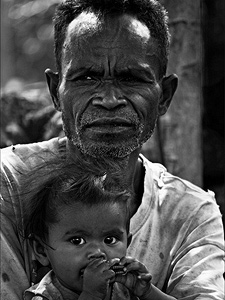

「私」という存在は何者なのか。

その難題に答えを出そうとしてきたのは

哲学者だけではない。

科学者もまた、

「私」が何者かを探し続けてきた。

その中でも

1930年代に活躍した生物化学者

ルドルフ・シェーンハイマーの研究は

「私」のとらえかたに大きな変革をもたらすものだった。

シェーンハイマーは体の中にとりこまれた食物が、

どのように体の一部となり、

どれくらいの期間とどまり続けるのかを解明した。

その結果、驚くべきことに、

動物の細胞はほんのわずかの期間に

どんどんいれかわっていることがわかった。

つまり、物質的な意味で言えば、

今日の「私」は、数ヵ月後にはもうまったく違う「私」になっている。

シェーンハイマーはこういった。

生命とは代謝の持続的変化であり、この変化こそが、生命の真の姿である。

私という存在は

言ってみれば、移りゆく粒子のよどみ。

そう聞くと、少し世界が変わってみえませんか。

生き物のはなし/阿部宗明

その魚は、自分につけられた名前に

少しがっかりしているかもしれない。

その名も「ウッカリカサゴ」。

名づけ親と言われているのが、

魚類学者である阿部宗明(あべときはる)。

うっかりすると、カサゴと区別できない。

そして、日本の学者が毎日見慣れたカサゴが

別種だったことをロシアの学者に発表され、

「いやはやうっかりしていた」と、この名前がついた。

ちなみに、カサゴは体の斑点が不明瞭なのに対して

ウッカリカサゴの斑点はくっきりしている。

このつぎ魚屋さんに行ったら

じっくり観察してみませんか?

うっかりしなければ、

きっと見分けることができるはず。

五島のはなし(133)

五島は遣唐使が中国大陸へと渡る

その最後の寄港地だった。

つまり、中国からとても近いということになる。

そういうわけで黄砂。

鼻くしゅくしゅ、

目はしょぼしょぼ

やっかいだけど、なにげにこれが、

よい感じの朝の景色を生んだりもして。

五島のはなし(131)

いっしょに釣りにいってくれた

クウルさんは

五島の海を知りつくしていて

すっとよいポイントをあけてくれる。

釣ったんじゃなくて、釣らせてもらったんやろうね。

んでも、ずーっと釣りたい魚だったので、

もうなんというか

なんもかんもがいっぺんにふきだすかんじで。

ヒラスズキというんれす。

中村直史はなぜあの大物写真を掲載しないのか?

なにしろ、突然メールが来たかと思うと

巨大なヒラスズキ、釣り人のあこがれヒラスズキの大物を

両腕で抱きしめている写真が添付され

憎らしいとに「デスクトップの写真にどうぞ」と

書いてきやがった中村直史。

なぜここでその大物釣りを報告しないのだろう。

さては合成写真か?

それとも他人の釣果なのか??

あの写真は疑惑に満ちている…(玉子)

中村直史 11年4月16日放送

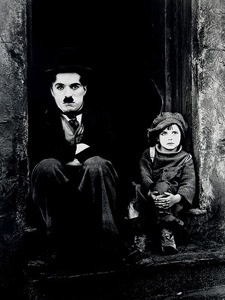

13歳ではじめて「キッド」という映画を見た。

泣けて泣けてしかたがなかった。

笑いを求めて映画館にやってきた観客が皆泣いていた。

映画評論家 淀川長治は

大正10年のある日のことを思いだしてこう話した。

生涯、たくさんの映画に魅了されつづけ

そして、その素晴らしさを

伝えつづけた淀川長治。

けれどその中でも、チャップリンの映画は別格だった。

とあるインタビューで

淀川さんにとって映画と言ったら?と聞かれ、

迷わず「チャップリンですよ」と答えた。

チャップリンは私にとって生きた映画の神様です。

映画の神様で人生の神様です。

生きること、愛すること、

私は人生のすべてをチャップリンの映画から学びました。

今日4月16日はチャップリンの誕生日。

あの淀川長治にここまで言わしめた

チャップリン映画を見返してみる、

いい機会かもしれませんね。

中村直史 11年03月26日放送

「裸の島」「午後の遺言状」など、

世界に誇る作品を送り出してきた

映画監督、新藤兼人(しんどうかねと)。

彼には、師と仰ぐひとりの映画監督がいた。

その名は溝口健二。

巨匠と呼ばれるその映画監督の人となりを描きだそうと、

新藤は関係者にインタビューを重ね、それを一本の映画にする。

映画に入りきらない分は、一冊の本となった。

タイトルは「ある映画監督の生涯 溝口健二の記録」。

女優やカメラマンなど

親交の深かった36人の証言から

浮かび上がる溝口健二像は、一言では言い表せない。

崇拝され、恐れられ、親しまれ、嫌われ、喜ばれた。

そんな、一言では言い表せない人だったからこそ、

型にはまった、安易な人間の描き方を決してよしとはしなかった。

溝口はこんな言葉を残している。

悲しくて滑稽で、それでほほえましくて、しかもそれでいて

どこか腹だたしい話を、その人間を通してまるごと描くんだ。

そうして撮られた溝口のフィルムに、

若き日の新藤兼人が見たものは、

「映画」ではなく

「真実としかいえないもの」だった。

中村直史 11年01月09日放送

人気作家、赤川次郎は

二十歳のころ、自分の時間を守るのに必死だった。

実家の家族を支えるために、

高校を出てすぐに勤めに出たけれど、

小説を書く時間まで奪われたくない。

飲み会をはじめとする

会社の行事を断るのは

今よりずっとタブー視された時代だった。

つきあいが悪いと幹事やらされるんですよ。

その時だけやって、次からまた行かないんです。

自分を守り抜いた先には、500にも及ぶ作品と

新作を心待ちにするたくさんの読者が生まれた。

それは、宇宙戦艦ヤマトが

宇宙へと飛び立つずっと前のこと。

九州から700円を握りしめ上京してきた若き漫画家、松本零士は、

二十歳のころ、貧乏アパートの一室で

自分の個性を探していた。

個性は、ふつう、自分の中にあるもの。

けれど松本さんの場合、

彼の下宿に集まるゆかいな仲間たちが運んできてくれた。

喧嘩っぱやいやつ、

寡黙なやつ、

一年お風呂に入らないやつ、

いろんな仲間がいたけれど

わかったのは、「結局みんな同じ」ということ。

さまざまな個性の奥にある「同じもの」の発見が、自分の個性になると思った。

友人がいっぱいいたから、友人抜きの自分って存在しないんです。

だから松本さんの漫画には、みんなで旅をする話が多い。

ヤマトの乗組員たちも

得意、不得意を補いながら旅をしている。

明日、大人の社会へと旅立つみなさんも、

ぜひ、素敵な旅を。