えらい人はいいこと言う/アンリ・ド・レニエ

人生のすべてにおいて、

ものを言うのは経験だ。

そう思っていたら、

遠くフランスから反対意見が聞こえてきた。

「燃え上る青春」を書いた

フランスの小説家、アンリ・ド・レニエは言う。

恋には経験というものはない。

なぜならその時にはもう恋していないのだから。

恋に落ちるたび初心者に戻ってしまうなんて

困ったものだ。

えらい人はいいこと言う/タヒチ人

座右の銘は何ですか?

と聞かれて

即座に答えられる人を尊敬してしまう。

それが立派な言葉だとなおさら。

でも

座右の銘が

とっても力が抜けてる

という人のほうが

友だちになれそう、とも思う。

たとえば私の友人の

座右の銘は、

アイタ・ペアペア

タヒチ人がよく言う、

「気楽にやろうよ」。

という意味の言葉らしい。

毎日いろいろありますね。

でもまあ、アイタ・ペアペアってことで。

えらい人はいいこと言う/亀倉雄策

パソコンから目線をそらし

ふとまわりを見渡してみる。

壁、柱、CD、本、文具。

視界のすべては人工物で

人工物とはつまりすべてデザインされたものだ

と気づく。

目に映るものすべてのデザインが、

人を幸せにするほどステキならば

今日という一日も

ずいぶん変わるんじゃないか。

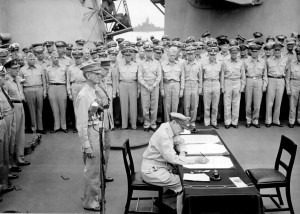

東京オリンピックの

ポスターをつくったことで知られる

デザイナー、亀倉雄策。

彼はそんなデザインに関する考えを

追求した人だった。

デザインとは明るい生活の歌でなくてはならない。

同感です。

だって、人生は、

明るい生活の歌に満ちていたほうがいい。

えらい人はいいこと言う/マザー・テレサ

マザー・テレサ。

・・・いま、その名前を聞いて

どんな姿を思い浮かべましたか?

貧しい人々に手を

差し伸べている姿

ではありませんでしたか?

でも、マザー・テレサが

その人々を貧しいと思っていたかどうかは疑問。

彼女にとって貧困とは別のことだった。

ほほえみ ふれあいを

忘れた人がいます。

これはとても大きな貧困です。

えらい人はいいこと言う/小津安二郎

電車に乗って中づりを眺めるだけで

情報がどっと流れ込んでくる。

お金を儲けろ

生き方を変えろ

キレイになれ

そのままの自分でいろ

これを飲め

これを買え

通勤先の駅につくころには

情報が多すぎて

何をどうすべきか

よくわからなくなっている。

そんなときは、

小津安二郎の映画を思い出してみる。

落ち着きたいときには

彼の映画を思い出すようにしているのだ。

小津さんは言った。

どうでもよいことは流行に従い、

重大なことは道徳に従い、

芸術のことは自分に従う

流されたってかまわないのだ。

大事なことで流されなければそれでよい。

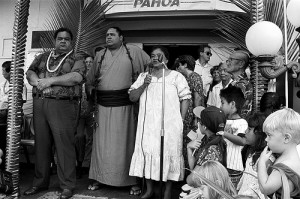

えらい人はいいこと言う/曙太郎

彼がマットに沈む姿を何度見たことか。

どうせ、負けるだろう。

やめとけばいいのに。

と思う。

でも彼が、自身のことをそんな風に

見ていたことはないらしい。

曙太郎。

関取時代のことを振り返り、こう言った。

全勝優勝は一度もなかった。

いつも、序盤戦で土を付けられた。

それでも、そこからガタガタ崩れることなく、

気持ちを入れ直して優勝をつかんできた。

それが、私の誇りだ。

これから彼を応援するときは、

きっと自分を応援するような気持ちで応援すると思う。

がんばれ、曙。

えらい人はいいこと言う/アインシュタイン

いやなニュースを聞いた。

いやなニュースを何種類も聞いた。

そんな日は人間が嫌いになりそうになる。

「でも」とアインシュタインは言う。

人間性について絶望してはいけません。

なぜなら、私たちは人間なのですから。

アインシュタインは

人生の定理も

見つけたのかもしれない。

えらい人はいいこと言う/モニカ・ボールドウィン

まいにちのことが

ちょっと憂鬱になる、

そんなとき

言葉に出会い、

何かがパッと変わることがある。

だれかが、

私の状況を見越して

わざわざ言葉を用意していたかのように。

たとえば、こんな言葉。

朝目覚めるときが二十四時間のうち最も素晴らしい、

といつも思います。

どんなに疲れ切って、やるせなくても、

きっと何かが起こるに違いないと思えるからです。

絶対といってもいいくらい何も起こらないんですが、

それでも、ちっとも構いません。

絶対に起こらないとは言えませんから。

イギリスの作家

モニカ・ボールドウィンが残した言葉です。

それでは、おやすみなさい。

そして、よい目覚めを。