「綾戸智絵」

プロのジャズシンガーとして

やっていくには

音域が狭すぎた。

だから・・・

後につづく言葉として

ありがちなのは「あきらめた」。

でも綾戸智絵の場合。

だから・・・

その分パワフルに魂をこめて歌った。

難儀があると、それをプラスにしようと努力するから、チャンスなんです。

さ、2010年。

きっと今こそが、チャンスの時。

「キュリー夫人」

文字通り、

命がけの仕事だった。

未知の放射性物質であった

ラジウムとポロニウムを

発見したキュリー夫人。

生涯浴び続けた放射線のために、

体はやせこけ、

手の指は焼けただれていた。

享年66歳。

死因は白血病。

未知なる放射性物質を世界に知らしめた

女性科学者は、

放射線の恐ろしさを世界に知らしめた

最初の人でもあった。

「森田勝」

意識が戻ったときには

4時間がたっていた。

世界でも最難関の山、

グランド・ジョラス北壁。

岩に打ち込んだフックが外れ、

50メートル落下。

たった1本のロープで宙釣りになった。

左足は折れ、胸を打撲、左手も麻痺していた。

幻聴と幻覚に苦しみながら

陽が昇るのを待ち、

男は決死のアタックを開始。

右手、右足、そして歯で

ロープをつかみ

6時間かけて登りきった。

孤高の登山家、森田勝(もりた まさる)。

限りなく死に近い場所でしか

生きていることを確かめられなかった男。

伝説のアタックから約1年後。

同じグランド・ジョラスで800メートル転落。

2度目の奇跡の生還は、

果たせなかった。

「ガルシア・マルケス」

冬休み、どこへも行けず

じまいだったあなたに、

寝転がったまま

行ける旅行のご案内です。

長い歳月が流れて銃殺隊の前に立つはめになったとき、

恐らくアウレリャノ・ブエンディア大佐は、

父親のお供をして初めて氷というものを見た、

あの遠い日の午後を思いだしたに違いない。

ガルシア・マルケス、「百年の孤独」。

一行目から

遠い世界へと

連れて行ってくれます。

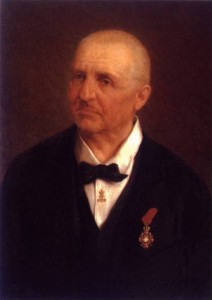

「アントン・ブルックナー」

「自分に自信を持とう」

そんな言葉で、

人生が変わるなら

苦労はしない。

アントン・ブルックナーは、

自信のない作曲家だった。

批判されるたび、曲を書き直した。

ただ、何と言われても、

作曲を「やめる」ことはしなかった。

そんな自信のなかった人の音楽は

いま、人々からこんな風に言われている。

ある日突然、わかるのです。ブルックナーの音楽は宇宙そのものだと。

自分に自信が持てるまで

待っていたら、

人生が終わってしまう。

動こう、書こう、つくろう。

才能があるかどうか、

悩んでいるヒマはない。

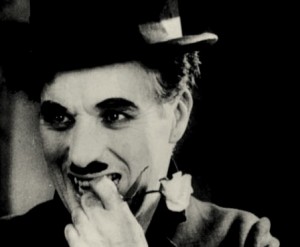

「チャールズ・チャップリン」

アメリカで、

チャールズ・チャップリンの

そっくりさん大会があった。

こっそり出場していたのが

チャップリンご本人。

優勝し、「本人です」

と驚かすつもりが結果は2位。

だれにも気づかれず

トホホとうなだれていた。

そんなジョークが、

いまも人々の間で語られている。

この世を去ってからも

笑いをとりつづけようだなんて。

どこまで笑いに貪欲なんですか、チャーリー。

「ジェリー・ロペス」

彼のサーフィンを見ていると、

波が荒れ狂っている

という事実を忘れてしまう。

「生きる伝説」

プロサーファー、ジェリー・ロペス。

モットーは、

Flow with it, be part of it.

身をゆだねろ、波の一部であれ。

人生の荒波も

立ち向かうだけが

正解じゃない。