ファッションの言葉 その男の魅力

レディー・ガガの靴を作った日本人として、

一躍脚光をあびた舘鼻則孝。

藝大出身のシューズデザイナーという、

一風変わった経歴をもつ彼は、

デザイナーになったきっかけをこう語る。

洋服や靴って人を形容するものだと思うんです。

身につけるものの力は、その人自身に影響する。

そういう力のあるものを、自分で作れたらいいなぁと思って。

世界の歌姫を魅了したその靴は、

世界を魅了したと言っても過言ではない。

ファッションの言葉 その男の魅力

レディー・ガガの靴を作った日本人として、

一躍脚光をあびた舘鼻則孝。

藝大出身のシューズデザイナーという、

一風変わった経歴をもつ彼は、

デザイナーになったきっかけをこう語る。

洋服や靴って人を形容するものだと思うんです。

身につけるものの力は、その人自身に影響する。

そういう力のあるものを、自分で作れたらいいなぁと思って。

世界の歌姫を魅了したその靴は、

世界を魅了したと言っても過言ではない。

-Porsupah-

ファッションの言葉 その男の問い

舘鼻則孝。

若くして世界中のコレクターの心をつかむ、

シューズデザイナーだ。

昔の技法や素材、かたちを

自分なりの解釈・表現をしたら

どのようなものが生まれるのかということに、

とても興味があります。

現代を生きる自分が蘇らせるとこうなる、という。

舘鼻則孝は、

すでに確立されているものでも、問いかけることを忘れない。

デザインには、「完成」

という言葉はないのかもしれない。

Noritaka_Tatehana

ファッションの言葉 その男のビジョン

舘鼻則孝。

世界が注目するそのシューズデザイナーは、

2012年秋のインタビューでこう答えていた。

5年後の自分のビジョンですか。

…まったく違うことをしていてもいいと思います。

それが結局、前に進んでいるということなので。

その言葉のとおり、去年の秋には、

東京・パレスホテルで、

自身初となるフードメニューのディレクションも行っている。

今年の秋、いよいよその「5年後」がやってくる。

舘鼻は、いったいどんなことをしているのだろう。

kndynt2099

おとな Mr.Children

日本を代表するバンド、Mr.Children。

その名前の由来について、

メンバー、桜井和寿はこう語っていたという。

Childrenという言葉がすごい好きで。

でも、10年、20年経った時に、

シワだらけの顔でCHILDRENもないだろうってことで、

正反対の、オトナを意味するMr.を付けたんだ。

無垢な子供のように鋭い言葉も、

経験豊かな大人のように相手を包み込む言葉も、

自在にメロディに織り込むMr.children。

彼らの心は果たして

子供のようなオトナ、か。

オトナのような子供、か。

decafinata

おとな Mr.Children 彩り

大人って、働くんでしょ。

働くって、つらいんでしょ。

そう思っている若者へ、聴いてほしい歌がある。

僕のした単純作業が この世界を回り回って

まだ出会ったこともない人の笑い声を作ってゆく

そんな些細な生き甲斐が 日常に彩りを加える

モノクロの僕の毎日に 少ないけど 赤 黄色 緑

(♪Mr.Children 「彩り」)

だから。

すべての働く大人の毎日は、カラフルなのだ。

Moyan_Brenn

おとな Mr.Children HERO

成人式を迎える人たちに聞いてみたい。

大人になるって、どういう気分ですか?

成人式をとうに迎えた人たちにも聞いてみたい。

大人になってみて、どんな気分ですか?

Mr.Childrenは、こう歌っている。

(残酷に過ぎる時間の中で

きっと十分に僕も大人になったんだ)

悲しくはない 切なさはない

ただこうして繰り返されてきた事が

そうこうして繰り返していくことが

嬉しい 愛しい

(♪Mr.Children HERO)

過ぎ去った過去でもなく、

まだ見ぬ未来でもなく、

時の流れそのものをいとおしく思うのが、

大人というやつなのかもしれません。

MIKI Yoshihito.

出発 明日へのエール

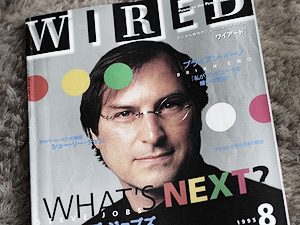

スティーブ・ジョブズは

アップルに復帰したとき、こう言った。

昔を振り返るのはここでやめにしよう。

大切なのは明日何が起きるかだ。

未来を叶えるために、

ジョブズは過去を超えていく。

明日からいよいよ2017年。

あなたのまっさらな明日が、未来が、

もうすぐ始まろうとしています。

どうぞ、良い明日を、おむかえください。

kawawa

食欲の秋 栗菓子の理想

信州、小布施。

600年前からつづく栗の名地は、

栗菓子店の名地でもある。

数ある名店の中のひとつ、桜井甘精堂。

菓子屋であるにも関わらず、

菓子の色や形、食感の理想を

曲げなければならないことも多いという。

菓子としての完璧ではなく、

栗を活かし、栗を美味しく食べる

“栗菓子”としての完璧こそが、

桜井甘精堂の理想。

菓子屋であるよりも栗屋であれ。

7代目・桜井佐七は今も

この想いを胸に栗菓子作りに挑んでいる。

junkoko

食欲の秋 栗菓子の創作

信州は小布施にはじまった栗菓子の名店、桜井甘精堂。

歴代の当主たちは、

こぞってまだ見ぬ栗菓子作りに励んできた。

1代目・桜井幾右衛門は、

初めての栗菓子ともいわれる「栗落雁」を作った。

その弟、武右衛門は、当時類を見ない

栗だけでできた「純 栗ようかん」を。

5代目も、同じように前例のなかった「純 栗かのこ」を完成させた。

そして今、7代目の桜井佐七も、

和菓子の枠を超え、

栗のマカロンやマロンパイ、栗アイスと、新しい菓子作りに余念がない。

小布施を何度も訪れている人でも

いつも新しい発見を持って帰れますように

桜井甘精堂の職人が受け継いでいるのは、

菓子作りの技だけではないようだ。

食欲の秋 栗菓子と職人

200年ほどの歴史を持つ栗菓子の老舗、小布施の桜井甘精堂。

今や、全国でも販売店をもつ大きな店となった。

それでも、機械に頼らず、

職人が手で作りつづけるものがある。

たとえば、栗ようかん。

食感の決め手になる練りの強さは、

職人がヘラにかかる重みだけで見極める。

たとえば、栗かのこ。

どんなに生産量が多くても、必ず人の手で缶につめている。

機械を使うと餡の練りや栗の甘露煮の大きさを変えねばならず、

ベストな味にならないからだ。

効率を求めて品質を落とすなんて、とんでもない。

どんな時代の進化も、

小布施の職人魂には敵わない。

Copyright ©2009 Vision All Rights Reserved.