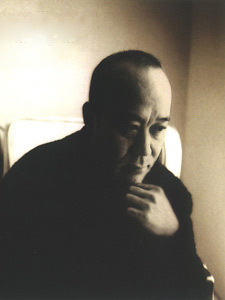

lee.chihwei

音楽と人 人生と音楽:久石譲

久石譲。

その名は多くの音楽とともに日本人の心の中にある。

世界中からのオファーで多忙な彼は、

意外にも、その日常はルーティンワークに占められるという。

延々とルーティンワークを繰り返していれば、

苦しくなって、逃げたくなるときはありますよ。

それでも音楽を続けるのは、僕にとって「音楽」というのは、

イコール「生きること」だからです。

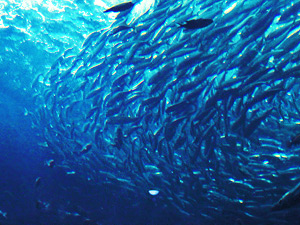

人生が、一日一日を重ねていくように、

音楽もまた、一音一音を重ねて流れゆく。

楽譜通りに演奏しても全く同じ音楽にはならないように、

「おなじことを繰り返すだけの毎日」というのも、

本当はないのかもしれない。