Rubber Soul

つかこうへいの自由

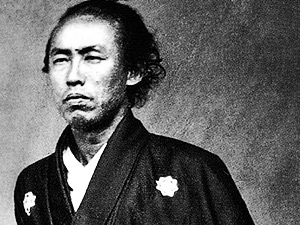

今日は慶應義塾を創立した

福沢諭吉の誕生日であり、

早稲田大学を創立した大隈重信の命日。

「熱海殺人事件」「蒲田行進曲」

などで一斉を風靡した演出家、つかこうへい。

慶應の学生でありながら

早稲田の劇団で活躍した、つかの演出方法は、

稽古中に新たなセリフを次々生み出し、

役者に伝える「口立て」。

初日と楽日でセリフが変わる。

その自由さに、観客は酔いしれた。

いつか、こうへいに

という世の中への願いを込めた

彼の名前。

自由で情熱的なつか演出は、

今も多くの俳優たちの演技の中に生きている。