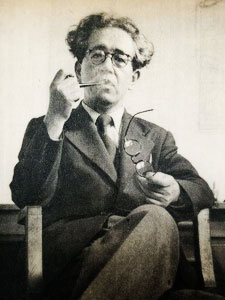

龍馬は裏方

旧暦の今日11月15日が

誕生日であり、命日とされている坂本龍馬。

好きな歴史上の人物で

必ず上位にランクインする幕末のヒーロー。

だが彼は決して時代の表舞台に

立とうと思っていたわけではない。

むしろ目立たないよう、

日本を変えるという大仕事の裏方に徹していた。

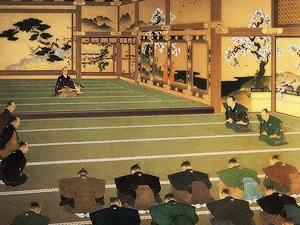

薩長同盟も、大政奉還も

龍馬が前面に立つのではなく

主役である人々を説得して、

日本の未来のために心を変えさせる。

それが彼のやりかただった。

政治家になる気がなかった龍馬は、

きっと誰よりも自由でありたかったのだ。

新しいものが好きで

日本ではまだ珍しいブーツを履きこなしていた龍馬。

もし暗殺されることなく

夢だったアメリカに渡っていたら

龍馬は、当時生まれたばかりの自由の象徴ジーンズを

最初に履いた日本人になっていただろう。