宮沢賢治と冬眠

今日9月21日は、

宮沢賢治の命日である。

詩人、草野心平に

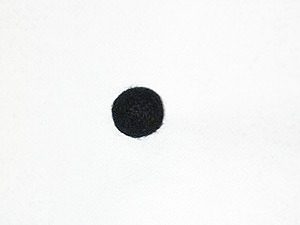

「冬眠」という詩がある。

冬眠というタイトル以外に言葉は何もない。

ただ黒い丸がひとつ書かれただけ。

世界で最も短い詩とも言われている。

ただの記号じゃないか。

こんなものを詩と呼ぶべきではない。

1951年の発表当時、

この詩は様々な議論を呼んだ。

しかし冬眠というタイトルとともに

この黒い丸を見ていると

様々なイメージが浮かんでくる。

心平が好んで詩に描いた蛙が

その黒い丸の中ですやすやと

眠っているようにも見えてくる。

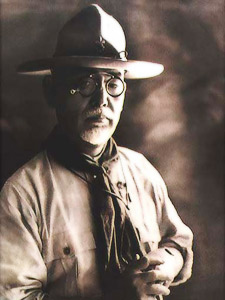

草野心平は同じ東北出身の

宮沢賢治を生前から高く評価し

死後その再評価に尽力した。

もしも賢治が長生きして

この詩を読んでいたら、

きっとにっこり笑って

心平に激励の手紙を

書いたのではないだろうか。