考える哲学者

今日、4月27日は哲学の日。

哲学、という言葉が持つ

抽象的でとっつきづらい空気を

考える、という言葉で、

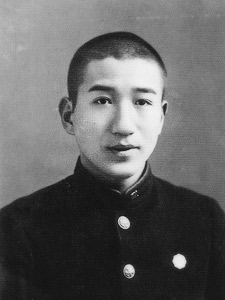

すべての人のものにしようとした池田晶子。

哲学者ではなく、文筆家と名乗り

他の哲学者たちと一線を画した池田は

2007年、46歳の若さで世を去った。

彼女は決してやさしいだけではなく、

考えることをしない世の中に、

厳しい言葉も残している。

地球人類は失敗しました。

生存していることの意味を問おうとせず、

生存することそれ自体が価値だと思って、ただ生き延びようとしてきた。

医学なども、なぜ生きるのかを問わず、

ただ生きようとすることで進歩した。

人がものを考えないのは、死を身近に見ないからだと思う。

一番強いインパクトは死です。人がものを考え、

自覚的に生き始めるための契機は死を知ることです。

精神の在り方が変わらなければ、

世の中は決して変わりません。

死の瞬間、池田は何を考えたのか。

それを考えてみることも、私たちの宿題だ。