4回にわたってイギリスの首相をつとめたグラッドストン。

彼は、責任の重みに押し潰されそうなとき、

次の3つの気晴らしの方法のうちのどれかを実行した。

大きな木を斧で切り倒すか。

ロンドンの町を歩き回って売春婦と話をするか。

本の整理をするか。

中でも本の整理は、お気に入りだった。

彼はいつも大量に本を買い、その本を本棚におさめる作業に没頭した。

「心から本を愛するものは、命あるかぎり

本を家へおさめる作業を人まかせにはしないだろう」

グラッドストンの遺作となったエッセイのタイトルは

『本とその収納』。1898年、彼が世を去った直後に出版された。

明治の末から、大正、昭和のはじめにかけて活躍した

寄席芸人、一柳齋柳一。

九代目團十郎に似た、苦み走った渋い男前。

偉い人間がキライで、筋っぽい若手の噺家をかわいがった。

彼は皿回しの名人だったが、非凡な記憶力に恵まれ、

ときおり寄席で記憶術を演じ、拍手喝采を浴びた。

本が好きで博学、楽屋では「先生」と呼ばれていた柳一。

しかし意外にも、柳一は蔵書というものを持たなかった。

一度読むと、内容のことごとくを覚えてしまったから、だという。

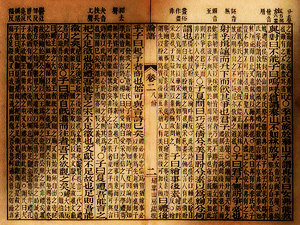

かつて本は、人の手によって

何年もかけて書き写されることで作られた。

そのため非常に高価で、購入には一財産が必要だった。

「本を盗むべからず」

持ち主たちが、蔵書に有名な呪いの言葉を書き留め

泥棒よけとしたのも、無理のないことだった。

やがて印刷技術が生まれ、図書館が全盛期を迎えると

本に添えられる言葉も変わった。

ヴィリバルト・ピルクハイマーのコレクションの

蔵書票には、次のような言葉を見つけることができる。

<私および友人たちに>

文学という宝物を公開し、みなで分かち合うという思想は、

イタリアから始まり、やがて世界に広まっていく。

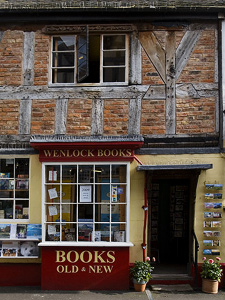

少年が、美しく彩られた中世の彩飾写本のとりこになったのは

15歳のときだった。

「手持ちの小遣いは5ポンドあります。彩飾写本を売ってください」と、彼はロンドンの古書店に片っ端から手紙を出したが、返ってくるのは

当然のことながら、そっけない、ないしは慇懃なお断り。

その中で、ただひとりの古書店主が、長い手紙を少年に送った。

「5ポンドでは何ほどのことも出来ないが、がっかりすることはない」

古書店主が同封してくれたカタログのコピーは、

少年の写本への興味と憧れを掻き立てるには十分なものだった。

この古書店主は、アラン・トマス。

世界中に顧客を持ち、自分の好みに徹したコレクションを

残したことでも知られる深い学識の持ち主。

そして少年は、クリストファ・ド・ハーメル。

のちのロンドンのオークション会社、サザビーズの

中世写本部門の責任者となる人物である。

本という存在は、人を楽しませ、人をとりこにし、

そして、人を正す。

江戸時代を生きた儒学者、中井履軒(なかいりけん)は

晩年、視力を失ってからも、

常に論語をひらき、机の上に置いていた。

不思議に思った人がその訳を尋ねたところ、

たとえ目が見えなくとも、聖なる教典が置かれてあると思えば、

自ずから心がひきしまるからだ、と履軒は答えたという。

知人の珍しい苗字を拝借して「太宰治」。

エドガー・アラン・ポーにあやかって「江戸川乱歩」。

極めつけは、

目をつぶって電話帳を開き、

鉛筆で突いたら里見とあったので、「里見弴」。

後世に名を残す作家たちのペンネームの付け方は軽妙で

遊び心が効いている。

小説を書いてみたいと思って、なかなか筆をとれないときは

ペンネームから考えてみるのはどうだろう。

分身のもつ筆のほうが、なめらかに滑り出すかもしれない。

17世紀、ロンドンで本屋を営んでいた男、

ジョン・ダントン。

幸せな結婚生活を送っていたが、その期間はあまりにも短かった。

妻が若くしてこの世を去ってしまったのだ。

だが、ダントンは半年後には再婚。

心変わりの早さをこんなふうに表現した。

「ただ人を代えたというだけなのだ。

それで我が家における女性の徳の質に変わりがあったわけではない。

二人目の妻は、最初の妻のいわば増補改訂版であり、

新装版であるとも言えようか」

ユーモアがあるというのか、正直すぎるというのか。

意見が分かれるところではある。