幼い頃、京都の禅寺で暮らした作家・水上勉は、

精進料理の作り方を叩き込まれた。

食べ物を粗末に扱うことはゆるされない暮らし。

毎朝、畑と相談して、何もない台所から作れるものを絞り出した。

ある日、台所の隅に、ほうれん草の根っこの部分を

切り捨てたのを老師に見つかった。

叱られるでもなく、拾い集めた根を渡されて、水上少年は赤面する。

「いちばん、うまいとこを捨ててしもたらあかんがな」

老師の言葉に、禅の教えが重なった。

ほうれん草の柔らかい葉も、固い根っこも、平等のいのち。

どっちを尊び、どっちをさげすむことがあってはならない。

後年、水上は『土を喰う日々』の中にこう書いている。

ぼくはそれ以来、今日にいたるまで、たとえば、料理屋や、

呑み屋などで、ほうれん草のひたしが出ると、根をさがすのだ。

女優・高峰秀子が、

パリに暮らす画家・藤田嗣治を訪ねたときのこと。

長く祖国を離れている嗣治に、秀子は聴いた。

「日本の何が食べたいな、と思いますか?」

「根三つ葉、しその葉、みょうが、ふきのとう、

柚子に筆しょうがにくわいに納豆、…」

たちどころに十品ばかりを口にした嗣治のことを、

秀子はエッセイの中でこんなふうに言っている。

レオナルド・フジタなんて名前になって、すっかりフランス人に

なっちゃったけれど、藤田先生ほど「日本人」だった人はいない。

作家・向田邦子は料理を作るのが好きだった。

作った料理を食べてもらうことは、もっと好きだった。

よく家に人を招いてもてなした。

メニューの多くは、気取りのない「いつものおかず」。

不意の来訪にも、心づくしの品が並んだ。

たとえば、寒い夜に訪れた来客には熱いほうじ茶と、

冷蔵庫に作りおきしてあるさつまいものレモン煮を。

夕食を食べはぐれた若いディレクターには、

有り合わせを工夫したお腹の足しになるものを。

「善はいそげ。私はつくりたい料理をつくるとき、

原稿の締切が迫っていて、本当は料理に励むより

字を書かねばならないとき、自分にこう号令をかける」

そんな邦子だから、気づくと原稿用紙にお品書きなどを

連ねてみたり、作ってみたいレシピを書き留めたり。

いつ原稿が出来上がるのかと気を揉んだ人もいたろうが、

温かいもてなしに心満たされた人もまた、大勢いたことだろう。

アルプスの山々に囲まれたスキーリゾート、シャモニー。

フリースキーヤーとして、輝かしいキャリアを築いていた

アーン・バックストロムは、

仲間とともにこのシャモニーの凍りついた岩山を自力で登り、

命の危険をはらんだ伝説的なラインに挑もうとしていた。

辿り着いた岩の峰から、アーンは遂に滑り出す。

烈しい斜面。延々と続く雪の急カーブ。

スピ―ドをあげ、ターンを刻みつづけるアーンの中に、やがて

「山が与えてくれる力強い感情」が生まれる。

「自分がどんなに些細な存在であるかを再確認」し、同時に

「自分の存在を強烈に」感じる瞬間。

この冒険について語ったエッセイ「重力にまかせて」を

締めくくるのは次の一文だ。

2,700メートルの標高を下り、着込んでいたレイヤーを

剥ぐように脱ぐと、Tシャツ姿でバーに行く。美しい春の午後、

ビールとエスプレッソがこれまでにないほど美味しく感じられた。

私の母は、夜の食事にもしばしばクレープを作ってくれました。

そして、ちょっとしたいたずらをして遊ぶのです。

母は、2枚のクレープの間に適当に糸を隠し入れておく。

すると、誰かがそれを間違って口に入れてしまう。口をもごもご

しないわけにはいかず、それを見て、皆で大笑いするのです。

ジョエル・ロブションの幼いときのエピソード。

「地球上で最も有名な料理人」のひとりとうたわれる彼の<食の喜びは>、

慎ましくあたたかな家庭の食卓で、こんな風に培われた。

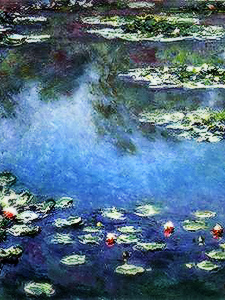

画家・モネは、庭づくりを、そして、食べることを愛した。

理想の食卓を実現するため、

家族や料理人に、材料や調理法を厳しく指示し、

美味しいタルトを目当てに小旅行を企画することもあった。

「例のジロール茸のレシピを送ってもらえると嬉しいのですが。

今ちょうどこのキノコがたくさん生えていて、

私の中の食いしん坊が、あなたにレシピを聞けと催促するのです」

友人の家で気に入った料理と出会えば、モネは手紙で

作り方をたずね、6冊にも及ぶレシピノートを残した。

夕食はいつも19時半。

食事の時間を知らせる銅鑼(どら)が鳴らされると、

大家族でテーブルを囲んだ。

モネにとって、一日のうちの至福のひとときだったに違いない。

早春の味の楽しみは、「蕗の薹(ふきのとう)」のホロ苦さに始まる。

とはじまる女優・高峰秀子のエッセイは、読んでいるだけで美味しそう。

ぐらぐらと煮え立つお湯に多めの塩をふり、蕗の薹を入れ、

サアーッと緑が冴えるのを見る。茹で上がったら水でさらして

こわれないようにそうっと絞る。あとは、酒とみりんと薄口醤油に

だし汁を加えて、ふんわりと煮るだけ。お椀に3個ほど盛って

食卓に置けば、さわやかな匂いの漂う春のお膳の出来上がり。

生きている内に、あと何回、蕗の薹に会えることかしら?

ふっと、そんなことを考えながら口に含むと、

ホロ苦さがいっそう身にしみるようだ。

秀子の言葉に、食と人とも、一期一会だということを気づかされる。