ピカソは、こう言った。

私は探すのではない。

見つけるのだ。

それに対して、シャガールは言った。

この私、私は待つのだ。

いったい、何を。

それは愛の表現だったのかもしれない。

ロシア革命に失望し、

移住したパリではナチス侵攻があり、

亡命したアメリカで最愛の妻を

亡くした、シャガール。

画家は歴史の中を生き、

その時代に描いた愛を

いま私たちは

受け取っているのかもしれない。

ロシア生まれの画家、

シャガールは22歳の時、

14歳のベラに出会い、恋に堕ちる。

労働者階級出身のシャガール。

一方、裕福な宝石商の娘で、

才色兼備のベラ。

家柄の差もあり、ベラの両親をはじめ、

結婚には猛烈な反対をされてしまう。

けっきょく、出会いから6年の歳月がかかり、

二人は結ばれた。

シャガールは、二人をモデルに

いくつもの絵を描いた。

空を飛ぶ花婿花嫁。

舞い上がる絶頂の気持ちが

キャンバスからあふれそう。

ロシアの貧しい事務員の息子として

生まれた、マルク・シャガール。

父と同じような職業につくこと。

それが当時の階級社会の

習わしだった。

ママ、ぼく、画家になりたいんだ。

息子の希望に、母はこう言った。

ママはあなたに才能があると

信じているわ。

でも、もしかすると、

事務員という職業があなたには

合っているかもしれないと

思うのよ。

才能を認めてもなお、

母親は、平凡で幸せな人生を望んでしまう。

それでも息子はあきらめず、

母親を説得し、絵の塾に通わせてもらうことで、

事務員への運命を避けることが

できたのだった。

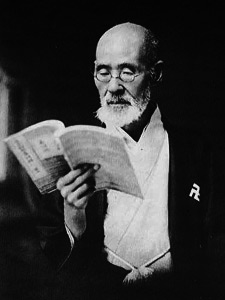

シャガールは、

76歳の時にパリ・オペラ座の

天井絵の依頼を受けた。

納得いくまで何度もやり直したという。

うまく描けないといって、

声をあげて泣くほど鬼気せまる姿があった。

何歳になっても、大御所になっても、

既存の方法への敵意を常に持ち続けた。

“敵意”というほどの強烈なエネルギー。

だからこそ生まれた傑作の数々。

まず感動することだ。

感動がないなら、やめたほうがよい。

97歳で亡くなるまで、

その姿勢を貫いた天才だった。

その小説は、

こんな書き出しではじまる。

ものうさと甘さがつきまとって

離れないこの見知らぬ感情に、

悲しみという重々しい、

りっぱな名をつけようか、私は迷う。

作者はパリの18歳の女子大生、

フランソワーズ・サガン。

処女作『悲しみよ こんにちは』である。

1952年の初版は、わずか三千部。

それから部数を伸ばしたのは、

皮肉にも、その新しい文体に猛反対した

批評家たちのせいだった。

批評が、分別くさい大人の意見であればあるほど、

「小娘の小説」と反対すればするほど、

逆にサガンの新しさ、瑞々しさを証明することになり、

人々は興味津々になった。

それは、サガン自身が

時代の主人公になっていくという、

ストーリーの書き出しでもあった。

フランソワーズ・サガンの

『悲しみよ こんにちは』は、

フランスで100万部、

それから25カ国以上に翻訳され、

500万部の大ベストセラーになった。

時代の寵児となった18歳に、

大人の質問は退屈だった。

大金持ちになった感想とか、

ワンパターンにおちいった質問ばかり。

サガンはこんな言葉を返した。

お金は持っている側だけでなく、

持っていない人をも支配してしまいます。

お見事。

フランソワーズ・サガンは、

まるで自分の小説の登場人物のようだった。

22歳の時、

愛車アストン・マーチンで転落事故。

「サガン即死」というニュースが

流れるほどの瀕死の重傷を負う。

23歳の時、20歳年上の男と結婚。

ルーレットで8に賭けて

800万フランを当て、別荘を購入。

酒、麻薬、ギャンブル、クルマ、

そして男にのめり込んだ。

肉体的にも精神的にも、

過剰なものがあると休まる。

と語ったサガン。

それは深い孤独を埋めるための

過剰だったのだろうか。

科学的に、考えよう。

合理的に、考えよう。

でも、いつのまにか

人の心がないがしろになっていないだろうか。

フランソワーズ・サガンは警告する。

思いやりのない頭の良さというのは

なんとも危険な兵器よ。

合理的に考えた時の、

選ばれる何かと、

切り捨てられる何か。

その両者の間を

私たちはどれだけ思いやり、

埋めることができるだろうか。

この、不安定な時代にこそ。

文学的に、考えよう。