どんな家で暮らそう① 立原道造

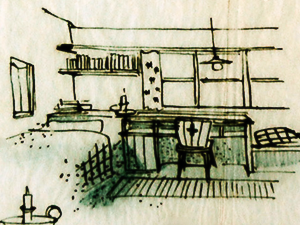

詩人、そして、建築家である立原道造(たちはらみちぞう)が

夢見たのは、小さな花のような家だった。

ひと部屋しかないシンプルな空間にあるのは、ベッドと机、

テーブルと腰掛け。台所はなく、照明はひとつだけ。

思索のための空間ともいえるこの家を

立原はヒアシンスハウスと名付け、芸術家たちの集った

浦和の沼の湖畔に建てようとした。

その家に彼が暮らす日は訪れなかった。

図面だけを残して立原道造は24歳で夭折。

遺志を継ぐ人々によって、ヒアシンスハウスは

65年の時間を経て、2004年に実現した。

繊細で、やさしくて、限りなく素朴。

沼の湖畔にたたずむ寡黙な家は、

今という時代に向かって多くのことを語りかける。

どんな家に暮らそう② 清家清

1952年。

建築家・清家清(せいけきよし)は両親のために家を建てた。

だが、「こんなへんてこな家には住めない」と両親は拒否。

どこを見渡しても段差のない家。それだけじゃない。

50平米のワンルームしかないその家には、間仕切りもなければ扉もなかった。

ありきたりを排除した斬新すぎるこの家には

清家本人と妻、そして子どもたちが住むことになった。

ひとつきりの部屋が、家族の集うリビングになり、

清家の仕事部屋になり、客室になり、寝室になった。

トイレと洗面所の間も扉はないから、

洗面所で髭を剃っている父と、トイレを使いながら話をするような暮らし。

でも、「居心地がいいんですよね」と子どもたちはいう。

家族が住み継ぎ、現在も事務所として使われ、60年近くも

空き家になったことがない。その事実が、いつまでも古びることのない

この家の魅力を証明している。

清家清の「私の家」。日本の住宅史に残る名作である。

どんな家に暮らそう③ 有元夫妻

有元利夫(ありもととしお)と有元容子(ありもとようこ)。

芸術家であるふたりにとっては、

自分たちの住む家も作品のひとつだった。

毎日のように工事現場へ通い、左官屋さんが呆れるほど

細々と注文を出して作ったこだわりの我が家。

だが、利夫が旅立った後、容子はふと考えることがあった。

ふたりが制作に没頭した1階のアトリエ。決して広くはない場所で、

ふたりが顔をつきあわせて四六時中、制作することが

どんなにお互いの平和を損なっていただろうか、と。

そんな妻の思いに対する答えは、夫のエッセイの中に

ちゃんと残されている。

しんと静まりかえったアトリエでひとり静かに絵筆を走らすといった

図は僕には無縁で、ほぼ常に誰かそばにいてくれないと落ち着いて

仕事が出来ない。「誰か」といっても、むろん誰でもいいわけではなく、なるべく僕の気持も絵のことも分かってくれて、いろんな意味でそばに

居やすい人がいいから、必然的にその「誰か」は僕のオクさんと

いうことになる。

ふたりの多くの作品は、ふたりのアトリエから生み出された。

どんな家で暮らそう④ 内藤ルネ

夢のある少女の絵で知られる画家・内藤ルネ。

雑誌『ジュニアそれいゆ』を舞台に注目を集め始めた頃、

彼が住んでいたのは、先輩から紹介されたボロボロの長屋だった。

3畳半の部屋には畳などなく、敷かれているのは板。

壁も板だから、隣の声がまる聞こえ。

ふるさとからルネの様子を見に来た父は、無言になった。

「お前さんのことではいろいろ驚かされたけど、あそこは泣けた」

と、後に息子に打ち明けた。

だがそんな部屋の壁に、ルネは綺麗な紙を貼り、

拾ってきた箱を黄色に塗って戸棚にし、空き瓶や石を美しく飾った。

その後、時代の先端をゆくマンションや家に移り住んだが、

「ルネ君が住んだ家の中で、(あの長屋こそが)一番素敵だった」と

ある画家に言わしめた。

限られた空間が、内藤ルネの美意識を逆に際立たせた家だった。

どんな家に暮らそう⑤ 西村伊作

1919年に出版された『楽しき住家』。

日本人向けの洋風住宅と、新しいライフスタイルを紹介し人気を博した

この本の著者・西村伊作は、家族が集う居間や食堂は

「南向きの、日当りのよい、快活な、窓の大きな」部屋がいいと提案した。

江戸時代以来、武家住宅の流れを汲んだ日本の家の間取りは

主人と客のための座敷を、庭園を望むおもて側に、

家族の部屋はその裏に、と考えられていた。

西村の発想に新しい時代の到来を感じとった人たちは、

こぞって彼に設計を依頼した。

じつは、西村は建築家というわけではなかった。

家族への、そして家族との暮らしへの愛が

日本の住宅史に名を残す、独学の建築家を生んだのだった。

どんな家に暮らそう⑥ 植田正治

鳥取県境港市。

砂丘を舞台にした美しい作品で知られる

写真家・植田正治(うえだしょうじ)は、生涯

生まれ育ったこの街に暮らした。

植田と妻と4人の子どもたちの生活の場であり、

ある時は、仲間が集う「梁山泊」であり、そして

植田の写真館にもなったのが築百年近くになる町屋。

「さあ、撮るぞ」

晩年、家にいることが多くなった後も、

家の棚いっぱい並んでいるオブジェを撮り、

窓から見える雲の流れをおもしろがった。

「何かもうひとつ、何かないか」とせがまれて

被写体となるものを探した長女・和子は、

家にあるもで植田が撮らないものはなかったと述懐する。

「家は、父にとって、おもちゃ箱ね」と。

どんな家に暮らそう⑦ シューベルト綾

カナダへの留学を終えて、日本に帰国した17歳のシューベルト綾。

東京での都会生活に戻り、タレントとして芸能界に復帰しようと

していた彼女に転機が訪れたのは、その冬のことだった。

家族旅行でハワイへ旅立った彼女は、帰りの飛行機に乗らなかった。

何かに導かれるように、東京での生活からかけ離れたマウイ島での暮らしを、彼女は選んだ。

奥深いジャングルの中に、テントと虫除けの蚊帳を建て、

ハンモックをぶら下げただけで、すぐに「家」ができあがる。

そのことに、彼女自身が驚いた。

「火を起こして炊いたごはんは、その苦労の分だけおいしく、

野菜やフルーツはどこまでも瑞々しかった。毎日の重たい水汲みは、

体力作りに加えて、美しい滝に出向く癒しの時間になった」

くすぶっていた本能が目覚めていく。

あの頃の内面にあった葛藤や乾きが、知らないうちに道しるべとなって

自分をいざなったのかもしれない、シューベルト綾は、そう振り返る。

「心のままに」

彼女は、9年間のマウイ島での暮らしの中で、大切なメッセージを受け取った。