佐藤延夫 11年8月6日放送

幸田文1

いつも机の前に座り、

万年筆を走らせ、

原稿用紙を破り捨て

酒をあおるのが小説家だとしたら、

この人は何者だろうか。

彼女が文章を書き始めたのは43歳のとき。

60代の半ばには、法輪寺の三重塔を再建するため

奈良の斑鳩に住み込み、自ら寄付を集めた。

70歳を過ぎてからは、

日本の山々の崩壊を危惧し、各地を見て回った。

明治生まれの小説家、幸田文には、

まっすぐで強烈なエネルギーがあふれている。

幸田文2

「きれいになりたい頃、私は鏡から失望と悲しみをうけとった」

幸田文は、思春期だったころを回想して

こんな文章を書いた。

父親の幸田露伴は、慰めることなどしなかったそうだ。

お前は美人ではないし、醜くもない。

まして悪女になれる力量もない。

親から見れば、哀れなやつに尽きる。

そして渡されたのは、ドイツ製のカメラだった。

ファインダーを覗くと、

この世にはさまざまな美が存在することに気がついた。

美しさを計る物差しがひとつではないと知ったとき、

人生は輝きを増す。

幸田文3

自分のやりたいことが見つからない、

という悩みを抱えるのは

明治生まれの小説家も同じだった。

机の前の勉強は大嫌い。

絵画、音楽、茶の湯、生け花、踊り、

どれも悪くないと思ったが、

心から求めるものではなかった、と幸田文は語る。

「いろんなものがよかった。

でも、どっと駈けだして行きたいほど好きな道とは思われなかった。

そうなのだ。駈けだして行きたさ、それなのだ。」

無理に走り出しても、やがて足は止まる。

どっと駆け出したいものが、いつか見つかればいいのです。

幸田文4

幸田文の周りには、才能豊かな人が多かった。

父親は小説家で、親戚には芸術家が何人もいる。

だから自分の結婚相手は商売人が望ましいと思っていた。

婚約した相手は望み通り、商家の末っ子のお坊ちゃんで

大学を卒業後、アメリカへ留学していた。

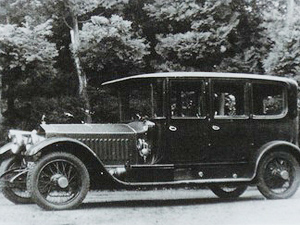

彼に恋文を送ると、返事の代わりに

ヨーロッパの高級な自動車が迎えにきた。

そしてステーキを食べたあと、芝居に誘われたという。

嬉しくもあり、悲しくもあった。

自分が出した恋文には、恋文で返してほしかったから。

これがアメリカ流の洗練さなのか、それとも気持ちが通じていないのか。

思い悩む乙女に、父親の露伴は歌を贈った。

「黄にやせめ 紅にやせめと しら糸を 染めまどひたる ほそき心や」

嫁ぐ相手には、こちらから心を馴染ませなさいと

娘の背中を押すための歌だった。

幸田文5

34歳のとき、幸田文は離婚した。

そのあと太平洋戦争が終わり、

43歳のとき、父親の露伴がこの世を去った。

いろんなものを失ったが、

大切ななにかを手に入れた。

そう思える言葉が残っている。

「配給のろうそくが一寸ほどあまっていたことが、鉛筆を走らせた。

一寸のろうそくの尽きないうちに、

今夜の家事雑用を片付けてしまおうとするそれと同じ気持ちで、

学校以来の作文を書いた」

どっと駈け出して行きたくなるものが、

ろうそくの明かりに照らされていた。

幸田文6

幸田文は、突然に筆を置いた。

親しい人にも事情を打ち明けず、

知り合いを通じて職探しを始める。

パチンコ屋、中華料理屋、犬屋の飼育場など闇雲に応募し、

ようやく、置屋の住み込み手伝いに落ち着いた。

「たださがしてあるきました。

自分のいどころを、どこかに求めたいと思って。」

それは父親、幸田露伴という重い鎧を脱ぎ捨てるための、

自分探しの旅だった。

幸田文7

幸田露伴は厳しい父親で、

幼い娘に掃除、洗濯、薪割りなど家事の一切を徹底的に仕込んだ。

生活の基本が軸となる。

そこへ自ら取り組むことで移りゆく季節を感じ、

人の生き方、道理をわきまえることができるという独特の哲学だった。

「親に小言をくらって口返答のひとつもできないような奴はろくでなしだ」

「おまえは赤貧洗うがごときうちへ嫁にやるつもりだ」

「松も桧も一緒くたの女になってくれるな」

「人には運命を踏んで立つ力があるものだ」

「薪割りをしていても女は美でなくてはいけない、

目に爽やかでなくてはいけない」

年端もいかない少女には、酷い言葉でしかなかったが、

のちに幸田文は随筆の中でこう振り返っている。

「畢竟(ひっきょう)、父の教へたものは技ではなくて、

これ渾身といふことであった」

親子の間の渾身という真剣勝負。

あとで気付いた親心は、ずっしりと心に残る。