Festival Karsh Ottawa

グレン・グールドというピアニストが、いた。 ①

1964年以降に生まれたひとは、

グレン・グールドが

生でピアノを弾く姿を見たことがない。

なぜなら、1964年、このピアニストは、

コンサート活動のいっさいから

身を引いてしまったから。

かれは、1946年、まだ14歳のとき、

トロント交響楽団と共に舞台に立った。

クラシックの世界において、

早熟の天才は決してめずらしいものでは

ないけれど、しかし、かれの場合、

早くから芽生えた

コンサートに対する疑問が、

その後の生きかたを

きわめてユニークなものにした。

Piano Piano!

グレン・グールドというピアニストが、いた。 ②

32歳のとき、ライヴ演奏から

ドロップアウトしたグレン・グールドは、

50歳で亡くなるまで、

どんなに請われてもコンサートへの

出演を断わりつづける。

けれども、こんにち、

われわれは、スタジオにおかれた

一台のスタンウェイに向かうかれの姿を、

映像で見ることができる。

何本もドキュメンタリー映画ができるくらい、

グールドが残した映像は数多く存在する。

床上35.6cmという、異様に低い椅子。

猫背で前のめりになったグールドの

顔と手の距離がきわめて近い。

ピアノにすがりつくように構えた両肘は、

鍵盤よりも下に位置している。

その独特のフォームについて、

レナード・バーンスタインはこう言った。

「まるでかれ自身がピアノになろうと

しているように見えた」

patte-folle

グレン・グールドというピアニストが、いた。 ③

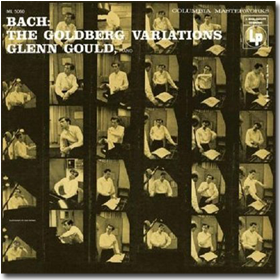

1955年、

22歳のグレン・グールドは、

コロムビアレコードで

バッハの『ゴルトベルグ変奏曲』を録音する。

これがレコードデビューとなった。

よりによって、『ゴルトベルグ』か。

なんの山場もない、ややこしいだけの

アリアの変奏曲じゃないか。

プロデューサーは選曲に反対した。

ピアニストは、この曲にこだわった。

グールドは、6月にもかかわらず

マフラーを巻いてオーバーを着込み、

手袋をして録音スタジオにあらわれた。

いきなり洗面所にこもって、

両手を30分もお湯につけたまま出てこない。

ピアノの前に坐ったかと思えば

いきなり奇声を発したり、

スタジオの中をうろうろと歩き出して、

ぷいっと外へ出てしまう。

やがて首を激しく振りながら戻ってきて、

何の前触れも合図もなく演奏が始まる。

その手首が、飛び魚のように鍵盤上を

飛び跳ね、うつくしい音がやってきた。

録音室にいた誰もが唖然として、

音に酔いしれた。

グレン・グールドというピアニストが、いた。 ④

グレン・グールドは、

聴衆の存在は、音楽の邪魔である。

とまで言い切った。

そんなかれについて問われた、

ほかのピアニストたちは、

たいてい、やや当惑ぎみに小声で言い添える。

けれど、観客との一体感から生まれる歓びは

ピアニストにとってなにものにも代えがたい、と。

グレン・グールドは違った。

やりなおしのきかないライヴ演奏では、

理想の音楽がつくれない。

スタジオなら、納得いくまでテイクを録って、

最良の演奏が選べるではないか。

かれは、繰り返し、そう主張した。

グレン・グールドというピアニストが、いた。 ⑤

映画『羊たちの沈黙』に登場した殺人鬼、

ハンニバル・レクター博士が、

娘を誘拐された上院議員に情報を提供する

見返りに、ある音楽テープを要求する場面がある。

レクターが欲しがったのは、

グレン・グールドの『ゴルトベルグ変奏曲』。

ヨハン・セバスチャン・バッハが

2段鍵盤付きのチェンバロのためにつくった

『アリアと種々の変奏曲』。

不眠症に悩んでいたある貴族の依頼で作曲し、

バッハの愛弟子であるゴルトベルグが

演奏したため、『ゴルトベルグ変奏曲』という

通称で知られるこの曲。

おなじアリアが、30もの変奏で、

微妙に描き分けられる複雑さと長大さ。

ピアノではなく、チェンバロのための曲だった

こともあって、弾きこなすのは容易ではない。

あるピアニストは、こう言う。

誰もグレン・グールドのように

『ゴルトベルグ』を弾くことはできない。

せめて、指が6本ほしい、と。

ちなみに、映画では描写が避けられたが、

『羊たちの沈黙』の原作となったトマス・ハリスの

小説において、レクターは左手だけ、

指が6本あったとされている。

グレン・グールドというピアニストが、いた。 ⑥

グレン・グールドは、

夏目漱石の『草枕』の愛読者だった。

ラジオの番組で朗読までしているから、

相当な入れ込み方だ。

「四角な世界から常識と名のつく一角を

摩滅して、三角のうちに住むのを

芸術家と呼んでもよかろう」

といった部分に、グールドは深く共感していた。

「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。

意地を通せば窮屈だ。とかくこの世は住みにくい。

住みにくさが高じると、安い所へ引っ越したくなる。

どこへ越しても住みにくいと悟った時、

詩が生まれて、 画(え)が出来る」

冒頭の、あまりに有名なこの一節は、

グレン・グールドの生きかたそのものに

思えてくる。

グレン・グールドというピアニストが、いた。 ⑦

グレン・グールドの録音に

耳を澄ますと、うなり声が聞こえる。

うなり声というより、主旋律を歌う、

グレン・グールドの鼻歌だ。

グレン・グールドのスタジオ録音は、

聴衆のいないライヴ録音のようなものだ。

かれの息づかいが生々しく刻まれている。

CDジャケットの裏に、こう書いてある。

『グールド自身の歌声など、一部ノイズが

ございます。どうかご了承ください』

グレン・グールドというピアニストが、いた。 ⑧

グレン・グールドは、よくひととぶつかった。

レナード・バーンスタインとは、

ブラームスの協奏曲第一番の解釈をめぐって対立。

演奏会の冒頭で、バーンスタイン自身が、

じぶんはグールドの演奏に賛成しかねる、と

表明してから指揮をはじめる、異例の事態を招いた。

クリーブランド管弦楽団の指揮者、

ジョージ・セルは、リハーサルのとき、

30分間も椅子の高さを調整していたグールドに、

激怒。指揮棒を放り投げてしまう。

けれど、バーンスタインはその後、

「グールドより美しいものを見たことがない」

と、グールドの才能を認め、

セルも、「あいつは変人だが、天才だよ」と脱帽。

グレン・グールドとの

うつくしい共演盤を残したヴァイオリニスト、

ユーディ・メニューインは、こう言った。

「結局、かれは正しかった。」