小山佳奈 10年09月05日放送

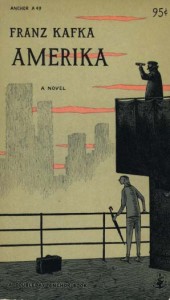

「フランツ・カフカの日常」

朝8時に役所に行き、

午後2時まで働く。

午後3時に家族と昼食をとり、

仮眠をし、散歩をし、夕食をとった後は、

夜10時半から午前5時まで執筆。

これが、

20世紀最高の作家、

フランツ・カフカの

すべてであった。

独身で

役所勤めで、

実家暮らし。

おそろしく規則正しく

おそろしく不規則な生活。

そこから彼は

おそろしく奇妙な作品を

次々と生みだした。

「公務員 フランツ・カフカ」

カフカは優秀な

公務員であった。

「労働者傷害保険協会」という

聞くからにまじめそうな役所に

勤めていたカフカは

それにも負けないまじめな仕事ぶりで

上司からの信頼も厚かった。

何よりも頼りにされたのが

文書の類だった。

友人たちが文壇で活躍する中、

彼は黙々と

協会の年次報告書や

保険に関する論文といったものを

書き続けた。

カフカはあくまで

優秀な公務員であった。

「フランツ・カフカの奇妙な行動」

フランツ・カフカは

数多くの芸術家と同じように

生きている間はほぼ無名であった。

生涯で出版した本は全部で7冊。

それもごく少ない部数しか刷られず

一般の人にはなかなか目につかなかった。

であるのに、カフカはなぜか

せっかく書店に並んでいる本を

ことごとく買い占めた。

売れ残っているのが恥ずかしいのではない。

自分の作品が人の目に触れることを

極度に嫌がったのだ。

そんなカフカは死ぬ間際、

親友のブロートに切願した。

すべての手紙と作品は破棄するように。

ブロートは深くうなずきながら、死後、

彼の作品を次々と世に送り出した。

私たちは

親友の大いなる裏切りに

感謝しなければならない。

「フランツ・カフカ少年」

14歳のフランツ・カフカが

友人の家に遊びに行った時の話。

「作家になりたい」と口にしたカフカを

その友人の兄が笑った。

それに対してカチンときたカフカは

帰り際、その家の訪問帳にこう書いた。

出会いがあり、交わりがある。

別れがあって、そしてしばしば再会はない。

残された中でおそらく

人生最初の作品において

その類まれなる文才と皮肉は

すでに完成されていた。

「フランツ・カフカと女」

カフカはめんどくさい男だ。

フェリーツェという女性と

二度、婚約して、

二度、破棄した。

500通と言う尋常ではない数の手紙を送っては

返事がないと不満をもらす。

彼女がカフカに魅かれ始め

実際に会いたいと言った途端に

さまざまな理由をつけて逃げ回る。

挙句の果てに

仲介役に入った彼女の友人と

こっそり文通を始める。

カフカは本当に

めんどくさい男だ。

そんなめんどくさい男を

好きになってしまうのが、

女という生き物。

その証拠に、フェリーツェは

カフカからの手紙を

生涯、捨てることはなかった。

「フランツ・カフカの発明」

フランツ・カフカ。

作家であり公務員でもあった

彼の仕事は、

工場で事故にあった労働者に

ちゃんと保険が支払われているかを

監督することだった。

現場へ視察に行くと心配性の彼は必ず

「安全ヘルメット」をかぶった。

それを見た工員たちが

ヘルメットを着用するようになると

工場では事故が大幅に減った。

そこから「安全ヘルメット」が

世界中に普及したのだ、とか。

工事現場を見かけたら

カフカをちょっと思い出そう。

「フランツ・カフカと南京虫」

今やらなくてはならないことがあるときほど、

今やらなくていいことがはかどる。

フランツ・カフカは

5年の間、長編小説に

かかずらっていた。

逃げたい一心で書きだした

とある短編は

その短さも手伝って

一気に書き上がった。

それが後に

カフカの名を不朽のものにした

「変身」。

ちなみにこの「変身」、

当初は「南京虫物語」という

タイトルだったという。

「フランツ・カフカの最期」

1924年、

カフカは死んだ。

結核だった。

激しい痛みの中でも

彼は書くことをやめなかった。

最後の作品は「断食芸人」。

自ら食べることを拒む男の話を

食べることを拒まれた作家は

震える手で書きあげた。

ぼくの書くものに

価値がないとしたら、

それはつまり、

この自分がまるで

無価値だということだ。

フランツ・カフカは

やはり作家だ。

やさしくて孤独な

世界最高の作家だ。