夢二の手紙4

竹久夢二の手紙

秀子へ

こんなにまた、切ないやりとりをする自分を

少しあわれに思う。

秀子は、なんとも言って来ない。

もしや、病気かしらともおもう。

また今日も植木をいじろう。

こんなときに、なんにも出来ない。

夢二の手紙は日記のようだ。

でも、この日記は返事を欲しがっている。

これが恋文というものかもしれない。

夢二の手紙4

竹久夢二の手紙

秀子へ

こんなにまた、切ないやりとりをする自分を

少しあわれに思う。

秀子は、なんとも言って来ない。

もしや、病気かしらともおもう。

また今日も植木をいじろう。

こんなときに、なんにも出来ない。

夢二の手紙は日記のようだ。

でも、この日記は返事を欲しがっている。

これが恋文というものかもしれない。

夢二の手紙 5

竹久夢二の手紙

嘆くようにぼそぼそ降ってきた雨が

いまはもうこらえきれないで、

大きな涙を流して泣き叫ぶように降ってきた。

寂しい寂しい、心のやりばがない。

じっとこらえていると涙がこぼれそうでならない。

泣けばなぐさむ心なら、泣きたいと思えど

ただもうもだもだと泣くに泣かれぬ。

たったひとりの夜は更けてゆくけれど

戸をたたくものは雨の音ばかり。

なんにも聞かいでも、なんにも言わいでも

ひと目顔が見たい、逢いたい。

いつの手紙かわからない。

誰に宛てたのかもわからない、竹久夢二の手紙。

思い通りにならない恋の相手は誰だったのか。

凜とした強い瞳の持ち主か、世間を恐れる気弱な少女か。

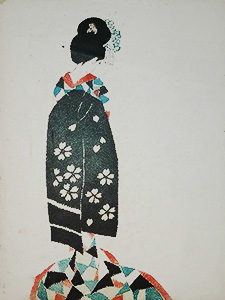

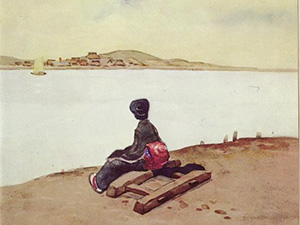

夢二の描いた女の絵をもう一度眺めてみたくなる。

夢二の手紙 6 まあちゃん

竹久夢二の手紙

まあちゃんは今頃起き出ているであろう。

そして僕の手紙を読んでいるであろう。

まあちゃん、本当に早く帰って逢いたいねえ。

いま汽車は比叡の麓を通っている。

青い麦の間を青色の日傘をさして近江の少女がゆく。

湖は紫色をして、桃色の帆船を浮かべている。

夢二が「まあちゃん」と呼んだのは

離婚した妻、環(たまき)のことだった。

別れてもなお、夢二は年上の妻に甘える。

夢二の手紙 7 老詩人

竹久夢二の手紙

まさ子さん

私は手紙をあなたへ書きたくなったのです。

ところが、その気持ちで書いたら

きっとあなたは笑い出すか、あくびをするでしょう。

どちらにしても老詩人の愚痴に過ぎないと思うでしょう。

それほどあなたは若くて美しいのです。

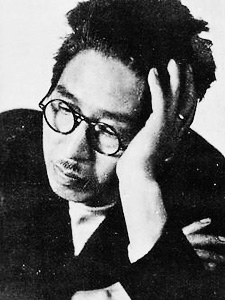

「老詩人」と自分を呼ぶようになっても

夢二は恋をあきらめようとはしていない。

夢二の手紙 8 お葉と呼ばれた女

竹久夢二の手紙

おれの人形は美しくてなつかしい。

やはりなんといってもおれのものだ。

けれど、この人形のからだのどこかに

おれにわからないものがひそんでいる。

35歳の夢二が出会った理想のモデルは15歳だった。

夢二は彼女にお葉という名前をつけ

自分の好みに仕立て上げようとした。

6年一緒に暮らして、お葉は夢二のもとを去った。

それを呼び戻そうとする夢二の手紙には

お葉のことをおれの人形と書いている。

上のムービーは五島の教会のイルミネーションです。

クリスマス頃にはこんな感じになるみたいです。

中村直史くんが以前の記事で

五島で結婚式をあげたい。

そう思っているカップルが僕は好きです。

ふたりで五島を旅したい。

そう思っているカップルも僕は好きです。

と、書いてあったので教会をさがしてみたんです。

五島で結婚式といえばやっぱり教会かなあと思って。

HPをひとつ開いただけで31の教会が(厳密には29ですが)紹介されていました。

http://shinkamigoto.nagasaki-tabinet.com/junrei/

手遅れの人はしかたないですが

これからの人、ぜひ五島で結婚式をどうぞ(玉子)

麦わら帽子 1 西条八十

西条八十 「帽子」

母さん、僕のあの帽子どうしたでせうね?

ええ、夏、碓氷から霧積(きりづみ)へゆくみちで、

谿底へ落としたあの麦藁帽子ですよ。

母さん、本当にあの帽子どうなったでせう?

そのとき傍に咲いていた車百合の花は、

もうとうに枯れちゃつたでせうね。

そして、秋には、灰色の霧があの丘をこめ、

あの帽子の下で毎晩きりぎりすが鳴いたも知れませんよ。

標高1000メートルの山道から谷底に向かって飛ぶ

西条八十の麦わら帽子。

詩人が描き出した一枚の絵は、日本人の心にいまも残る。

違いがわかる男

麦藁帽子 2 立原道造

立原道造 「麦藁帽子」

八月の金と緑の微風(そよかぜ)のなかで

眼に沁みる爽やかな麦藁帽子は

黄いろな 淡い 花々のやうだ

甘いにほひと光とに満ちて

それらの花が 咲きそろふとき

蝶よりも 小鳥らよりも

もつと優しい愛の心が挨拶する

わずか7行のこの詩は

いままでに8人の作曲家によってメロディをつけられ

独唱曲や合唱曲に仕立てられている。

その歌をきくと

立原道造が愛した軽井沢の幸せな夏が浮かぶ。

Fx

麦藁帽子 3 寺山修司

寺山修司 麦藁帽子のうた

海を知らぬ 少女の前に麦藁帽の

われは両手をひろげていたり」

わが夏を あこがれのみが駆け去れり

麦藁帽子被りて眠る

列車にて 遠く見ている向日葵は

少年のふる帽子のごとし

ころがりし カンカン帽を追うごとく

ふるさとの道駈けて帰らん

寺山修司の麦藁帽子はふるさとの匂いがする。

「もしかしたら私は憎むほど故郷を愛していたのかもしれない」と

寺山自身が書いている、そのふるさとである。

麦藁帽子 4 堀辰雄

堀辰雄 「麦藁帽子」

お前はよそゆきの、赤いさくらんぼの飾りのついた、

麦藁帽子をかぶっている。

そのしなやかな帽子の縁が、私の頬をそっと撫でる。

私はお前に気どられぬように深い呼吸をする。

しかしお前はなんの匂いもしない。

ただ麦藁帽子の、かすかに焦げる匂いがするきりで。

……私は物足りなくて、

なんだかお前にだまかされているような気さえする。

堀辰雄の短編小説「麦藁帽子」の主人公は

15歳と13歳の少年と少女。

少女は友人の妹だった。

やがて、海辺の村で一緒に夏休みを過すことになるが

少女はまだあどけなく、少年の思いが届かない。

「麦藁帽子」に描かれた淡い恋の舞台は千葉の海岸で

中学生だった堀辰雄は数学が好きな少年だった。

posterboy

麦わら帽子 5 芥川龍之介

芥川龍之介の「麦わら帽子」

この標準を用ひずに、

美とか真とか善とか言ふ他の標準を求めるのは

最も滑稽な時代錯誤であります。

諸君は赤らんだ麦藁帽のやうに旧時代を捨てなければなりません

芥川龍之介「侏儒(しゅじゅ)の言葉」の文章である。

その内容はともかく

「赤らんだ麦藁帽のように旧時代を捨てなければ」という言葉が

印象深い。

陽に焼けて色が変わった麦藁帽は

おしゃれではないのだ。

芥川龍之介は麦藁帽子の似合う作家だった。

その最後の写真に

芥川は麦藁帽子にくわえ煙草で写っている。

matley0

麦藁帽子 6 北原白秋

北原白秋の「麦わら帽子」

麦藁帽子にトマトをひとつ

抱えて歩けば 暑いよおでこ

北原白秋の童謡「トマト」は

夏の絵の具で描かれた絵本のようだ。

赤いトマトと麦わら帽子

あとの風景は

真夏の昼下がりの暑い日差しに

白くかすんでいる。

paloetic

麦わら帽子 7 中原中也

中原中也の「麦わら帽子」

愛するものが死んだ時には、

自殺しなけあなりません。

愛するものが死んだ時には、

それより他に、方法がない。

けれどもそれでも、業が深くて、

なほもながらふことともなつたら、

奉仕の気持に、なることなんです。

奉仕の気持に、なることなんです。

テムポ正しき散歩をなして

麦稈真田(ばっかんさなだ)を敬虔に編み――

まぶしくなつたら、日蔭に這入り、

そこで地面や草木を見直す。

この詩に出てくるバッカン真田とは

麦藁を平たく編んだものをいう。

麦わら帽子はバッカン真田からつくられる。

バッカン真田を編むのは、意志も想像力もない単純な仕事だ。

2歳の息子を亡くした中原中也は

自分をなくすことによって生きようとしている。

暑い。二匹の猫の食欲がない。

それでも夜になったら食べていたのだが

数日前から黒い愚猫(黒兵衛♀)が夜も食べなくなった。

医者へ連れて行った。

血液検査をした。これといって悪いところはない。

点滴をした。

帰宅後、やたらと階段を上り下りしている。

さすが愚猫である。

用もないのに階段をズダズダと上がっては下りて

せっかくの点滴養分を無駄に使っている。

その養分が切れたとみるや、

暗い狭いところでまたじっと垂れ込めている。

まったく愚猫である。

病猫(ハエタロー♀)は

夜中から散歩だ散歩だと鳴き喚き

朝になるのを待ちかねて飯も食わずに出かけていく。

見ると、庭の蛇口の下あたりでぐったりと寝ている。

ちっとも散歩ではない。

ほぼ一日中日陰なのでいくぶん涼しいのだろう。

出かけるときはそれを取り込んでから出るのだが

こちらはまだステロイド効果の持続期間内なので

夜になって涼しくなるとなんとか食べてくださる。

こう暑いと家の中の猫も気の毒だと思って

エアコンを夕方までのタイマーにして出るのだが

猫は涼しい部屋にはいない。

階段、玄関、風呂場のどこかで寝ている。

たいへん空しい。

愚猫も病猫もいい加減にしてもらいたい(玉子)

夜、大きな猫が塀から庭に侵入しようとしていた。

見かけない猫だな、どこの猫だ。

ちらっと顔が見えた。鼻が獅子鼻だった。

おかしいな…

さらによく見たら鼻から額にかけて白い筋があった。

猫じゃない、断じて猫ではない。

なんてったっけ、これ。中国のやつ。

そうそうそう、ハクビジン。違うよ、ハクビシンだよ。

カメラカメラ。

大騒ぎで写真を撮った。

ちっとも怯えない。悠々としているし

むしろ人を歓迎しているようにも見えた。

飼われて捨てられたのか、脱走したのか知らないが

どうもうちのあたりには

野良化したハクビシンが何頭も生息しているらしい(玉子)

Copyright ©2009 Vision All Rights Reserved.