田中澄江の新・花の百名山1

「花こそいのち」という言葉は

田中澄江の著書「新・花の百名山」の前書きにある。

田中澄江は作家、脚本家の他にもうひとつの顔を持っていた。

山歩き愛好家、そして「花こそいのち」というほどの

花好きである。

空き地に咲く花、海辺の花、河原の花

身のまわりの花が失われていくにつれ

田中澄江は山に行く回数をふやしていった。

花に会うために、そして

冬には息をひそめて春を待つ花の気配を感じるために。

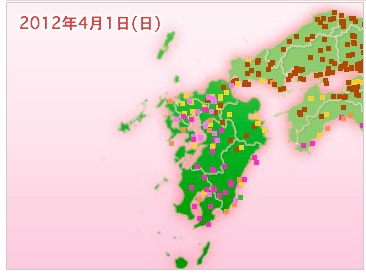

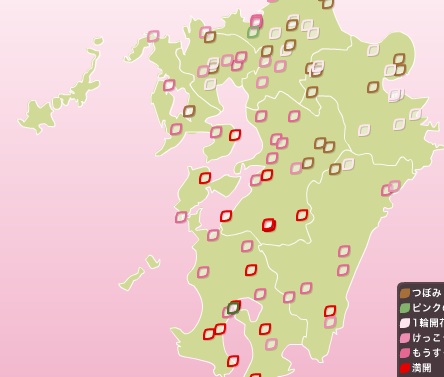

新・花の百名山が出版されたのは1995年。

田中澄江が愛した山の花々は

この春も元気で咲いてくれるだろうか。

山の旅人2003

田中澄江の新・花の百名山2

シラネアオイは山の花の女王といわれる優雅は花だ。

とはいっても

雪解けのころに咲く薄紫の花びらは

実は花ではなく4枚の顎で

その中心に雄しべと雌しべがあり、花はない。

花がないのに美しいことの不思議、

そして日本原産の一属一種の花という貴重さは

人の心を惹きつけてやまない。

田中澄江がその著書「新・花の百名山」の26番めに

日光白根山のシラネアオイを書いたとき

すでにシラネアオイは花盗人によって大量に持ち去られ

かつての大群落は10分の1ほどに数を減らしていた。

田中澄江は「新・花の百名山」を通して訴えている。

山の花は山で見るのが美しい。

nicointokio

田中澄江の新・花の百名山3

武州御岳山は青梅市にある標高929メートルの山だ。

頂上には御嶽神社があり、

信仰の山として知られるけれど

花に興味のある人ならばスミレの山と呼ぶだろう。

「新・花の百名山」の著者田中澄江は

東京でスミレの美しい山として

高尾山、高水山、大岳山、武州御岳山の4つを挙げているが

なかでも武州御岳山のエイザンスミレは印象深かったようだ。

エイザンスミレは深く切れ込んだ葉を持ち、

淡い紫の花をつける。

明るい日陰を好むので山の林のなかがお気に入りだ。

10年後も100年後も

スミレの山にたくさんスミレが咲きますように。

田中澄江の新・花の百名山4

アズマイチゲは春の妖精のような花だ。

英語ではSpring ephemeral と呼ばれる。

春の儚いものというその名のとおり

背丈の低い小さな花が多い。

アズマイチゲは

去年の落ち葉の下から春いちばんに顔を出し

花を咲かせたかと思うと

落葉樹の林が若葉になる頃に消えてしまう。

田中澄江はその著書「新・花の百名山」で

埼玉県飯能市の伊豆ヶ岳に咲くアズマイチゲを紹介している。

展望の良い尾根道を早春の花々を眺めながら歩き

クヌギ林でアズマイチゲを見つけたときの、

そして山を下りた道端にも

いっぱい咲いていたことの喜びを書いている。

守られているわけではない。

誰も取る人がいないだけ。

ただそれだけで、山の花は

毎年決まった場所に、決まった時期に

咲いてくれるのだ。

kitonz

田中澄江の新・花の百名山5

雲取山は2018メートル。

そこに桜草のような花が咲いていたと弟が言った。

そんな高い場所に桜草が咲くはずがない、と

「新・花の百名山」の著者田中澄江は首をかしげた。

彼女が実際に雲取山を歩いたのは

それから40年以上もたってからのことだった。

大きな起伏を繰り返す道には

石の根元にびっしりと

イワウチワが薄紅の花を咲かせていた。

これが弟の言う桜草のような花とは

イワウチワのことだったのか…

山の遅い春に咲く小さなイワウチワ。

東京ではいま絶滅が心配されている花でもある。

Matthieu LIENART

田中澄江の新・花の百名山6

タカネバラはその名の通り高い山に咲くバラで

「新・花の百名山」の著者田中澄江は

甲斐駒ヶ岳でこの花に出会い、喜んだのも束の間

雷と雨に襲われ、這々の体で下山している。

陽当たりが好きな花なので

まわりに木のないところに生えている。

この花の見られる場所で雷に遭うと怖いということは

覚えておくのがよさそうだ。

カノープス

田中澄江の新・花の百名山7

コマクサが高山植物の女王と呼ばれることについて

田中澄江はその著書「新・花の百名山」で

抗議とも受け取れる文を書いている。

要するにこの弱々しい繊細な花を

権力の象徴である女王と呼ぶのはかわいそうだというのである。

コマクサは背丈5センチほどの小柄な花で

他の植物が育たないようなゴツゴツした砂と岩の斜面に生える。

明治の頃には

登山記念のお土産として売られたり

薬草として掘り尽くされたりして絶滅の危機を迎えている。

田中澄江は「新・花の百名山」で

コマクサを北アルプスの蓮華岳を代表する花とした。

彼女が見たのは

まるでレンゲソウのようにたくさん咲いているコマクサだった。

その群落は幸いにいまも残っていて

登山者の目を楽しませてくれているようだ。

4月に生まれ3月に亡くなった田中澄江は

雨になり風になって好きだった花々を守っているだろう。

あなたの好きなコマクサは無事ですと

報告できることがうれしい。