涼味 そうめん

暑い日の「素麺」という言葉の涼しさ。

あの白く冷たい麺に生姜のきいたつけ汁を出されたら

どんなに食欲のない日も思わず箸を取る。

日本の夏に素麺を考えた人はえらい。

でもいったい誰が?

素麺は奈良時代に中国から伝来したお菓子が起源という説がある。

けれども、9世紀になると

早くも岡山あたりで「麦切り」が作られ

宮中に献上されていたという記録が残っている。

この「麦切り」が素麺の、いわばご先祖さまらしい。

おいしい素麺で名高い岡山県鴨方町は、

いまでもキレイな水に蛍が飛び、空気はカラッと澄みわたっている。

この土地でこだわりの手延べ素麺をつくりつづけてきた

おくしま家(や)の奥島信行さんは、

2006年、小さくても人に役立つ発明や提案をした人がもらえる

東久邇宮記念賞を受賞した。

涼味 かき氷

夏はやっぱりかき氷。

ぶんぶんと音を立てて氷をまわしながら削る

あの機械の音でさえ暑いときはうれしいけれど

江戸時代の随筆家鈴木牧之(ぼくし)の北越雪譜には

もっと涼しいかき氷が出てきます。

夏、鳥の声が足元から聞こえるほどの山道を歩いて

汗だくになった鈴木牧之は

やっと腰をおろした茶店に天然の氷を見つけます。

山陰の谷から取ってきた氷を包丁でさらさらと削ったかき氷を

一杯めは、茶店のおじいさんがすすめるままにきな粉をかけて。

二杯めはきな粉をことわって

荷物のなかから砂糖を出してふりかけて食べた。

歯も浮くほどの冷たさに思わず暑さを忘れた、と

北越雪譜に書かれているかき氷、

天然の氷をさらさら削ったかき氷、

いっぺん食べてみたいです。

涼味 辛味大根

大根の辛味はイソチオシアネートという成分によるらしいが

それを通常の4倍も持つ大根がある。

親田辛味大根(おやだからみだいこん)という名の幻の大根だ。

親田辛味大根は、長野県下條村の特産品で

地元で「あまからぴん」と呼ばれる。

最初にほんのり甘く、次に強烈な辛さがやってくるからだ。

この「あまからぴん」を代々伝えてきたのは

下條村の佐々木圭さんの家で

江戸時代には尾張の殿さまに献上した記録も残っている。

危うく滅亡しかけたこともあったけれど

村の人たちの協力によって復活し

いまでは村全体の特産品になった。

信州長野といえば蕎麦どころだが

親田辛味大根は冷たい蕎麦との相性が抜群にいい。

暑い日に、ピリリと刺激的なおろし蕎麦。

佐々木さん、下條村の皆さん、ありがとう。

涼味 ラムネ

夏の風物詩といえば昔はラムネだった。

夏休みに連れて行ってもらった映画館のラムネ、

海の家のラムネ、

お祭りの、神社の夜店で売っていたラムネ。

あのカラコロ音を立てるビー玉入りのラムネの瓶は

誰がつくったのだろう。

ラムネ瓶はもともとイギリスで発明されたものだが

スクラップのガラスの中からそれを見つけた徳永玉吉が

見よう見まねで4年がかりで再現。

明治25年にやっと国産第一号のラムネ瓶が生まれることになった。

イギリスではもうラムネ瓶は残っていないけれど

徳永玉吉のおかげで

日本の夏は、いまでもラムネのビー玉が涼しい音を立てる。

涼味 ところてん

清滝の水汲みよせて ところてん

芭蕉の夏の俳句は涼しい。

清滝は京都の嵯峨野の奥のもっと奥にある水の里で

清滝川に沿った渓谷には夏は蛍が飛び、カジカも鳴く。

谷の風は涼しく

昔から涼を求める人々が訪れる土地でもあった。

清滝の茶店で、

川の水を汲んで冷やしたところてんを

芭蕉は食べたに違いない。

ところてんの味を決めるのは

テングサとおいしい水。

清滝の水汲みよせて ところてん

そんなところてんを食べてみたい。

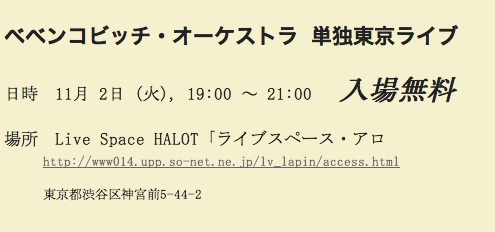

涼味 かき氷の2

「けずった氷に甘いシロップをかけて

金(かね)のお椀に盛りつけたものは上品で美しい」と書いたのは清少納言。

平安時代のかき氷のようすがうかがえる。

その氷は冬の寒いさなかに切り出して

氷室と呼ばれる天然の冷蔵庫に保存しておいたもの。

身分のある人しか口にできない夏の贅沢品だったし

それ以前に神さまにお供えするものでもあった。

そのころ、都をとりまく北の山々には

計6カ所の氷室があって、

山ときくと遠そうだけれど

いちばん奥の氷室でも御所まで2時間ほどの距離。

しかも氷室から御所までは

重い氷を運ぶにはもってこいの下り坂。

ギラギラ暑い太陽に照らされて

溶けていく氷をなんとか無事に運ぶための知恵が

氷室の場所にもうかがえる。

むかし氷室があった土地には氷室、御室(おむろ)という町名が残り

氷室山や氷室池、氷室神社もある。

削った氷に甘いシロップ

冷たさをそのまま伝える金の器…

1000年の昔のかき氷は尊い。

涼味 冷やし中華

冷やし中華の発祥の地は仙台であるらしい。

昭和12年、中華料理店の人たちが集まって

観光客があつまる七夕祭りの新メニューを考えたとき

ざる蕎麦からヒントを得てつくりだしたのが冷やし中華だといわれる。

この開発の中心になった人物は

仙台龍亭(りゅうてい)の初代店主、四倉義雄さん。

当時の冷やし中華の具は

茹でたキャベツ、塩もみキュウリ、ニンジン、トマトにチャーシュー。

お値段の25銭はラーメン10銭に較べると高かったけれど

ハイカラな味としてもてはやされた。

そういえば、仙台の七夕祭りは今日が最終日。

冷やし中華の売れ行きはいかがでしょうか。

涼味 吉野葛

葛切り、葛餅、葛まんじゅう

和菓子の世界では夏の涼しさを葛で演出する。

そのなめらかな食感、透明感で

葛のなかでも白い宝石と称えられる貴重な吉野葛は

冬のいちばん寒い時期に生産のピークを迎える。

手がちぎれそうな冷たい地下水に晒してはまた晒して

精製した純白の澱粉を

身を切られるほどの寒風に干しあげる。

空気も水も冷たいほどいい。

冬は冷え込むほどいい。

人には厳しすぎる冬の寒さが、やがて夏の涼しさになる。

吉野葛の元祖、森野吉野葛本舗の19代当主

森野藤助さんのご先祖さまは南朝の遺臣で

その家は南朝破れてより吉野葛をつくりつづけているそうだ。

涼味 カレーライス

カレーライスは夏の味。

汗を拭き、冷たい水を飲みながら食べた後は

少し涼しくなった気がする。

日本の家庭でつくるカレーライスは

明治時代にイギリスから伝わったシチューを

日本海軍がアレンジしたものからはじまっており

1908年に発行された海軍割烹術参考書という

いわば海軍のレシピ集には

牛肉、人参、玉葱、馬鈴薯を材料とするカレーも載っている。

明治時代のカレー、海軍のカレー

日本のカレーのルーツはどんな味だろう。

気になる「海軍割烹術参考書」は

国文学者の前田雅之さんと写真家の猪本典子(いのもとのりこ)さんによって

3年前の夏、復刻場が出版された。

この本を買う人は

やはりカレー好きが多いらしい。

涼味 ヴィシソワーズ

夏の冷たいスープの代表、ヴィシソワーズ。

じゃがいもとネギと牛乳からつくるこのスープを考え出したのは

ニューヨークのホテル、ザ・リッツ・カールトンのシェフ

ルイ・ディア(Louis Diat)だった。

あたたかいスープを飲みたくなかった夏の日

お母さんは少年だったディアのポタージュに

冷たい牛乳を入れてくれた。

そんな思い出が、ヴィシソワーズには込められている。

ヴィシソワーズが

ザ・リッツ・カールトンのメニューに載ったのは1917年。

子供にスープを食べさせたい母の気持ちが

ホテルの洗練されたメニューになったのは

冷蔵庫の普及のたまものでもあった。