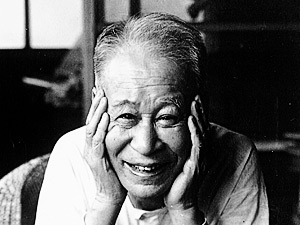

牧野富太郎とキツネノボタン

牧野富太郎先生は植物学者であると同時に

植物の名付け親でもありました。

日本の植物で牧野博士に名前をもらったのは

2500種以上にのぼります。

たとえば、春の川辺に咲くキツネノボタン。

牧野先生が名前をつけてくれるまで

この小さな黄色い花は

なんと呼ばれていたのでしょう。

気がつけば、風が暖かく

いままで何もなかった道端に

あっという間に花が咲きます。

春は草花の名前を覚えるチャンスです。

植物事典を一冊、身近に置いてみませんか。

牧野富太郎と月光桜

月光桜と呼ばれる桜があります。

日本にほんの数本しかないといわれる貴重な山桜です。

植物学者牧野富太郎先生は

ふるさとの高知県でこの桜を発見し

アシズリザクラと名づけようとしました。

けれども、その名前が登録される前に

先生はお亡くなりになって

結局、正式な名前はまだありません。

月光桜はその名の通り満月の夜に満開になり

白い光沢のある花びらが月の光に輝くそうです。

正式な名前でなくても

見る人に月光桜と呼ばれる桜の美しさは

誰にだって想像できますね。

牧野富太郎とフジツツジ

フジツツジの「フジ」は富士山ではなく

藤の花に色が似ているからだそうです。

フジツツジも牧野富太郎博士に名前をもらいました。

フジツツジの花は小柄でやさしいけれど

ツツジのなかではいちばん早く咲きます。

冷たい風に負けないしっかりものです。

フジツツジは

牧野博士のふるさと高知県の

海を見下ろす高台にたくさん咲いているそうです。

本州では紀伊半島より西でないと見ることができません。

いっぺん会いに行きたい花のひとつです。

牧野富太郎とワルナスビ

白と薄紫の花は小さくて可憐だし

葉っぱと茎に小さなトゲはあるけれど

気をつけていれば問題ないだろう.,,

牧野富太郎先生は、きっとそう思って

ご自分の植物園に植えたのだと思います。

すると、その可憐な花はたちまち侵略者に早変わり。

好き放題にはびこって、

抜こうとすると根っこが切れる。

その切れた根の破片がまた一人前に育ってしまう。

まるで細胞分裂のような増殖をして

ついにお隣の畑にまで侵入してしまいます。

牧野先生はついに音を上げて

「こんな草を背負い込んだら災難だ」

と、ものの本にもお書きになり

その災いの植物につけた名前がワルナスビ。

牧野先生のお腹立ちの様子が

ワルナスビという名前から伝わってきます。

牧野富太郎と姥百合

ハート形の葉っぱを持つ百合は姥百合。

姥百合も牧野富太郎先生が名付け親です。

姥はおばあさんという意味の姥。

百合なのに、どうしておばあさんなんでしょうか。

姥百合のせっかくみずみずしく繁った葉は

ツボミがふくらむ頃になると枯れてしまい

花が咲く初夏には

一枚もなくなっていることもあるそうです。

姥百合が咲いたとかけておばあさんと解く。

その心は「葉(歯)がない」

姥百合の名前は

牧野富太郎先生の謎かけになっていました。

牧野富太郎とヤマトグサ

日本植物学の父と呼ばれる牧野富太郎先生が発見した

記念すべき植物の第一号はヤマトグサ。

そして、牧野先生が名付け親になった最初の植物でもあります。

ヤマトグサは、私たちが見ると

ハコベに似た普通の草ですが

実はたいへん珍しい植物なのだそうです。

植物事典をめくる理由が

またひとつできました。