ちいさなフルコース 幕の内弁当

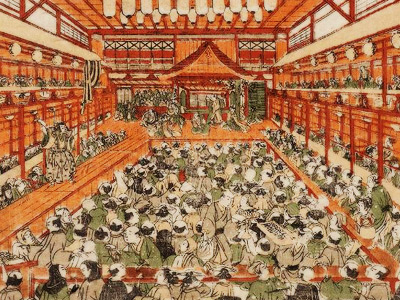

江戸時代、庶民の間で人気だったのが、芝居見物。

当時の芝居は、朝から晩までの長時間娯楽であった。

そのため、芝居の間の“幕の内”に食べるお弁当のことを

「幕の内弁当」と呼ぶようになった。

幕の内弁当のご飯に俵形のおにぎりが多いのも、

狭い場所でも、短時間で食べやすいようにという意味が込められている。

そう、歌舞伎見物の楽しみは

「か・べ・す」と言われていた。

菓子・弁当・寿司、のことだ。

歌舞伎をつまみに、飲んだり食べたり、

自由気ままに楽しんでいたんだとか。

そんな観客の様子を見て、

「なあに、客が飲んだり食べたりするのを忘れるくれえ、

うまい芝居をして見せてやらあ!」と

役者たちも張り切っていたようだ。