「子どもへの言葉/モーリス・センダック」イギリスにて

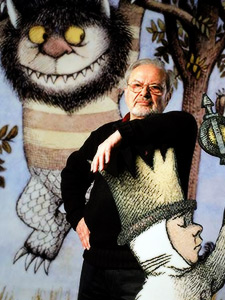

アメリカの高名な絵本作家モーリス・センダックは、

39歳のとき、イギリスにいた。

「かいじゅうたちのいるところ」を出版して4年後のことだ。

汽車に乗り美しい田園風景を楽しんでいたとき、

突然、大きな醜いボタ山が現れ景観をぶちこわしにした。

文句を言うモーリスに、隣に座っていたでっぷりした紳士は

「がらくたあるところ、金もまたありじゃよ、お若いの」と言った。

私はその言葉が忘れられません。

それは芸術のついての、

そしてこの世界の状況についての、

悲しくしかも相当に正確な比喩なのです。

それは1967年、世界が変わろうとしていた時代だった。