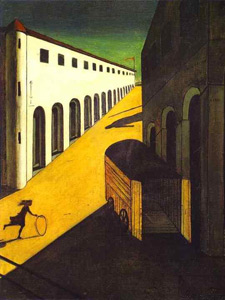

「創造する言葉」ジョルジュ デ キリコ

自らの絵を「形而上的絵画」と呼んだ画家、

ジョルジュ デ キリコ。

白く不自然に長い建物、

手前の女の子の影は小さく、

遠く人物の影が大きく描かれた

「通りの神秘と憂鬱」。

彼の、独特の遠近法を駆使した作品群は、

見る人に郷愁とともに不安をもいだかせる。

そのアイデアは、どこから生まれたのか。

仕事場は私の夢を実現する思索を

練るところだ。

誰にも邪魔されたくない。

絵が描けなくとも、

アトリエの中にこもっているだけで、

心が落ち着く。

「創造する言葉」ベルナール ビュフェ

冷たく、鋭く太い黒の描線、

抑圧された色彩。

孤高の画家、ベルナール ビュフェは、

第二次世界大戦後の不安感や虚無感を

キャンパスに塗り込めた。

代表作は「青い闘牛士」。

私は絵を描くことしか知らない。

絵の中に自分自身が埋没してもよい。

そう語る彼は、アトリエの窓を締め切り、

部屋を真っ暗にしたうえで、

裸電球1個の灯りをたよりに制作したという。

私は大海原を漂う一艘の小舟のようなもの。

波は繰り返し繰り返し押し寄せてくる。

その波間をぬってなんとか舵をとっているのです。

彼にとって創作とは、孤独の産物だったのだ。

「創造する言葉」ジョアン ミロ

明るく制約のない色使い、大胆で伸びやかな曲線。

シュルレアリストの一員とされる

画家ジョアン ミロ。

「アルルカンの謝肉祭」に代表される

リズミカルな構成と抽象的なモチーフの

源はなんなのだろう。

彼は、いたずらっ子のような一面をもっていた。

夢中になると、ところかまわず絵の具をぬり、

木片や段ボールやセメントの袋など、

手当り次第に描いていく。

私は、前もって頭で考えたような、

知的なやりかたはしないんだ。

ちょっとした偶然から生まれる絵の具のしみや、

したたりが、生命を持ってアニメートされ、

思ってもみない形が出来上がっていく。

そして、時々人に見られないよう、

海岸や道のあちらこちらに捨ててある

無用の品を拾い歩く。

さびた金物、レンガのカケラ、コルクの栓など、

普通の人にとって何でもないものが、彼には

「何か」を起こさせるきっかけになる。

なににもまして「遊び」の精神が必要だ。

大切なことは魂を自由に、素っ裸にしておくことだよ。

「創造する言葉」サム フランシス

くるくる循環する青い色を意味する

「サーキュラーブルー」。

画家サム フランシスの代表作だ。

彼は、青、黄、赤など鮮やかで透明な色彩を散らす

ドリッピングという手法で一世を風靡した。

そして日本的な「余白の美」の感覚も持っている。

オレの人生はずっとファイティングだった。

ファイティング・ペインティング、そして

ファイティング・ウーマン。

いや、ラブ・ウーマンかな。

「創造する言葉」ヘンリー ムーア

イギリスを代表する彫刻家、ヘンリー ムーアは、

作品を野外に置くことを好んだ。

抽象的な曲線で形づくられた「母と子」のブロンズ像も

森の庭で四季の移ろいとともにある。

自然の中以外に私の彫刻を据える場所はない

という結論に達したんだ。

彼のアトリエも大自然の一部かのように存在していた。

牧草地に、公園があり、うっそうとした森があり、

そしてムーアの傑作たちがある。

その作品たちは、場所と方角を綿密にチェックして

置かれ、それを結ぶようにアトリエも点在する。

彼は、また「見いだされた自然」を愛してもいた。

コーンウォールの海岸で拾ってきた石も、

このままで第一級の彫刻といえる。

アートは人間の行為だから、

私がこれをどう見るかということが、

この自然のもたらした偶然に意味を加えるわけだ。

ムーアは、自信の作品に「自然のもたらした偶然」を

加えたかったのかもしれない。

Matthieu LIENART

「創造する言葉」ジョージ シーガル

石膏をしみ込ませた包帯で人体を型取りし、

彫像を創り上げる。

かつてない技法で彫刻に新たな地平を切り開いた

ジョージ シーガル。

型どった人体を椅子や扉と組み合わせ、

現代人の普遍的な姿を表現した。

彼の自宅には細長い建物が2棟あり、

各部屋に番号が振られ、古い作品が保管されていた。

ここは鳥小屋だったんだ。

壁の数字は鶏舎の番号なんだ。

僕は当時卵を売って生計を立てていた。

経費の管理のために番号をつけたんだ。

でも養鶏業に失敗して、破産してしまった。

それで趣味で描いていた絵を売って生活したんだ。

皮肉にもそれが僕がアーティストになったきっかけだ。

石膏を使うようになった理由もお金がなくて

ブロンズなんか使えなかったんだよ。

新しいアイデアは、意外なところから誕生する。

カノープス

「創造する言葉」サルバドール ダリ

シュルレアリストの巨匠、サルバドール ダリは、

奇人としても有名だ。

1970年代後半の、彼らしいインタビューの記録がある。

今後の世界のファイン・アートはどうなるかという問いに答えたものだ。

現在はとてもファンタスティック!スーパーだよ!

ハイパー・リアリズムの新しい分野が開けている。

君はニューヨークに行ったことがあるかね?

スーパーなんだよ。

クラシシズムの再現が可能になった転機に

さしかかっていると思わない?

会話もシュルレリスムだ。

テツさん

「創造する言葉」岡本太郎

岡本太郎は、サービス満点の画家だったという。

アトリエに取材に行くと、まず、手を開いて目をぎょろりとする

例のポーズでファインダーにおさまる。

制作現場を見せてほしいと言うと、

150号大の作品「行列」に向って目を見開くと、

スタスタと歩み寄りエイヤーと刷毛のような絵筆を振り下ろしたという。

芸術は下手なほうがいいんだ。

きれいであってはいけない。

芸術は常に闘いとしてあるのだ。

ほかの誰もがやらないことを、

孤独の中で創造するんだ。

血だらけの自分を掴むこと、

それが芸術、人生の前提だと私は考える。

夜寝ていても夢の中ですっとんで歩き、

仕事をしているのだとも言う。

24時間、すべてを芸術に捧げていたのだろう。