川野康之 17年12月23日放送

正岡子規が大好きだったベースボール

正岡子規、幼名のぼる。

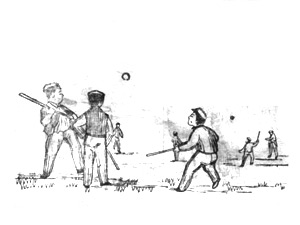

当時ベースボールの何たるやをほとんど知らなかった日本人のために、

「よし、ここは一つ、あしが」と、一文を書いてそのルールや楽しみ方を紹介した。

直球、打者、走者、飛球、四球などの用語は子規がその時考え出したもので、今でも使われている。

今やかの三つのベースに人満ちてそゞろに胸のうちさわぐかな

満塁のチャンスの興奮をうたった歌である。

川野康之 17年12月23日放送

正岡子規が大好きだったベースボール

正岡子規、幼名のぼる。

ベースボールが大好きだった子規は、

「野球」と書いて「のぼーる」と読む筆名を名乗ったことがあった。

帰省した時には、松山の後輩たちにベースボールを教えた。

河東碧梧桐と高浜虚子もその中にいた。

若人のすなる遊びはさはにあれどベースボールに如くものもあらじ

ベースボール好きが増えることが子規はうれしかったに違いない。

川野康之 17年12月23日放送

正岡子規が大好きだったベースボール

正岡子規、幼名のぼる 。

病気を発症してからも、子規はベースボールのグラウンドに立つことをやめなかった。

いよいよ病気が重くなって、一人で歩くこともできなくなると、

病床の中で寝たまま、ベースボールの歌や俳句を詠んだ。

夏草やベースボールの人遠し

野を跳ねるボールを、のぼるは追いかけていたのだろうか。

河田紗弥 17年12月17日放送

pj_vanf

文房具のあれこれ 〜消しゴム〜

16世紀に鉛筆が誕生し、それに伴い消しゴムも登場した。

はじめは、小麦パンを使って消していたが、

1770年に酸素の発見者として知られるイギリスの科学者プリーストリーが

天然ゴムで、鉛筆の文字が消せることを発見したのだ。

それから2年後の1772年には、

イギリスではじめて

角砂糖ほどの大きさの消しゴムが販売されるようになった。

日本では、明治時代から大正時代にかけて

鉛筆が発展したことに合わせ、

いくつかの消しゴムメーカーが誕生した。

その後、日本のメーカーは、

消しゴムの消す力を高める研究を続けた。

1959年、世界初のプラスチック消しゴムは、

日本で誕生した。

河田紗弥 17年12月17日放送

文房具のあれこれ 〜のり〜

人は昔、モノとモノをくっつけるのに

「にかわ」と呼ばれるものを使っていた。

「にかわ」とは、動物の皮や骨をお湯で煮たときにでる

粘り気のある液体を乾燥させたものである。

その後、日本ではご飯つぶをヘラなどで練ったものや

おかゆの炊きこぼれを集めたものなども使っていた。

当時、おかゆのことを「ねまり」と呼んでいたことから、

それが変化して、

現在の「のり」になったと言われている。

江戸時代になると、のりは幅広い場面で必要とされ、

人々の生活に欠かせないものとなった。

しかし、米を原料としていた、こののりは

すぐに腐ってしまい、長く保存ができなかった。

そして明治20年。

藤井恒久は、ドイツののりからヒントを得て、

でんぷんに防腐剤や香りを加えた

でんぷんのりをつくった。

第二次世界大戦が始まり、食べ物が不足すると、

「お花のでんぷんのり」が生まれた。

河田紗弥 17年12月17日放送

文房具のあれこれ 〜セロテープ〜

戦後、日本に駐留していたGHQは、

検閲した手紙の封かんにアメリカ製のセロハン粘着テープを使っていた。

しかし、輸入が遅れ、テープ不足が発生し、

GHQは、急遽、絆創膏などを製造していた会社に製造を打診した。

セロテープに、大きな可能性を感じた当時の社長、歌橋憲一は、

絆創膏製造の技術を応用し、

1948年には、セロハン粘着テープの試作品を納品した。

短期間で試作品をつくり上げた日本の技術力を

当時のアメリカは高く称賛したという。

GHQへの納入を続けるうちに、安定して生産ができるようになり、

1984年には「セロテープ」として市販を開始した。

しかし、当時の日本では、ものを貼るのに

粘着テープを使う習慣がなかったため、全く売れない。

そこで、セロテープの広告をボディに貼り付けた宣伝カーを全国に巡回させ、

使い道や特徴を直接伝えていった。

かわいい形をした宣伝カーが子どもたちの目を惹き、

商品の便利さに大人たちが目を留め、

瞬く間に、セロテープは普及していった。

河田紗弥 17年12月17日放送

文房具のあれこれ 〜修正液〜

1950年代のアメリカでは、

文書をタイプライターで打ち出すのが一般的であった。

そのため、タイプミスをする度に、打ち直しをしたり、修正をしたりと、

多くの時間をとられてしまっていた。

最後の一行でタイプミスをしてしまった場合、

修正できず、

もう一度、最初から打ち直す必要があった。

そのため、たった一つの資料を完成させるのに、

清書だけでも約1ヶ月かかることもあったという。

しかし、アメリカのベット・ネスミス・グラハムという女性に

あるひらめきが生まれた。

「紙と同じ色で塗りつぶしてしまえばいいのでは」と。

そこで、実際に間違えたところに、白い絵の具を塗って、

タイプを打ち直してみると、見事に成功した。

そして、この一年後の1951年に、

彼女によって、修正液は発明され、

翌年1952年には、日本にも輸入された。

河田紗弥 17年12月17日放送

文房具のあれこれ 〜チョーク〜

誰もが一度は手にしたことがあるであろう「チョーク」

これらが何でできているかを、ご存知だろうか。

チョークは、かつて海に浮かび暮らしていた「コッコリス」という

小さな丸い生き物の死骸が、海底に沈み、

何千年もかけ積み重なったものが材料となっている。

世界で初めて顕微鏡でチョークを観察した博物学者の

トーマス・ハクスリーは、こう語っている。

「何の変哲も無い1本のチョークを握り、その中にある微小な構造を

注意深く見つめてみると分かることがあります。

それは、南イングランドの平野がかつては今の状態とは異なり、

浅い海の下にあったこと。

そして、小さな生き物たち、

まさに今あなたの手の中にあるもので溢れていたということです。」

そして彼は続けた。

「近年になって、大地が上昇し、海水は蒸発しました。

そして今あなたの目の前にあるチョークは、今となっては姿を消した

化石化された古代世界の証拠なのです」と。

河田紗弥 17年12月17日放送

文房具のあれこれ 〜カッターナイフ〜

「紙が切れやすく、長持ちするナイフが欲しい」

一人の男の悩みが、ある文房具の発明のきっかけとなった。

オルファ株式会社の創業者である岡田良男は、

昭和30年代に印刷会社で働いていた。

その作業中に、刃が古くなると、なかなか紙が切れにくくなり、

非常に不便であることを悩んでいた。

そこで、刃先をポキポキと折ることで、

最後まで切れ味を持続させる方式を考案する。

昔の紙職人がガラスの破片で紙を切っていたこと、

そして進駐軍にもらった板チョコのパキパキとした割れやすさ、

これらを組み合わせて、昭和31年に折る刃先カッターの試作品が完成した。

しかし、当時このアイディアを採用してくれる会社は全くなく、

岡田は自ら会社を興し、販売を開始した。

そしてカッターナイフは、国内で徐々に評判を高めていき、

次第に海外にも広まっていった。

河田紗弥 17年12月17日放送

yto

文房具のあれこれ 〜ダブルクリップ〜

紙を束ねたり、挟んだり…。

こういった行為は、紙の歴史とは切っても切れない動作である。

当時は、仕方なく紙に穴をあけ、針や紐などで束ねていた。

どうにかして、紙に穴をあけることなく、

紙を束ねることはできないだろうか。

そうして、アメリカ人のルイス=エドイン=バルツレーによって発明されたのが、

ダブルクリップだ。

ダブルクリップは、テコの力を利用してレバーでクリップが開くようになっている。

クリップの持ち手を折りたたんで横から見るとWの形に見えることから、

この名前がつけられた。

また、持ち手のレバーがぶらぶらしないように、

レバーが外に開くようなバネとして作用している。

そして、ルイスのもう一つの工夫は、クリップ部分に文字が記入できるようにすることで、

インデックスとしての利用も可能にしているのだ。

1910年に特許が出願され、当時からほぼカタチを変えずに、

現在も便利な文房具として、多くの人に愛用されている。