熊埜御堂由香 17年5月28日放送

ダンスのはなし 20歳のコンドルズ

男たちが学ランを着て、ロックを大音量で流しながら踊る

ダンス集団「コンドルズ」。

その独特のスタイルは、ニューヨークタイムズでも絶賛され、

国内外で公演を続けている。

なぜ、コンテンポラリーダンスというだけで難しいとかわからないとか

言われてしまうんだろう。

主催の近藤良平は、ずっと疑問に思い続けてきた。

そんな近藤がコンテンポラリーダンスで成し遂げたいことは?

と問われてこう答えた。

目指すは、楽しい悪ふざけ。

今年、20周年を迎えるコンドルズ。

永遠の少年たちは、すべての枠を飛び越えて踊り続ける。

茂木彩海 17年5月28日放送

ダンスのはなし 土方巽のことば

日本独自のダンスに、暗黒舞踏というジャンルがある。

確立させたのは土方巽だと言われているが、

彼はこんな言葉も残している。

自分の肉体の中の井戸の水を一度飲んでみたらどうだろうか。

ところが、みんな外側へ外側へと自分を解消してしまうのですね。

天を目指すバレエとは真逆に、

座り込み、床に転がり、身体全体で表現される土方の舞踏。

身体の奥底から絞り出されたその動きは、

土方の生き方そのものを表している。

厚焼玉子 17年5月27日放送

western4uk

風と舟 ファルーカ

ナイル川の風は下流から上流に吹く。

この風を利用して川を遡る舟があった。

ファルーカという三角帆の舟だ。

川と風と舟のおかげで

ナイルは古代から海のシルクロードの重要なルートになっていた。

ワインもオリーブ油も、宝石もスパイスもファルーカで運ばれた。

ナイルの水とファルーカはエジプトの古代文明を支えた。

それにしても、ナイルの水はどこから来るのだろう。

紀元1世紀、ギリシアの船乗りディオゲネスが

ナイルの源流をさがして旅をした。

それから2000年余り、ナイルの源流さがしはまだつづいている。

三角帆の舟ファルーカは

いまではのんびり観光客を乗せているようだ。

厚焼玉子 17年5月27日放送

風と舟 ダウ

インド洋にはヒッパロスの風という季節風が吹く。

この風を帆に受けて走るアラブの船があった。

ダウと呼ばれる三角帆の船だった。

ダウは船乗りシンドバッドの船だ。

インド、ペルシャ、アラビア、東アフリカ…

一度船に乗ると何年も帰れない冒険に

何度も出かけていくシンドバッドの物語を読むと

当時のアラブの商人たちの

交易に賭ける意気込みがうかがえる。

シンドバッドの物語に登場する国王

ハールーン・アッ・ラシードの時代、

バクダッドには世界中の富が集まり

イスラム文化が花開いていた。

厚焼玉子 17年5月27日放送

風と舟 ジャンク

ジャンクは中国の船。

三本マストに四角い帆を張り、

その帆を竹で補強している構造だ。

はじめは沿岸を走る小さな船だったようだが、

10世紀を超えると「宝船(ほうせん)」と呼ばれる

大型船に発展した。

その大型船62隻の大船団を組み

季節風を受けて東へ船出したのが

中国の明の時代の皇帝に仕える鄭和(ていわ)だった。

鄭和の船団は4度めの航海でインド洋の西に達し、

5度めにはついにアフリカのケニヤに足を伸ばして

シマウマやキリンを持ち帰っている。

鄭和の宝船は、明の記録によると

全長137メートル、9本マスト。

当時としては世界最大の大型船だった。

厚焼玉子 17年5月27日放送

風と舟 冒険好きなキャラベル船

15世紀の海洋王国スペインとポルトガルで愛された船、

キャラベル船。

その三角帆は風を自由につかんで小まわりがきき、

浅瀬でも座礁することなく素早く動けたので

未知の世界へ乗り出す探検家に人気だった。

1492年、大西洋に乗り出したコロンブスは

最初はサンタマリア号に乗船していたが、

鈍重なキャラック船のサンタマリア号は

お付きのキャラベル船に置いて行かれることがしばしばあって

コロンブスの不興をかっていたらしい。

やがてサンタマリア号はカリブ海のイスパニョーラ島で座礁。

コロンブスは喜んでキャラベル船のニーニョ号に乗り換え、

ニーニョ号でヨーロッパに帰還した。

厚焼玉子 17年5月27日放送

風と舟 ドレイクとガレオン船

マゼランが世界一周の航海の途中で亡くなっておよそ50年後、

キャプテンドレイクのガレオン船ゴールデンハインド号が

イングランドのプリマスから出港した。

ゴールデンハインド号は300トン。

吃水の浅いスマートな船で安定性に欠けるものの

風を受けて走る速度は速かった。

ドレイクとゴールデンハインド号は

大西洋からマゼラン海峡を抜けて太平洋に進出。

スペインの船や植民地を襲っては財宝を略奪しながら

航海をつづけた。

東南アジアではちゃっかりとスパイスも仕入れ、

アフリカの喜望峰をまわって

生きて世界一周を果たした最初の人になった。

世界一周の味方は地球規模で吹くふたつの風、

貿易風と偏西風だった。

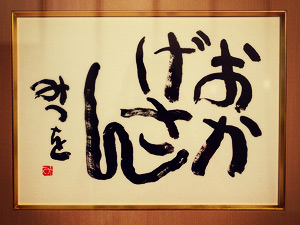

四宮拓真 17年5月21日放送

Joe Shlabotnik

相田みつを トイレ

「にんげんだもの」などの作品で知られる書家・詩人、相田みつを。

彼の作品には、なぜか、トイレでよく出会う。

飲食店のトイレの壁にかけられた日めくりカレンダーを

見たことがある人は多いのではないだろうか。

実は、彼の作品が初めて飾られたのも、喫茶店のトイレだった。

周囲の人々は「いくらなんでもトイレは屈辱的だ」と眉を顰め、

店の主人に、作品を外してもらうよう主張した。

しかし、みつをは、毅然としてこう言った。

トイレは禅僧のように自分の内面と向き合える修行の場所。

わたしの字は、そんな場所にこそふさわしい。

トイレこそ、自分の書が最も輝ける場。

そんな思いで書かれたからこそ、

トイレで出会う彼の作品は、妙に気になるのだ。

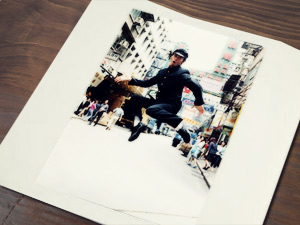

四宮拓真 17年5月21日放送

ひでわく

相田みつを 切り抜き

「にんげんだもの」などで知られる書家・詩人、相田みつを。

彼の作品は、カレンダーや色紙など手頃なサイズで出会うことが多いが、

実は、原本はとても大きい。

フレームがあると萎縮してしまうと言って、

いつも額縁の倍以上の大きさの紙に書き、

それを丁寧に切り抜いていたのだ。

その切り抜き作業に、みつをはものすごくこだわった。

定規を使って、ミリ単位の余白の調整を繰り返す。

納得がいってからようやく額縁に入れる。

ひとつの作品に、切り抜きだけで2日間費やすこともあったという。

周囲の人々は驚いたが、

みつをは「余白も含めて作品である」と譲らなかった。

見えない部分への、尋常ならざるこだわり。

みつをは、こう話している。

なかなか工夫をこらしているなあ、なんてことが

見る人にわかってしまうようでは、本物の書とはいえない。

子どもが書いたような字だが、読んだら感動した、というほうがいい。

と。

四宮拓真 17年5月21日放送

相田みつを デザイナー

「にんげんだもの」などの作品で知られる書家・詩人、相田みつを。

半紙に書きつけた独特の書体の詩が有名だが、

実は、グラフィックデザインも数多く手がけていたことは

あまり知られていない。

家族を養うために仕事を得る必要があったみつをは、

地元・足利市の和菓子店の包装紙などをデザインしていた。

「ロウケツ染め」という染物の技法を使った、

みつをらしく繊細で風変わりなデザインである。

当時としては、だいぶ斬新だったのではないだろうか。

みつをの仕事は評判を呼び、やがてデザインだけでなく

ネーミングやお菓子づくりそのものにまで関わったこともあったそうだ。

「デザイン」などという言葉がまだなかった地方都市で、

今でいうデザイナーと、コピーライターと、クリエイティブディレクターを

兼ねたような仕事をしていたことになる。

そんななか、どの仕事でも忘れずに必ずやっていたことがあった。

それは、「しおり」づくりである。

毎回、商品への思いを書でしたためた「しおり」をつくり、

商品に添えていた。

それの一部は、いまでも使われている。

どんなときでも、みつをの仕事には言葉が中心にあったのだ。