川野康之 17年4月22日放送

数楽者

百人一首の日その4 河原左大臣源融

歌びと、河原左大臣源融。

栄華を極めたハングリー貴族。

源融は家柄が良く才能があり、おまけに人よりも野心が強かった。

出世の道を登り詰め、権勢をほしいままにした。

京の六条に豪邸を建て陸奥の国の風物を再現したテーマパークまで造った。

その融が老いてから若い娘に恋をした。

一目惚れである。

心が乱れて、どうしていいかわからぬ。

歌を書いた。

陸奥のしのぶもぢずり 誰ゆゑに 乱れそめにし 我ならなくに

この私をこんな風にきりきり舞いさせるなんて誰のせい。

みんなあなたのせいだよ。

そんな恋の歌もある。

藤原定家が選んだ100人とその歌、百人一首。

川野康之 17年4月22日放送

ひでわく

百人一首の日その5 左京太夫道雅

歌びと、左京太夫道雅。

没落貴族の家に生まれた青年歌人。

道雅は恋人と会うことを禁じられた

お相手は内親王という高い身分のかた。

こちらは没落貴族の息子。

世間に認められるはずがない恋だった。

道雅は恋人にひそかに文を送った。

そこにはこんな歌が綴られてあった。

今はただ思ひたえなむとばかりを 人づてならでいふよしもがな

ぼくはこの恋をあきらめよう。

ただそれだけはせめて人づてではなくあなたに伝えたかった。

彼らの恋を、百人一首が今に伝えている。

藤原定家が選んだ100人とその歌、百人一首。

奥村広乃 17年4月16日放送

物理学者の少年時代

今日はクラーク博士が

「ボーイズ ビー アンビシャス」

の言葉を残した日。

その少年は、子どものころ勉強が大嫌いだった。

4歳になっても、話すことが苦手だった。

学校では、空想ばかりしている問題児だと思われていた。

だが彼は、後に相対性理論を発表する。

そう。

その少年の名前は、アルベルト・アインシュタイン。

天才物理学者だ。

彼の有名な言葉にこんなものがある。

「天才とは努力する

凡才のことである。」

常識にとらわれず、考え続けた人が

ひとつ飛び出た存在になる。

過去の知識は、検索でなんでも手に入る時代。

未来を作る人は、考える努力を続けられる人なのだろう。

奥村広乃 17年4月16日放送

作曲家の少年時代

今日はクラーク博士が

「ボーイズ ビー アンビシャス」

の言葉を残した日。

天才作曲家、モーツアルト。

生涯で600にものぼる数の楽曲を作成したと言われる。

彼の天才っぷりは、子どもの頃から発揮されていた。

3歳で音楽をはじめ、

4歳でチェンバロを弾きこなし、

5歳ではじめての作曲。

6歳の頃、当時7歳であったマリーアントワネットに

プロポーズをしたという逸話も残されている。

長調の明るい曲を多く生み出したモーツアルト。

彼はこんな言葉を残している。

「夢があるから、人生は輝く。」

すべての夢が叶う、なんて夢のようなことはない。

けれど人は、夢を持った方が人生は彩りに満ちるのかもしれない。

澁江俊一 17年4月16日放送

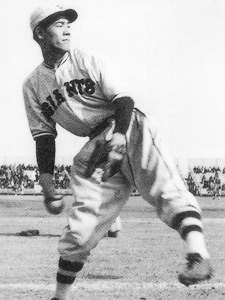

野球への弾圧

今日はクラーク博士が

「ボーイズ ビー アンビシャス」

の言葉を残した日。

日本プロ野球黎明期の

伝説のエース沢村栄治。

150キロ後半と推定される豪速球に

アメリカの強打者ベーブ・ルースも舌を巻いた。

プロ野球が始まった1936年、

巨人軍を優勝に導き、

翌年は史上初のMVPを獲得。

2年続けてノーヒットノーランを達成する、

まさに大スターだった。

だが次の年、沢村は戦場にいた。

投げていたのはボールよりはるかに重い手榴弾。

今22歳の大谷翔平投手と、ほぼ同じ年齢だった。

プロを辞めた沢村は、

さらに二度も戦地に招集され、27歳で戦死。

野球は敵国アメリカの文化だと

軍部に弾圧されていた時代。

日本のエースの大志は、

運命に握りつぶされたのだ。

澁江俊一 17年4月16日放送

現実を見る力

今日はクラーク博士が

「ボーイズ ビー アンビシャス」

の言葉を残した日。

映画監督、黒澤明は

幼い頃、兄に連れ出されて

関東大震災の焼け野原を見に行った。

おびただしい遺体の数。

思わず目をそむけ、怯える弟に、

「よく見るんだ、明」と兄は言った。

「怖いものに眼をつぶるから怖いんだ。

よく見れば、怖いものなんかあるものか」

のちに世界を驚かせる映画を

次々と撮ることになる明少年。

彼に大志を抱かせたのは、

現実の中の真実を見つめろ、という

兄の哲学だったのだ。

澁江俊一 17年4月16日放送

太陽だけが友達

今日はクラーク博士が

「ボーイズ ビー アンビシャス」

の言葉を残した日。

芸術家岡本太郎は

数奇な少年時代を過ごした。

一斉を風靡した漫画家である父一平と

小説家・歌人である母かの子との間に

太郎は生まれた。

家庭を顧みることのない父と、

子どもを育てようとせず

愛人を家に住まわせていた母。

家にも学校にも居場所のなかった

小学1年生の太郎の話し相手は

青空に毎日顔を出す「太陽」だけだった。

世界を照らす太陽の大きさと、

自らを燃やし、輝き続けるエネルギーは

どれほど勇気をくれたことだろう。

太郎少年に大志を抱かせた

熱く燃えさかる太陽は、

生涯に渡って芸術の重要なモチーフとなった。

松岡康 17年4月16日放送

喜劇王の少年時代

今日はクラーク博士が

「ボーイズ ビー アンビシャス」

の言葉を残した日。

見るものすべてを笑顔にする、喜劇王チャップリン。

彼の少年時代は笑顔とはかけ離れたものだった。

1歳のときに両親が離婚。

貧乏な舞台女優だった母親のもとで育てられ、貧しい生活を送る。

5歳のときには、舞台に立っていた母が喉をつぶしてしまう。

母親は二度と舞台に立つことができず、のちに精神に異常をきたし

施設に収容された。

貧しいチャップリンは子供ながらに職を転々とし、

時にはコソ泥まで働いたという。

チャップリンは言う。

無駄な一日。それは笑いのない日である。

つらい少年時代が作りあげた信念

それは人を笑顔にし続けることだった。

礒部建多 17年4月16日放送

天才的音楽家

今日はクラーク博士が

「ボーイズ ビー アンビシャス」

の言葉を残した日。

稀代の音楽家、ヨハン・セバスチャン・バッハ。

彼の才能は、幼い頃から光り輝いていた。

ヨハン少年が11歳の時のこと。

初めてオルガンに触れたのにも関わらず、彼は完璧に演奏してしまったのだ。

有名な音楽一家に生まれたが、

その家族全員からも一目置かれた存在だった。

音楽の先生であった兄は教育のために、

ヨハンにあえて楽譜を一切見せないようにした。

下手に他の音楽家の癖や影響を受けて、創造性を損なわせないためだ。

ヨハン少年は、誰よりも純粋に自分の音楽と向き合っていった。

そうして後に、「近代音楽の父」と呼ばれるまでに成功を収めることになる。

音楽の境地へと辿り着いたヨハンは、こう述べたと言う。

「音楽の究極的な目的は、神の栄光と魂の浄化に他ならない。」

松岡康 17年4月16日放送

建築家の少年時代

今日はクラーク博士が

「ボーイズ ビー アンビシャス」

の言葉を残した日。

水平に長く伸びる薄い屋根。

構造から独立した石の壁が自由に配置され、流動的な空間を作っている。

近代建築の最高傑作ともいわれるバルセロナパビリオン。

この作品を設計したのが

20世紀を代表する建築家ミース・ファン・デル・ローエだ。

1886年ミースは石工一家の息子として生まれ、

幼いころから父の傍らで仕事を手伝った。

当時、建築家になるには大学で建築学を学ぶことがあたりまえの時代。

そんな時代にあって、ミースは正規の建築教育を一切受けていなかった。

彼は「ものを作る」ということを、体で学んでいったのだった。

ミースは言う。

神は細部に宿る。

机の上で学ぶのではない。手で学ぶことで、得られる境地がそこにはあった。