大友美有紀 17年4月2日放送

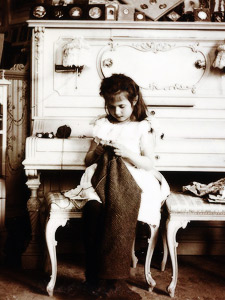

「プリンセスは大変」眠り姫

「王女は15歳になったら紡錘(つむ)に刺されて死ぬだろう」

眠り姫は誕生のとき、悪い魔女に呪いの言葉をかけられた。

良い魔女は、死ではなく眠りが訪れるように呪文を変えた。

中世ヨーロッパの農村部では、

未婚の女は糸紡ぎ部屋に集まり

世間話をしながら夜なべをした。

そこには若い男たちもやってくる。

飲食をともにして、踊り、唄い、

時にはセクシーな出来事もあった。

この「糸紡ぎ部屋のどんちゃん騒ぎ」は、

教会に禁止されるほどきわどい風習だった。

「糸紡ぎ」には艶っぽいイメージがあった。

グリム兄弟は子どもたちのために

原型の民話からきわどい話を取りはらい

「眠り姫」に仕上げた。

若さと純粋さへの憧れと

成長への希望を感じる物語となった。

大友美有紀 17年4月2日放送

「プリンセスは大変」ジョセフィーヌ

お前は2度結婚することとなる。

2度目の亭主は見栄えこそしないが、

途方も無い権力を握ってヨーロッパを征服するだろう。

お前も一緒に王妃なるが、栄華は長く続かない。

やがてすべてを失い、孤独の中でこの島のことを

懐かしく思いながら生涯を終えることになるだろう。

のちにナポレオンの妻となるジョセフィーヌが、

幼い頃、生まれ故郷のマルティニク島で、

占い師に言われた言葉。

予言かと思うほど、その生涯を言い当てている。

が、本当にそうだろうか。

この言葉を知らなければ、

晩年は孤独になると知らなければ、

別の生き方があったかもしれない。

大友美有紀 17年4月2日放送

「プリンセスは大変」マリア・ルイーズ

戦は他に任せよ。汝幸あるハプスブルクは婚姻せよ

ハプスブルク家の家訓。

神聖ローマ帝国を形成し、オーストリア帝国、

オーストリア=ハンガリー帝国をも支配し、

武力を用いずに640年に渡って君臨したヨーロッパの名門。

その繁栄の秘密は政略結婚だった。

ナポレオンの2番目の妻、

マリア・ルイーズもハプスブルク家の姫だった。

権力を手にした英雄ナポレオンは、

自分が神聖ローマ皇帝位を放棄させた政敵である、

ハプスブルク家から妻をめとることで箔をつけたいと考えた。

列強に王者の一員として認めさせるという目論見だった。

マリア・ルイーズは当時16歳、ナポレオンは41歳だった。

ナポレオンへの愛は芽生えない。

子はもうけたが政略結婚の花嫁という役割以上の愛情は持たなかった。

ナポレオンが没落し、エルバ島へ流されると、

ルイーズはあっさりと見捨てた。

何百年と続くハプスブルク家の姫はしたたかだった。

大友美有紀 17年4月2日放送

「プリンセスは大変」レオポルディーネ

果実は熟れています。まさに今が食べ頃です。

武力を持たず政略結婚で栄華を誇ったハプスブルク家。

マリア・ルイーズの妹、マリア・レオポルディーネは、

植民地ブラジルを統治していたポルトガルの皇太子、

ペドロに嫁いだ。海外にハプスブルグの勢力圏を

再建する役目もあった。

ペドロは、本国から搾取される立場を嫌い、

ブラジルを国家として独立させようとする。

聡明なレオポルディーネも独立運動を支援した。

ポルトガル議員団に面会し、機が熟していることを知り、

夫に暗号で手紙を書いていた。

そして1822年、ブラジルは独立する。

レオポルディーネは国母として民衆に愛された。

愛で家系をつないできたハプスブルク家の一員らしく。

大友美有紀 17年4月2日放送

「プリンセスは大変」チタ

1989年、97年の生涯をスイスで終えた女性がいた。

チタ・フォン・ブルボン=パルマ。

ハプスブルク最後の皇帝カール1世の妃だった。

フランス王家の血統ブルボン家と

パルマ公国の流れをくむ姫君だった。

とにかくまともな家柄の王女と

結婚するように

そう言われ続けたカール皇帝のもとに嫁いだチタ。

24歳で皇后となると、斜陽のハプスブルク帝国を立て直そうとした。

けれど夢かなわず、20年にわたって亡命生活を続けた。

ハプスブルク家最後の女王は、

いつか帝国が復活することを願っていた。

大友美有紀 17年4月2日放送

「プリンセスは大変」アナスタシア

1918年最後のロシア皇帝ニコライ2世は、

家族とともに処刑された。

皇帝、その妻、皇太子アレクセイ、長女オリガ、

次女タチアナ、3女マリーア、

そして4女アナスタシア。

全員が射殺されたと公式に発表された。

しかし、今なおアナスタシア生存説は根強く残る。

自分がアナスタシアだと固く信じる人物が名乗りをあげ、

その存在にインスパイアされた映画もある。

4女だったアナスタシアに関する記録は少ない。

元気が有り余っている

手のつけられないたずらっ子

名付け親であるオリガ大公女の記憶だ。

その生も死も秘密めいているからこそ、

プリンセスの謎は深まる。

現代にもおとぎ話は必要なのだろう。

佐藤延夫 17年4月1日放送

名もなき人たち 名無しの権兵衛

その男、いつ生まれたかはわからないが、

かなりの有名人である。

実は、夏目漱石の「我輩は猫である」にも登場している。

彼の名は、名無しの権兵衛。

名前はあるのに、なぜか名無しの権兵衛と呼ばれる男だ。

ひとつわかっているのは、

その昔、地方出身者に多い平凡な名前だった、ということ。

それが悪かったのか、江戸時代の遊郭には、

たくさんの名無しの権兵衛がいた。

政府の目を逃れるため、遊女に男性の名前をデタラメにつけたからだ。

ちなみにこの男、英語の国では、John Doeと名乗るらしい。

今日は4月1日。名無しの花子がお伝えしました。

佐藤延夫 17年4月1日放送

名もなき人たち 与次郎兵衞

与次郎兵衞。別名、弥次郎兵衛とも言う。

もともとは京都で、人形を見せて歩く人のことを

与次郎兵衞といったそうだ。

人形とは、指先にちょこんとのせると、

重りでバランスを取る、あれのことである。

いつの間にか、人形の名前として市民権を得るようになった。

小林一茶に、こんな句がある。

蝶々や 菜の葉にとまる 与次郎兵衞

ところで、なぜ与次郎兵衞が、弥次郎兵衛になったのか。

それは、東海道中膝栗毛の登場人物、弥次さんが影響している、

とも言われる。

今日は4月1日。名無しの花子がお伝えしました。

佐藤延夫 17年4月1日放送

名もなき人たち 与太郎

江戸落語でおなじみの人物、といえば与太郎である。

どことなく のんびりした性格で、

親孝行の息子であったり、大工であったり、

さまざまな役を演じ分けている。

与太郎のすごいところは、

活躍の場が落語の世界だけではなかったことにある。

島崎藤村の小説「破壊」には、与太が登場する。

残念ながら、愚か者のたとえとして。

落語ではない与太郎は、

嘘つき、でまかせ、いい加減、など

あまり素行の良い人物とは言えないようだ。

今日は4月1日。名無しの花子がお伝えしました。

佐藤延夫 17年4月1日放送

P199

名もなき人たち 坂東太郎

関東平野を流れる利根川の別名として

多くの人に知られている名前が、

坂東太郎だ。

坂東とは、関東地方のこと。

その地域を流れる一番大きな川で、

長男を意味する太郎という名前がつき、

坂東太郎と呼ばれるようになった。

ちなみに、四国二郎は吉野川、

筑紫三郎は筑後川。

信濃川も石狩川もランクインしていないところが、

いかにも江戸時代らしい。

今日は4月1日。名無しの花子がお伝えしました。