澁江俊一 17年3月12日放送

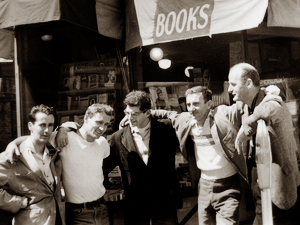

ケルアックと仲間たち

今日は小説家、

ジャック・ケルアックの誕生日。

1957年に出版された

「On the road」の大成功で

時の人となったケルアックのまわりには

「裸のランチ」の作家バロウズや

詩人のギンズバーグなど

切っても切れない仲間がいた。

ときに驚き、ときに笑い、ときに憤る。

友と語り合いながら

あてもない旅を繰り返す。

彼らは自らを

ビート・ジェネレーションと名乗った。

一人ではできないことも、

仲間とならできる。

友情を超えた魂のつながりこそ、

当時の若者たちを動かしたビート世代の

いちばんのメッセージかもしれない。

澁江俊一 17年3月12日放送

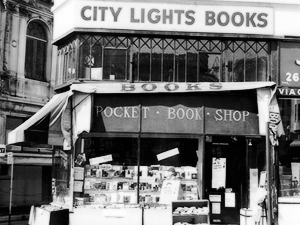

本屋の意地

今日は小説家、

ジャック・ケルアックの誕生日。

ケルアックとも深い親交があった

詩人アレン・ギンズバーグ。

彼の詩集「Howl」は1956年秋、

サンフランシスコの小さな本屋

「シティライツ ブックストア」によって出版された。

出版したのは詩人であり

本屋の店主だったローレンス・ファーリンゲティ。

「Howl」はわいせつ文書として

警察に押収されるが、

仲間たちの支援のもと裁判で勝利する。

それが話題になり、

ギンズバーグの詩は一気に

アメリカ中の若者たちに読まれるようになった。

ビートニクの扉を開いた小さな本屋は

サンフランシスコの街なかで

今日も本の虫たちを待っている。

田中真輝 17年3月12日放送

絶望という力

今日は、ヒッピーの父、ジャック・ケルアックの誕生日。

ヒッピー運動とともに反戦のシンボルとして

世界中に広まった、ピースマーク。

これをデザインしたイギリス人アーティスト、

ジェラード・ホルトムは、ピースマークが

表すものについて、こう語っている。

それは、ゴヤの描いた銃殺される直前の農民の姿。

腕を下ろし、手のひらを外側に向けている。

わたしが描いたのは、絶望する人間の姿であり、

わたし自身の姿でもあるのだ。

平和を象徴するマークは、実は絶望の象徴でもある。

浮ついた理想ではなく、悲しみと怒りに彩られた

デザインだからこそ、強い力を持ち得たのかもしれない。

田中真輝 17年3月12日放送

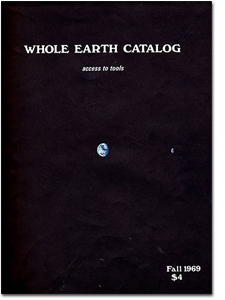

ヒッピーのおかげ

今日は、ヒッピーの父、ジャック・ケルアックの誕生日。

ヒッピーコミューンを支えるために生まれた

伝説的な雑誌、「ホール・アース・カタログ」。

この雑誌を創刊したスチュアート・ブランドは

「すべてはヒッピーのおかげ」というエッセイで

こう語っている。

カウンターカルチャーが中央の権威に対して持つ軽蔑が、

リーダーのいないインターネットばかりか、すべての

パーソナル・コンピューター革命の哲学的基礎となった。

そして、この雑誌が廃刊するときに、裏表紙を

飾った言葉こそ、“Stay hungry, Stay foolish”

スティーブ・ジョブズがその言葉を引用したという

事実は、あまりに多くを物語っている。

田中真輝 17年3月12日放送

Winston J.Vargas

魂の歌声

今日は、ヒッピーの父、ジャック・ケルアックの誕生日。

彼がヒッピーの父なら、

ヒッピーの母とも呼ぶべき人物は、

ジャニス・ジョプリンかもしれない。

ボヘミアンファッションに身を包み、全身全霊で

愛と孤独を歌った女性シンガー、ジャニス・ジョプリンは

ヒッピー世代のアイコンとして、27年という短い人生を

駆け抜けた。

彼女は言う。

あなたは、あなたが妥協したものになる。

そして、妥協せず、戦い続ければ最後には

なりたいものになれる、と。

彼女の戦い続けた魂は、歌声となって、

今も、わたしたちに問いかける。

あなたは妥協せずに戦い続けているか、と。

河田紗弥 17年3月11日放送

豊臣秀吉 出世食

農民出身でありながら、織田信長の跡を継ぎ、

天下統一を果たした戦国武将・豊臣秀吉。

彼は家臣からはもちろん、他藩の武将からも人気があった。

その人気の秘密は、頭の回転の速さはさることながら、

彼の明るくポジティブな、その性格にあったのではないかと言われている。

そんな豊臣秀吉が愛した味噌がある。

みそに、小さく砕いたピーナッツ、ショウガ、酒、粉末の黒砂糖を少々入れ、

フライパンにゴマ油を敷き、とろ火で、じっくりと練り上げる。

疲労回復の効果があるレシチンや身体を丈夫にしてくれるカルシウムが

たっぷり含まれたこの味噌は

前向きで元気な秀吉を支えた「出世みそ」と言えるだろう。

そんな彼は、よく家臣にこう諭したという。

「何事もつくづくと思い出すべきではない。」と。

河田紗弥 17年3月11日放送

Lovelove2000

菅原道真 健脳食

右大臣にまでのし上がり、平安朝きっての秀才、

そして今でも学問の神様として知られている菅原道真。

学問を究めるエリート揃いの養成学校に最年少で合格したり、

約230年間で合格者はたったの65人といわれる難関試験に合格したり。

彼は、「神童」と称されるのも納得の賢さであった。

そんな彼は、

黒ゴマ、もみのり、かつお節、昆布、きな粉の5種類を混ぜたものを

よくご飯にかけて食べていたという。

黒ゴマは、自律神経を活発にし、

頭脳の働きを助けるガンマーオリザノールを、

とろろ昆布は、

神経伝達物質を合成する際に必要なビタミンや亜鉛を多く含んでいる。

菅原道真が好んだのは、

脳の働きを活性化させる栄養素を気軽に摂取することができる

まさに、「脳活性化ふりかけ」なのだ。

河田紗弥 17年3月11日放送

樋口一葉 恋の食

戦後はじめて紙幣の肖像になった女性で

「たけくらべ」や「十三夜」などの作品で知られる樋口一葉。

小説を書き始めたばかりの頃、

指導係として紹介された小説家の半井桃水に

彼女は恋心を抱いた。

出会って1年後のある冬の日。

みぞれまじりの雨が降るのも構わず、

彼女は、指導を受けに行くために彼の家に向かった。

ところが、彼は寝ている様子。

結局、彼女は玄関先で約2時間近く彼の目覚めを待っていた。

桃水は、そんな彼女のために、汁粉をつくった。

「盆はあれど、奥に仕舞い込みて出すに遠し。箸もこれにて失礼ながら。」

と餅を焼いた箸を添えて出したという。

大きな鍋に小豆とざらめをたっぷりと入れて、沸騰させる。

一晩置いて、豆の芯まで甘さがぎゅっと浸透したそれに、

くず粉を回しいれて、とろっとさせる。

冷え切った彼女の身体を温めるために、くず粉を入れたのが、

桃水なりの気遣いであった。

河田紗弥 17年3月11日放送

小野小町 美容食

絶世の美女だったとして、数々の伝説を持つ平安時代の歌人、小野小町。

美容に対してのこだわりが強く、出される食事に対して、

非常に細かい注文をしたり、

自分が納得いかなかった食事は食べなかった。

そんな小野小町が好んで食べていたのが、鯉料理だ。

たんぱく質やコラーゲンなどをたっぷり含む鯉を、

身体を温める効果があるごぼうや蓮根などの根菜と一緒に

ことことと煮て、味噌をとく。

いくつになっても美しさに対する努力を絶やさなかった

小野小町が愛した鯉こくが出来上がる。

河田紗弥 17年3月11日放送

森鴎外 変わった食

「舞姫」や「雁」などの名作を遺した

明治の文豪、森鴎外。

細菌学を究めて以来、細菌の威力を恐れ、潔癖症になってしまい、

野菜や果物などの食べ物も、

加熱しないと食べることができなくなってしまっていた。

そんな彼の好物、それは饅頭茶漬け。

森鴎外の娘、森茉莉のエッセイ「貧乏サヴァラン」に、

父である森鴎外を描いたこんな一節がある。

「つめの白い清潔な手でそれを四つに割り、

その一つをご飯の上にのせ、煎茶をかけて食べるのである。」

あつあつの煎茶をかけるということは、

森鴎外にとっては、殺菌の意味があった。

しかし、その熱いお茶によって、饅頭の皮は溶けて、

あんこがごはんとよく絡み、淡い汁粉のような味なんだとか。

試してみては?