森由里佳 17年1月8日放送

decafinata

おとな Mr.Children 彩り

大人って、働くんでしょ。

働くって、つらいんでしょ。

そう思っている若者へ、聴いてほしい歌がある。

僕のした単純作業が この世界を回り回って

まだ出会ったこともない人の笑い声を作ってゆく

そんな些細な生き甲斐が 日常に彩りを加える

モノクロの僕の毎日に 少ないけど 赤 黄色 緑

(♪Mr.Children 「彩り」)

だから。

すべての働く大人の毎日は、カラフルなのだ。

森由里佳 17年1月8日放送

Moyan_Brenn

おとな Mr.Children HERO

成人式を迎える人たちに聞いてみたい。

大人になるって、どういう気分ですか?

成人式をとうに迎えた人たちにも聞いてみたい。

大人になってみて、どんな気分ですか?

Mr.Childrenは、こう歌っている。

(残酷に過ぎる時間の中で

きっと十分に僕も大人になったんだ)

悲しくはない 切なさはない

ただこうして繰り返されてきた事が

そうこうして繰り返していくことが

嬉しい 愛しい

(♪Mr.Children HERO)

過ぎ去った過去でもなく、

まだ見ぬ未来でもなく、

時の流れそのものをいとおしく思うのが、

大人というやつなのかもしれません。

蛭田瑞穂 17年1月8日放送

Norio.NAKAYAMA

おとな 山口瞳

毎年の成人式の日、

洋酒メーカーが出す広告で作家の山口瞳が

新成人に向けてメッセージを寄せるのが恒例になっていた。

二十歳の諸君!今日から酒が飲めるようになったと思ったら大間違いだ。

諸君は、今日から酒が飲むことについて勉強する資格を得ただけなのだ。

仮免許なのだ。

最初に陰気な酒飲みになるなと言っておく。

酒は心の憂さを払うなんて、とんでもない話だ。

悩みがあれば、自分で克服せよ。悲しき酒になるな。

次に、酒を飲むことは分を知ることだと思いなさい。

そうすれば、失敗がない。

第三に、酒のうえの約束を守れと言いたい。

諸君は、いつでも、試されているのだ。

ところで、かく言う私自身であるが、

実はいまだに、仮免許がとれないのだ。

諸君!この人生、大変なんだ。

サントリーオールド新聞広告「人生仮免許」より

蛭田瑞穂 17年1月8日放送

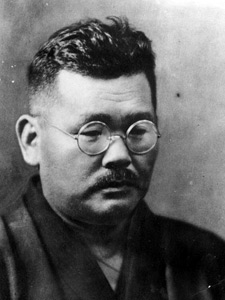

おとな 菊池寛

芥川賞、直木賞を設立し、多くの才能を発掘した作家、菊池寛。

菊池は小説家を目指す若者に向けてこんなメッセージを遺している。

僕は先ず、「二十五歳未満の者、小説を書くべからず」という規則を拵えたい。

十七、十八乃至二十歳で、小説を書いたって、しようがないと思う。(中略)

小説を書くということは、紙に向って、筆を動かすことではなく、

日常生活の中に、自分を見ることだ。(中略)

学生なら学校生活、(中略)会社員は会社の仕事、各々の生活をすればいい。(中略)

かくの如く、生活して行き、而して、人間として、生きて行くということ、

それが、すなわち、小説を書くための修業として第一だと思う。

菊池寛「小説家たらんとする青年に与う」より

厚焼玉子 17年1月7日放送

39kochi

七草その1 貝原好古

1月7日。七草の日。

七草は日本の田畑に生える野草だが

大根が「すずしろ」、はこべは「はこべら」など

みやびな名前が覚えにくい。

これを覚えやすい順番で読み上げると

芹、なづな、おぎょう、はこべら、ホトケノザ

すずな、すずしろ。

さらに五七五のリズムをつけ、

短歌として読むと、こうなる。

芹、なづな、おぎょう、はこべら、ホトケノザ

すずな、すずしろ、これぞ七草。

これは貝原好古が編纂した江戸時代の歳時記に

載っているそうだが、

なるほど、確かに覚えやすい。

厚焼玉子 17年1月7日放送

七草その2 宇多天皇

1月7日。七草の日。

いまでは漢字で七つの草と書くが

昔は七つの種類と書いて「ななくさ」だった。

そして、平安時代はキビや粟、胡麻や小豆など

もっぱら穀物が使われていた。

この七種粥を宮中に取り入れたのは

平安中期の帝、宇多天皇で、

これと同時に五月五日のチマキ、七月七日の素麺なども

宮中の行事食としてお定めになった。

7種類の穀物の七草粥。

年の初めの行事でお疲れの天皇を

おなぐさめしただろうか。

厚焼玉子 17年1月7日放送

Yakinik

七草その3 ナヅナ売り

1月7日。七草の日。

その1日前の1月6日、

江戸の町にはナヅナ売りの声が聞こえた。

ナヅナはぺんぺん草のことで、

そのへんに生えている野草を取って売るのだから

値段も安く、

ナヅナを売るのは老人や子供のアルバイトだった。

柳多留という江戸時代の川柳の本には

親切にもナヅナ売りの年齢を教えてくれる句が見える。

ナヅナ売り 六十以上 十五以下

厚焼玉子 17年1月7日放送

コーッターター

七草その4 大平与兵衛

1月7日。七草の日。

東京なら冬でも緑のハコベを摘むことができるが、

草はおろか地面さえ見えない雪国の七草は

何を食べるのだろう。

大平与兵衛という人の「農家年中行事」には

江戸時代の越後の国の七草が記されているが、

大根、ごぼう、人参、昆布、スルメ、里芋、こんにゃく…

雪の中で保存ができる根菜類を中心にした

いかにも雪国らしい七草だ。

いまでも雪の深い地方には

干し柿や黒豆、栗などを七草にするところもあると聞く。

芹やナヅナにこだわることなく

オリジナルな七草があってもいいのかもしれない。

厚焼玉子 17年1月7日放送

k_haruna

七草その5 将軍さま

1月7日。七草。

江戸時代は七草の節句が公式行事だったので

将軍さまも七草粥を召し上がった。

武家の七草粥は作るのにも作法があった。

台所の係は紋付に裃をつけて

七草の前の日の夕方、

おまじないの歌を歌いながら

まな板にのせた七草をトントン叩いた。

七草粥に使われるのは田畑に生える野草だが、

胃を丈夫にしたり肝臓の機能を回復させるなどの

効能を持っている。

将軍さまがいなくなっても

七草が公式な行事でなくなっても

七草粥は健康食として愛されている。

佐藤延夫 17年1月1日放送

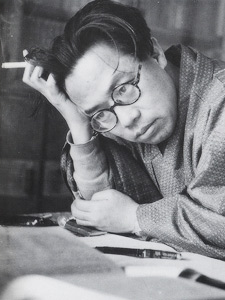

酉年の人 松本清張

毎日が当たり前のように過ぎていき、

時の流れに慣れ過ぎてしまう。

その淀んだ気持ちをまっさらにしてくれるのが、

お正月なのかもしれません。

ある小説家の言葉が、大切なことを教えてくれました。

人間には、先入観が

気づかぬうちに働きまして、

そんなことはわかりきったことだと

素通りすることがあります。

これが怖いのです。

この言葉を残した松本清張さんは、

1909年生まれ。酉年の人でした。

今年は、冷静に自分を見つめる1年にしよう。