小野麻利江 16年11月27日放送

angelocesare

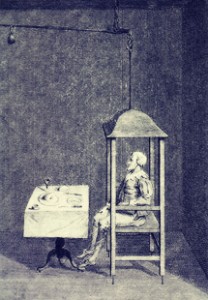

のりものの話 サントーリオ・サントーリオと体重計

現代人、とくに女性にとって

いちばん怖い「のりもの」。

もしかするとそれは、体重計かもしれないが、

中世イタリアの医師 サントーリオ・サントーリオは

一日中、体重計にのって生活をしたという。

食事から排泄まで。

大きなハカリ型の体重計の上ですべて行い、

結果、栄養分が身体の中で

代謝されていることを証明した。

「測るだけダイエット」が定着した現代だが、

サントーリオにあやかった「測りっぱなしダイエット」、

試した場合、効果のほどは如何ほどだろうか。

小野麻利江 16年11月27日放送

Pastel

のりものの話 松任谷由実と「かんらん車」

遊園地のランドマークとして

愛される乗り物、観覧車。

その反面、乗る人のいない観覧車は

物悲しさのメタファーとして

強い力を持っている。

中でも松任谷由実の「かんらん車」は、

失恋した主人公の気持ちを

人もまばらな遊園地の情景に託した名曲だ。

私だけ 冬空の旅人

地上に戻る頃 世界が止まる

別れの虚しささえ、美しく縁取る(ふちどる)。

観覧車の魅力は、奥深い。

三島邦彦 16年11月26日放送

angelocesare

ペンは動く 早川良一郎

大正生まれのサラリーマン、早川良一郎。

定年をきっかけに、

趣味であるパイプ煙草についてペンを執った。

煙のように悠々と生きた人だから書ける

味わい深い文章は、自費出版ながら、

その年の日本エッセイスト・クラブ賞を受賞する。

早川は言う。

友達とホビーがあり、餓死しないんだったら、

なんで人生憂えることがありますか

三島邦彦 16年11月26日放送

eblaser

ペンは動く 魚谷常吉

料理人、魚谷常吉。

昭和初期、軍国主義の風が吹く日本で、

家庭料理の本を書いた。

最初の本である『茶料理』では、

懐石料理を、

上流階級の食べ物ではなく、

素材の味を最大限に活かすという

料理の基本に忠実なあり方としてわかりやすく紹介した。

その後も、『酒の肴』『料理読本』など、

本を通じて日本の家庭料理の充実をはかった。

ペンというやつは、

なかなか包丁のごとく思うようには動かぬもの。

そう言いながらも魚谷は、

厳しい時代の中で黙々と本を書き、

日本の家庭にたしかな幸せをとどけてくれた。

中村直史 16年11月26日放送

Stijn Vogels

ペンは動く デイビッド・オグルビー

広告の父と呼ばれる、デイビッド・オグルビー。

彼は、すばらしい広告をつくった人とほめられるより、

「売れる広告をつくった人」になることだけを望んだ。

オグルビーの広告づくりはデータに基づいていた。

写真の選び方、文章の配置、文字数まで。

すべてデータに基づいていた。

たとえば、こんなデータ。

白地に黒の文字の方が、黒地に白の文字より読まれる。

オグルビーの広告において、

黒地に白で書かれた文字はない。

三國菜恵 16年11月26日放送

ペンは動く 羽田圭介

芥川賞作家、羽田圭介。

小説家デビューは17歳。

ある作家の登場に焦りを覚えたのがきっかけだった。

17歳の高校生・綿谷りさの新人賞受賞。

その衝撃に突き動かされ、

羽田は小説家になる練習を始めた。

文芸誌のバックナッバーをまとめ読みした。

テストの傾向と対策を練るかのように。

目指す為に、まず、学ぶことから始めた。

三島邦彦 16年11月26日放送

psycho.mato

ペンは動く 東村アキコ

人気漫画家、東村アキコ。

育児、オタク女子、地元で出会った面白い人。

さまざまな視点から漫画を描いてきた。

ある日ペンを動かす中でふと、

ある人のことを思いだした。

自分に「絵」を描くことを教えてくれた、アトリエの先生。

その先生にはもう会えない。

だからこそ、漫画の中に生き生きと描きだそうと思った。

「ウソを描くと紙のなかの先生に怒られるんじゃないか」

計算も、演出も排除して、ペンは進んだ。

漫画の中によみがえった先生の言葉に、

いま、沢山の人が心を揺さぶられている。

澁江俊一 16年11月20日放送

ajari

中川李枝子のやさしさ

今日は、世界子どもの日。

子どもはみんな問題児。

「ぐりとぐら」など、

長く愛される絵本を生み出し

保育園でたくさんの子どもを育てた

中川李枝子は、そう言い切る。

ほとんどの大人は、

自分は子どもの頃いい子だったと

言えないんだから、

自分の子も無理にいい子に

しようと思わなくていい。

問題こそ、かわいい。

そんな気持ちでもう一度、

子どもと向き合ってみませんか。

澁江俊一 16年11月20日放送

無口だったアインシュタイン

今日は、世界子どもの日。

20世紀最高の知性。

アインシュタイン。

彼は5歳になるくらいまで

ほとんど言葉を発しなかった。

世界を言葉という記号でなく

全体で把握しようとしていた

とも、言われている。

そんなアインシュタインを

自然界に誘ったのは

5歳の頃、父がくれた方位磁針。

子どもの成長が

まわりと同じでなくたって

心配しすぎることはない。

その子はその子なりに、

世界と向き合おうとしているのだから。

澁江俊一 16年11月20日放送

岡本太郎と子どもの絵

今日は、世界子どもの日。

幼稚園や小学校1,2年生の子どもが

よくお日さまの絵を描きます。

いったい丸にチョン、チョン、チョンと

毛をはやしたようなもののどこに、

太陽の実感があるのでしょうか。

1950年代に

子どもの芸術教育の主流だった

うまい絵を褒め称えることを

真っ向から否定した岡本太郎。

うまくなくても、

きれいでなくても、

どんどん描けばいい。

太陽らしいものじゃなく

自分が感じた太陽そのものを描く。

感情をまっすぐ絵にあらわす。

それこそが芸術なのだ。