藤本宗将 16年11月12日放送

広岡浅子と洋服

女性実業家の先駆けであり、

女子教育の発展にも尽力した広岡浅子。

新しいことをどんどん取り入れる合理的な彼女らしく

洋服をとても好んだといい、

現存する写真のほとんどは洋服姿で撮影されている。

ただ、「西洋のものはすべて正しい」

と言わんばかりの浅子に対して、

当時の大阪毎日新聞は

こんな皮肉たっぷりのコラムを載せている。

浅子女史は洋服が好きだ。

生まれ落ちるとき洋服を着ていなかったのが

残念に思われるほど、洋服が好きだ。

村山覚 16年11月12日放送

小篠綾子と洋服

大阪・岸和田の呉服屋の長女として育った

小篠綾子は洋服が大好きだった。

ふとんの裏地を縫い合わせて自分のワンピースをつくった。

女学校をサボっては、町で唯一ミシンのある店に通いつめた。

そのことは父の耳にも入る。

呉服屋からしてみれば、洋服屋は商売仇。

「許して」「あかん!」「許して」「あかん!」

父の反対を押し切り、

ミシンや裁断の勉強をするために学校を中退。15歳だった。

およそ20年後。着心地がよくおしゃれな洋服が評判になった

コシノ洋装店に、ある注文が届く。自分が中退した母校から、

制服をつくってほしいという依頼だった。

洋服は時代とともに変わり続けるが、

ぴかぴかの服を着る喜びは、今も昔も変わらない。

村山覚 16年11月12日放送

福沢諭吉と洋服

今から144年前。福沢諭吉は大学内に

衣服仕立局という洋服屋をつくった。

当時、洋服は半年分の学費に相当する超高級品。

西洋を学ぶ若者たちのために

国産・低価格の服を仕立てて販売した。

洋服の便利なるは今更いうに及ばず。

一万円札の肖像で和服のイメージが強い福沢先生。

学問だけじゃなく洋服もすゝめていたんですね。

大友美有紀 16年11月6日放送

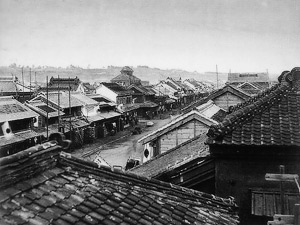

「日本の灯台の父/R・H・ブラントン」明治元年

リチャード・ヘンリー・ブラントン、

日本の灯台の父と呼ばれるイギリス人。

1868年、明治元年に来日。

日本は新政府が発足したばかりで、紛争が絶えなかった。

日本に在留する最初の外国人土木技師だった私は、

来日間もなく各方面から援助を求められる立場にあった。

彼は灯台技師として日本に赴任したにもかかわらず、

日本政府は横浜・東京間と大阪・京都間の

電信線架設を命じられた。

灯台を建てる前に

東洋で最初の電信線の架設者となってしまった。

大友美有紀 16年11月6日放送

Angaurits

「日本の灯台の父/R・H・ブラントン」尻屋崎灯台

青森県下北郡にある尻屋埼灯台は、東北最古のレンガ造り洋式灯台だ。

日本の灯台の父、ブラントンが明治9年に築造。

今年10月20日に点灯140周年を迎える。

青森では記念式典が行われた。

150周年に向け、小学生の作文をタイムカプセルに入れ

灯台に保管した。

灯台の歴史を支えた先人たちの苦労をしのびながら、

子どもたちとともに未来に向かっていきたい。

イギリス人が建設した灯台は、

海の安全と未来を照らしている。

大友美有紀 16年11月6日放送

E-190

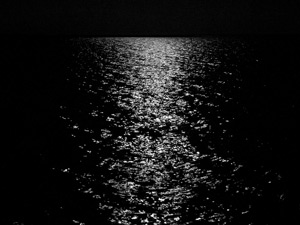

「日本の灯台の父/R・H・ブラントン」神子元島(みこもとじま)灯台

イギリス人灯台技師・ブラントンが

明治元年に来日して最初に建てた灯台が、

下田港沖の神子元島にある。

我が国に現存する最古の現役石造灯台だ。

四カ国通商条約で建設を求められていた灯台だった。

下田の沖、7マイルに孤立した岩山がある。

岩山の頂上は海面上80フィートで、

南方から横浜に向かう船舶はみなこの岩山を通過する。

この岩山に灯台を建てることは最も重要なことであり、

また私が手がけた灯台建設のうち最も困難なものの

ひとつだった。

当初、調査のために上陸しようとしたが、強風と荒波で果たせなかった。

海が凪ぐのを数日間待ったという。完成までに3年がかかった。

そもそもは、西洋の貿易船のための灯台だった。

今では国籍を問わず船の安全を見守っている。

大友美有紀 16年11月6日放送

ReoRockville

「日本の灯台の父/R・H・ブラントン」佐多岬灯台

九州最南端の佐多岬。

明治初期、四カ国通商条約で灯台建設が求められていた。

しかし岬に用地がない。

日本の灯台の父・ブラントンは、

岬の前の2つの島を候補地にした。

本島には灯台保守員のための住居を、外側の小島には灯台を建てた。

急な潮流と波があるため、

住居と灯台間の交通は難渋であった。

そのためワイヤーロープを張り渡し、籠を吊って、

資材と人員の運搬を行った。

日本人灯台員は怖がって数年で、ゴンドラを使うのをやめてしまう。

使い続けていたら、日本最古のロープウェイになったかもしれない。

大友美有紀 16年11月6日放送

「日本の灯台の父/R・H・ブラントン」灯台補給船

明治元年に来日したイギリスの灯台技師・ブラントンは、

灯台の設計・建築のほか日本に灯台管理の業務を伝える任務もあった。

日本に多数の灯台が建築されると、補給船の運行も開始する。

各灯台を巡回し点検と物資の運搬を行う船だ。

当時の日本には内陸の交通が完備しておらず、

補給船も一艘しかなく、各灯台には一年分の物資が必要だと考えた。

しかし日本の灯台頭(とうだいのかみ)

佐野常民(つねたみ)は半年分でいいと言う。

大量の物資が手元にあれば灯台保守員は

それを浪費する誘惑にかられることだろうというのであった。

しかし私は毎月の消費量の報告を提出させれば防げることであり

その抗議は子どもじみたものに思えた。

ブラントンは日本人が気がつく前に1年分の物資を船に積み込ませた。

後日、佐野は自分の無知からブラントンの仕事を遅らせたことを大いに詫びた。

ブラントンは佐野の精神を高貴であると誉め称えている。

大友美有紀 16年11月6日放送

「日本の灯台の父/R・H・ブラントン」修技校

灯台建設のために日本に赴任した、イギリス人灯台技師

ブラントンは、横浜の街づくりも命じられた。

日本に正確な測量法はなく、ブラントンはイギリスから

測量や地図づくりに必要な機器を取り寄せ、

日本の青年たちに教えていた。

私は日本人に、陸地測量の完遂を試みたり望んだりするなら、

少なくとも数学の基礎知識の習得が必要なことを説いた。

その陳情を受け、横浜に修技校という学校が開設された。

多くの意欲ある武士階級の若者が学んだ。

明治7年、のちの東大工学部となる工学校に併合された。

灯台の父は、東京大学へとつながる教育にも携わっていたのだ。

大友美有紀 16年11月6日放送

「日本の灯台の父/R・H・ブラントン」灯台設置場所条件

イギリス人灯台技師・ブラントンは、

明治元年日本に到着すると、灯台設置予定地を視察して回った。

そして、内海のいたるところに灯台を建て

暗夜でも安全に海峡を通れるようにすることに疑問を持った。

適当な箇所に灯台を設けて、その導きによって

ある程度の海域の航行を可能にすれば、

船は安全な錨泊地(びょうはくち)まで航海し、

そこで夜明けを待つことになれば、

数少ない灯台でも事が足りるのである。

ブラントンは、灯台を建てるために日本に呼ばれてきた。

しかし彼は、言われたままに灯台を建設したのではなく、

効率と安全と運用までを考え、灯台設置に当たった。

ブラントンが日本の灯台の父と言われる所以かもしれない。