大友美有紀 16年11月6日放送

「日本の灯台の父/R・H・ブラントン」伊藤博文

明治初期、日本の近代化のために多くの外国人が日本へやってきた。

彼らは「お雇い外国人」と呼ばれた。

その1人だったイギリス人灯台技師、

リチャード・ヘンリー・ブラントンは、

のちに日本の灯台の父と呼ばれるようになる。

彼が任期を終えて、帰国する際、伊藤博文は手紙を送った。

貴殿の才能と熟練と知識は、

貴殿の今後の経歴に

日本の政府につくされたと同様の成功を

もたらすと信じている。

傲慢な褒め言葉だが、ブラントンの業績が成功だったと、

はっきり伝えている。

彼は30の灯台を手がけ、帰国した。

佐藤延夫 16年11月5日放送

武市富子

幕末の志士、武市瑞山は、

尊王攘夷への弾圧で捕らわれの身となった。

妻、富子は夫が投獄されると、

一日二食の弁当を毎日欠かさず差し入れ、

必要ならば筆や書物、四季折々の草花までも

手紙に添えて送った。

そして夫の不自由な暮らしに合わせようと、

自らも固い板の間で寝て、

冬は布団も使わなかった。

瑞山に切腹の命が下ったときでさえ、

かねてから用意していた揃いの衣装一式を届けたという。

今日11月5日は、縁結びの日。

それは、大切な人を思いやる日なのかもしれません。

佐藤延夫 16年11月5日放送

五郎八姫

伊達政宗の娘、五郎八姫は、

徳川家康の六男、松平忠輝と結婚した。

しかし忠輝は、致命的な大失態を重ねる。

大坂夏の陣に遅参し、

さらに側近が兄・秀忠の家臣を殺害してしまう。

悪いことは続くもので、

五郎八姫とふたりでキリスト教に改宗したことも禁教令に反し、

忠輝は流刑に。そのまま離縁となる。

純粋に忠輝を思い続けたのか、キリシタンの教えなのか、

五郎八姫は生涯独身を通したという。

今日11月5日は、縁結びの日。

運命に負けない縁を、手に入れてください。

佐藤延夫 16年11月5日放送

唐人お吉

下田一の売れっ子芸者、お吉は

幼馴染の鶴松という男と結ばれていた。

しかし時代の気まぐれが、運命の歯車を狂わせる。

時は幕末。アメリカ総領事館ハリスは、

自分の面倒を見る看護師を要求した。

その真意を図りかねた幕府は、

世話役として、お吉に白羽の矢を立てる。

支度金は二十五両と高給。

嫉妬した人々は「偉人の妾」と口汚く罵った。

その後、お吉は酒に溺れ、下田や三島を転々とし

物乞いをして歩くほど落ちぶれた。

もしも、ほんの少しタイミングがずれていたら、

鶴松と幸せな一生を過ごしたかもしれないのに。

今日11月5日は、縁結びの日。

時代は、人の縁を簡単にもてあそぶ。

佐藤延夫 16年11月5日放送

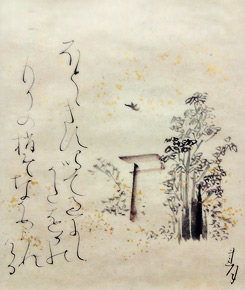

大田垣蓮月

江戸時代後期に生まれた太田垣蓮月は、

家族運に恵まれない女流歌人だった。

十八歳のときに結婚。

子どもは次々に亡くなったうえ、

放蕩者の夫とは離別する羽目に。

その五年後、温厚な人柄の男と再婚したが、

今度は、わずか三年で死別。

人の世の無常を悟った彼女は、

陶芸と和歌諷詠に打ち込むが、

美人であったため言い寄る男も多かった。

すると一本一本歯を抜き、自らをわざと醜くして

男たちを追い払ったそうだ。

幕末の志士とも親交が深く、

西郷隆盛に江戸無血開城を決意させたのも

彼女の歌がきっかけだったとも言われている。

今日11月5日は、縁結びの日。

成就しない縁を受け入れるのも、また人生。

佐藤延夫 16年11月5日放送

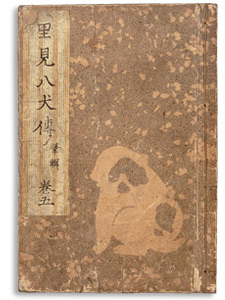

滝沢路

江戸後期の読本作者、曲亭馬琴。

彼の息子に嫁いだのは、滝沢路という医者の娘だった。

舅は気難しく、姑はヒステリック。

虚弱体質な夫は、路が三十歳のときに病死する。

このころ馬琴は失明をしており、

助手を勤めていた夫のかわりに

路がその役を一手に引き受けることになる。

もちろん読み書きが得意なわけではない。

馬琴が口述し、路がそれを必死に書き写す。

そんな暮らしが八ヶ月も続き、

南総里見八犬伝を完成させた。

今日11月5日は、縁結びの日。

意外な縁が、歴史をつくる。

小野麻利江 16年10月30日放送

お風呂のはなし ベルツ博士が愛した草津温泉

中世から湯治場として名を馳せる、

群馬県の草津温泉。

明治時代、この温泉に取りつかれた

ドイツ人がいた。

エルヴィン・フォン・ベルツ博士。

明治政府に招かれ、現在の東大医学部で医学を教えていたが、

草津を初めて訪れたわずか2年後、

現地に約6000坪の土地と温泉を購入。

温泉保養地づくりを目指すとともに、

伝統的な湯治療法「時間湯(じかんゆ)」を研究。

論文にまとめ、優れた効能を世界に紹介した。

ベルツ博士は草津温泉を、こう評している。

草津には素晴らしい温泉以外に、

日本で最上の山の空気と、

理想的な飲料水がある。

もしこんな土地がヨーロッパにあったら、

カルロヴィ・ヴァリ温泉よりも

にぎわうことだろう。

小野麻利江 16年10月30日放送

お風呂のはなし イザベラ・バードが視た湯元温泉

19世紀イギリスの冒険家、イザベラ・バード。

彼女の旅行記の中には、詳細な数値が数多く登場する。

科学的な目で見て、伝える。

それがバードの信条の一つだった。

1878年5月、日本を旅しはじめたバード。

6月には奥日光の「湯元温泉」にたどり着く。

初めて見る日本の湯治場に驚いたバードは、

その様子を、こう記している。

この湯の温度は華氏130度であるが、

湯が村まで蓋のない木の樋(とい)に沿ってゆくと、

ただの84度となる。

湯元は四千フィート以上の高さにあり、非常に寒い。

ところどころに広い板が渡してあり、

リューマチに悩む人々は、何時間もその上に横になり、

硫黄の蒸気を身体に当てる。

バードの真骨頂とも言うべき、精緻な描写。

明治初期の温泉街の活況は、

当時のイギリス人読者のみならず、

現代の私たちにとっても、貴重な資料となっている。

石橋涼子 16年10月30日放送

お風呂のはなし マリー・アントワネットの入浴習慣

18世紀のフランス王妃、マリー・アントワネットは

様々な流行を生み出したことでも有名だ。

彼女のファッションや習慣、好物などは

貴族の間で常に大流行した。

ルイ16世が民衆の飢餓対策のために

ジャガイモの栽培を広めようとした際には、

王妃がジャガイモの花飾りをつけたことで

普及に貢献したとも言われている。

ブームメイカーの王妃がもうひとつ

フランス社会に広めたものがある。

それは、清潔であること。

当時のフランスには入浴の習慣がなく、

香水は、体の臭いを隠すためのものだった。

お風呂好きのマリー・アントワネットは体臭を消す必要がなく、

爽やかで自然な香りを楽しんだという。

パリに下水道設備が整って入浴文化が定着するには

その後半世紀を必要としたが、

不衛生からくる伝染病に怯え続けた人々に

「清潔ブーム」をもたらした王妃の功績は、

意外と大きいのではないだろうか。

石橋涼子 16年10月30日放送

お風呂のはなし 貝原益軒の温泉療法

江戸時代の学者である貝原益軒が

健康にまつわる教えを書いた「養生訓」には

温泉の効果効能や正しい入り方が細かく記されている。

温泉は、諸州に多し。

入浴して宜しき症あり。あしき症あり。

よくもなく、あしくもなき症有。

と、現代の温泉療法にも通じる知識から始まる内容は、

江戸の庶民に温泉ブームをもたらしたという。

実は、夫婦そろって病弱だったという貝原夫妻。

一方で仲はとても良く、夫婦で温泉療養にでかけたりしながら

お互いに長寿を全うした。

そんなほほえましいエピソードも、

効果効能に一役買っているような気がしませんか。