佐藤日登美 16年10月9日放送

khaosproductions

飛ぶ オリンピックへ

義足の走り幅跳び選手、マルクス・レーム。

2015年、彼は8メートル40の障害者走り幅跳びの世界記録を樹立する。

それは、健常者が出場するオリンピックを狙うこともできる数字。

障害者スポーツの理解を深めるため、

彼はリオ・オリンピックへの出場を決意する。

しかし、障害者スポーツの記録としては好意的だった評価が、

オリンピックに、となると風当たりが強くなる。

義足が有利に働いているのではないかと疑われ、

「テクニカル・ドーピング」とまで言われた。

彼は、専門家とともに義足が競技に与える影響を示したが、

結局、時間的な問題もあり、リオ・オリンピック出場は諦めざるをえなかった。

そして、リオ・パラリンピックに出場したマルクスは

8メートル21の大会記録を叩き出し、金メダルを獲得した。

障害の有無に関わらず、

一流のアスリートのパフォーマンスは感動を与えることを証明したい。

そう語るマルクスが次に狙うのは、東京五輪だ。

蛭田瑞穂 16年10月9日放送

cliff1066™

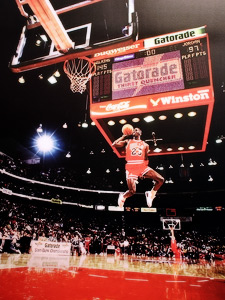

飛ぶ マイケル・ジョーダン

1988年のNBAオールスターウイークエンドに開催された、

スラムダンクコンテスト。

出場したマイケル・ジョーダンは

逆サイドのエンドラインぎりぎりからドリブルを始め、

トップスピードに達すると、

ゴールから約4メートルも手前のフリースローラインから踏み切り、

華麗にダンクシュートを決めた。

まるで空中を歩いているかのようなその姿から、

そのシュートは「エアウォーク」と呼ばれるようになり、

のちにそれはマイケル・ジョーダンのトレードマークとなった。

蛭田瑞穂 16年10月9日放送

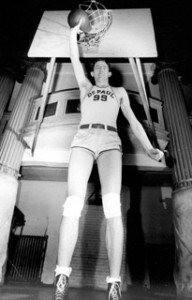

飛ぶ ジョージ・マイカン

1950年11月におこなわれた

NBAのレイカーズ対ピストンズの試合は

両チームの合計得点が37点という歴代最低記録で終わった。

レイカーズにはジョージ・マイカンという選手がいた。

選手の平均身長が180センチ余りという時代に

彼の身長208センチという高さはずば抜けていた。

マイカンと対戦するチームはひたすらボールをキープし、

彼にボールを渡さない戦術をとったため、

試合は極端なロースコアになった。

こうした戦術に抗議が殺到し、

NBAはボールを持ってから24秒以内にシュートしなければならない

というルールを導入した。

ジョージ・マイカン、

その才能はバスケットボールのルールを変えた。

藤本宗将 16年10月8日放送

BIANCHI

読書の話 二宮金次郎

日本でいちばん有名な読書家といえば誰だろう?

おそらくだが、それは

薪を背負いながら本を読むあの少年。

二宮金次郎ではないだろうか。

しかし実際の金次郎少年が

薪を背負って読書したという証拠はなく、

明治時代の伝記で定着したイメージらしい。

古代中国で薪を売りながら読書していた

朱買臣(しゅ ばいしん)の話をもとにしたとも、

イギリスの宗教書の挿絵に

影響されたともいわれている。

現実の金次郎がどうだったかはともかく、

勤勉な国民の理想像として

子どもたちに広められたのだ。

ところで最近見かけなくなった金次郎の銅像だが、

その理由は、あの姿が

「歩きスマホ」を想起させるからなんだとか。

真似しろとか、真似するなとか、

後世の人間たちは勝手なものである。

藤本宗将 16年10月8日放送

katerha

読書の話 ジャイアント馬場

身長209センチ・体重140キロ。

日本人離れした体格を力道山に認められ、

プロレス界を代表するスターとなった

ジャイアント馬場。

その大きな足で繰り出される「16文キック」は

あまりにも有名だが、

手の大きさも人並み外れていた。

こんなエピソードがある。

あるとき馬場がじっと手を見つめたまま

固まって動かないことがあった。

まわりが不審に思い、どうしたのかと尋ねると、

彼は文庫本を読んでいたのだった。

あまりに手が大きいので、本がまったく見えなかったのだ。

実は年間200冊以上を読破する読書家でもあった馬場。

いったんマットを離れれば

物静かでとても博識な人だったそうだが、

その心の大きさをつくったのは

読書というトレーニングだったのかもしれない。

村山覚 16年10月8日放送

Simon Cocks

読書の話 北方謙三

日本を代表するハードボイルド作家、歴史小説家、

そして、数々の文学賞の選考委員でもある北方謙三。

彼が、旅のお供に持っていく本とは…?

旅行に重い本を持っていって、つまらなかったら腹が立つ。

だから、絶対面白いと分かっている本を持っていく。

全部読むわけではなくて、好きなところだけ読むんだけど。

本があるとないとでは人生の豊かさが違ってくると語る北方。

とあるインタビューで、本の読み方を聞かれて、こう答えた。

男だったら流行とは関係なく、

本の背からにじみ出るにおいを嗅ぎとって選ぶんだ

電子書籍やネット小説にはない、紙とインクのにおい。

新しい本にも古本にも、それぞれ独特のにおいがある。

いよいよ、読書の秋。本のタイトルや装丁で選ぶジャケ買いもいいが、

“におい”で選んでみると、運命の一冊と出会える…かもしれない。

福宿桃香 16年10月8日放送

niallkennedy

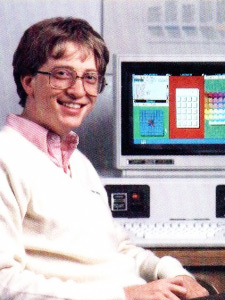

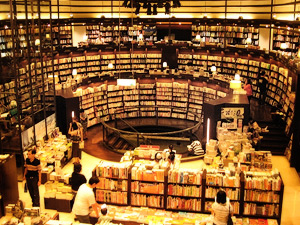

読書の話 ビル・ゲイツ

マイクロソフトの創業者、ビル・ゲイツ。

21世紀トップの大富豪である彼の自宅には、

1万4000冊を超える書物が並ぶ個人図書館がある。

ゲイツの読書好きは、

両親によって導かれたものであった。

幼い彼には偉人の伝記からSF小説まで

ありとあらゆるジャンルの本が与えられ、

それらの内容について、来る日も来る日も両親と議論。

読書に集中できるよう、平日のテレビ鑑賞は一切禁止だったそうだ。

本に囲まれた幼少期がなければ、

今の成功は絶対になかったと断言するゲイツ。

だが、コンピューター業界のど真ん中にいる彼から見て、

インターネット時代の今、

子供に読書を習慣づけることは時代遅れではないのだろうか?

ゲイツはこう答えた。

僕の子供はもちろんコンピューターを持つだろう。

しかし、それより前に、本を手にする。

どれだけネットが進んでも、

それが本を読む大切さを引き下げることは今後もない。

あのビル・ゲイツが言うのだから、きっと間違いないはずだ。

永久眞規 16年10月8日放送

Daniel Wehner

読書の話 佐野洋子

小学生の時から、

夏目漱石もモーパッサンも読んでいた。

児童書から大衆小説まで、

それはまるで活字を食らうように。

「100万回生きた猫」で名を馳せた

絵本作家の佐野洋子。

読書家の彼女は若いころを振り返り、こう言う。

次、生まれるならバカな美人に生まれたい。

本を読む中途半端なインテリは、

生意気で感じが悪くて口ばっか。

気づいたら、そんなやつに自分がなっていたの。

彼女が気づいたのは、

背伸びして大人ぶっていた自分の

人としての「未熟さ」だった。

けれど若いころに読んできた本が

作家としての彼女をつくったのも事実だ。

100万回生まれ変わったとしても、

きっと彼女は本を愛してしまうだろう。

大友美有紀 16年10月2日放送

cheerli9

「作家と本」長嶋有・増刷

芥川賞作家・長嶋有は、ある講演会の際、

自著にサインと「好きな言葉」を書いてくださいと頼まれた。

長嶋は、ほんとうにいいんですね、念を押し、

「増刷」と書いた。書いてみると思った以上に間抜けだったので、

小さく「したい」と書き添えたら、もっと間抜けになってしまった。

僕に限らず、あまねく作家が本当に一番好きであろう言葉。

それは「増刷」だ。

本というのは一冊だけ読んでおしまいという人間はほとんどいない。

一冊の本を読んだ時、その人は別の本を手に取る可能性を

もう持っている。いつか僕の本に巡り会うかもしれない。

「本」という言葉をそのまま「世界」に置き換える。

豊穣なのも、貧しいものも含め、本とはすべて一つの世界である。

増刷は、それがたとえ千部、百部単位の小さなものであろうとも、

世界の広がるさまを感じさせるものなのだ。

大友美有紀 16年10月2日放送

AisforAmy91

「作家と本」浅田次郎・一日一冊

直木賞作家・浅田次郎は一日一冊の書物を読む。

それも途中で栞を挟まずに一気呵成に読みたい。

だいたい四時間の連続した読書時間を持てば、読み切ることができる。

だから一日一冊四時間をという習慣を続けている。

浅田が読書に偏執するようになったのは、

幼い頃の社会背景や家庭環境が関係している。

今でこそ、読書は勉強であり「よいこと」とされているが

昭和三十年代の日本、浅田のまわりでは、

読書が少年の健全な行為とは考えられていなかった。

本なんぞ読んでいたら肺病になっちまうぞ。表で遊んでこい。

としかられる。育ち盛りの子どもが読書をするというのは、

さしずめ今でいう「引きこもり」に近かったのであろう。

浅田の読書熱は、こうした環境によって養われ育っていった。

他者から強要される学問ではなく、

純然たる娯楽として読書に蠱惑(こわく)された。

読書に多少の背徳を感じつつ、やむにやまれぬ思いで続けてきた。

一日一冊も、自ら課したわけではなく、

そのくらいにしておかなければ人生を棒に振ってしまいそうな気がしたのだ。