大友美有紀 16年10月2日放送

Roberto F.

「作家と本」鈴木清順・大菩薩峠

映画監督・鈴木清順は「本はみるものである」という。

遠い昔のこと、古い温泉場の廊下の棚に二十数巻の「大菩薩峠」があった。

キャンプのために山を訪れたが、雨に降り込められていた。

窓の外に赤い柿の実が一個なっていた。

雨は二日降り続き、鈴木は二日ぶっとおしで「大菩薩峠」をみた。

三日目、雨が上がり友だちが出かけようと言った。

鈴木は、すべての「大菩薩峠」をみることはできない。

そこに置いて宿をでた。

東京に帰って、さて続きをみようと本屋に行ったが

買う気になれなかった。

立ち見をしても「大菩薩峠」の気分は出なかった。

本は本が置かれた場所で私たちに話しかけてくる。

幸い私の「大菩薩峠」は私が予期しなかったとき、

そしてそれが本来あるべきところで私の目にふれた。

友だちとの小さな諍いのあとであったがために、

赤い柿の実と、長い雨と、古い温泉場という結構のために、

「大菩薩峠」は本であった。

以降、四十年経っても、鈴木は「大菩薩峠」をみることはなかったという。

本は本が見せかけに持っている思わせぶりな勿体ぶった外装を捨てて、

自然に捨て置かれてあるところに価値があるのだと。

大友美有紀 16年10月2日放送

sun_line

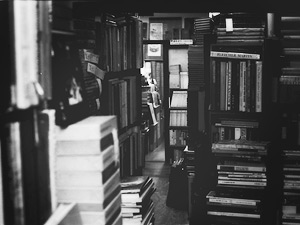

「作家と本」いとうせいこう・可能性の天国

作家であり、クリエイターであるいとうせいこうは、

本を生き物に近い感覚で扱う。

だから他人の本棚で逆さになっている本が許せない。

生き物を逆さ吊りしているのと同じ残酷きわまりない行為だと感じる。

誰にも買われていない本が大量に並ぶ書店は

楽園のような場所である。

特に逆さに置かれた本がない書店なら、

中に立っているだけで心躍る。

どんなに古い本でも、人の手によって

繰られていなければそれは新しい。

その新しい生き物を最初に買う可能性が

自分にあるのだと思うと、

その可能性の喜びに体が震えてきそうになる。

書店は、いとうにとって可能性の天国だ。

だから何も買いたくなくなることさえある。

買ってしまえば、可能性が現実に狭まり、

書店に立っていた時の圧倒的な喜びが消えてしまうからだ。

大友美有紀 16年10月2日放送

ORAZ Studio

「作家と本」出久根達郎

直木賞作家にして古書店店主、出久根達郎は、

いつごろからか本の書き込みや傍線が派手になったと

感じていた。自分の本だからどう読もうと勝手だが、

古本屋としては、色とりどりのマーカーの線が引かれた本を

堂々と売りに来られると弱ってしまう。

本の後ろに住所氏名、電話番号を書き込んだものなどは、

墨で消すこともある。

昭和二十年一月二十七日 敵五編隊帝都空襲ノ日

アサコサンヨリコレヲイタダク

ワガ最良ノ日ナリ 感激言語ニツクセヌ

大事ニ読ミススメル 何度モ抱キシメル

生涯離サヌ

アンドレア・マヨツキ「外科医の手記」に書き込まれた言葉。

生涯離サヌはずの本が、出久根の古本屋に流れてきた。

いたずら書きとは思えない。

いうにいわれぬ運命があったのだろう。

本は、その存在自体が物語になることもある。

大友美有紀 16年10月2日放送

kyu3

「作家と本」万城目学・フロイト

作家・万城目学は、大学時代、友人と琵琶湖に釣りに行った。

友人は「夢判断 フロイト」の文庫本を持ってきていた。

面白いの? と聞くと面白くないという。

釣り竿の上にフロイトを置き、友人はうたた寝をしていた。

当たりが来たとき、文庫本を琵琶湖に落としてしまった。

数日後、その友人はまた「夢判断 フロイト」を持っていた。

面白いの? と聞くと面白くないと返ってきた。

でも最後まで読みたいから。

面白くなくても読む。何はともあれ読む。

それが極めてぜいたくな時間の使い方だと知ったのは、

私が三十歳になってからのことだ。

釣りをしながら、ぼんやり本を読むなど、

人生最高の贅沢のひとつだ。

だが、そのときはそれがわからない。

何も考えず、じゃぶじゃぶ湯水のように貴重な時間を浪費する。

それが若さの美しいところであり、憎たらしいところでもある。

大友美有紀 16年10月2日放送

Nixie+

「作家と本」高山文彦・プルースト

ノンフィクション作家・高山文彦は学生時代、

飲みしろ欲しさに、よく古本屋に本を売りにいった。

あるじは痩身のクリスチャンで単行本を十冊ばかり持っていくと

いつも決まって五千円という高値で引き取ってくれた。

マルセル・プルーストの「失われた時を求めて」全巻を

売りにいった時は、八千円で引き取ってくれた。

こうしてまで飲みたい酒とはなにかね。

あたしゃ酒はやらないからわからないけどさ。

まあプルーストの分まで懶惰(らんだ)な夢に溺れることだね。

とりもどしたくなったらおいで。

八千円で譲ってやるから

高山はジーンズの尻ポケットに金を突っ込んで、

泣きそうな顔で夜の街に出て行った。

その後も取り戻すどころか、やけになって本を売り続けた。

プルーストはずっとあるじの背中の棚にあった。

大友美有紀 16年10月2日放送

「作家と本」荒川洋治・つか見本

本の外箱を作る時は、なかみの厚さを測らなくてはならない。

少しでも寸法が違うとなかみが箱から、すとんと落ちたり、抜けにくくなる。

それを避けるために作るのが「つか(束)見本」。

つか、とは本の厚みのこと。

本文、見返し、扉、表紙を実際に使う紙と同じものでつくる。

印刷はしていない。「白い本」のヒントになったのがこの「つか見本」。

現代詩作家の荒川洋治は、出版社から、ある作家の全集の第二巻の

「つか見本」と箱をもらった。箱は実際のもので文字が印刷されている。

今年はこの人のものをぜんぶ読もうと思っている作家の本の

「つか見本」だ。よろこびはひとしおである。

箱はほんものなので、箱におさめると、これが「白い本」であることは

おもてからはわからない。何につかおうか。

ひとまず、ほんものの第二巻の隣に並べることにした。

荒川は「つか見本」の重みは、格別である、という。

作品の重みとは違う。著者の重みとも、また違う。どう表現していいか。

なかみが白なので、わからない。

佐藤延夫 16年10月1日放送

The Sven Hedin Foundation

冒険家たち スヴェン・ヘディン

1899年。スウェーデンの地理学者スヴェン・ヘディンは、

中央アジア探検の旅に出た。

ウイグル語で「生きては戻れぬ死の砂漠」を意味するタクラマカンや、

底なしの流砂地帯など、その旅は壮絶を極めたという。

そして翌年、ヘディンは偉大な発見をする。

かつてシルクロードのオアシスとして繁栄した都市、楼蘭だ。

そのときの彼の言葉が残されている。

私は魔法使いから呪いをかけられた

魔法の森の王子様のように

この場に立ち尽くした。

それは、夢を追う者だけが見ることのできる特別な世界。

佐藤延夫 16年10月1日放送

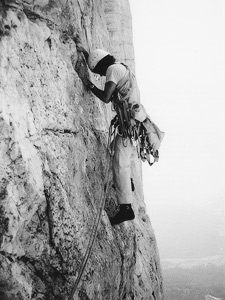

冒険家たち ラインホルト・メスナー

イタリアの登山家、ラインホルト・メスナー。

人類史上初、無酸素による

8000メートル峰 全14座完全登頂という偉業を成し遂げた男だ。

彼の冒険は、輝かしい実績にあふれている。

数々の登頂記録だけではなく、

グリーンランド、南極大陸の走破。

ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠も横断している。

そんなメスナーの言葉がある。

死の地帯を経験すると、

自分が新しく生まれ変わったような、

精神の高揚を感じる。

登山を修行のひとつと考えるメスナーは、今年で72歳。

修行の旅は、いつまで続くのか。

佐藤延夫 16年10月1日放送

AllSafeAllWell

冒険家たち アーネスト・シャクルトン

ようやく人類が南極点に到達した時代の話だ。

1914年、イギリスの探検家アーネスト・シャクルトンは

南極大陸横断を目指した。

その隊員は一般公募となり、

ロンドンの新聞広告にこんな見出しが並んだという。

求む男子。至難の旅。わずかな報酬。

極寒。暗黒の長い日々。絶えざる危険。

生還の保証なし。

成功の暁には名誉と賞賛を得る。

残業手当も、社会保険も、福利厚生もない。

それにもかかわらず、5千人以上が参加し、

56人が隊員に選ばれている。

今の時代に足りないものは、

こんな「ロマン」なのかもしれない。

佐藤延夫 16年10月1日放送

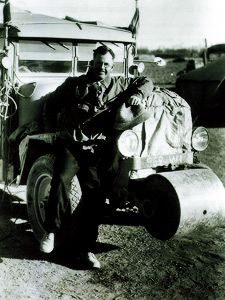

冒険家たち メイナード・オーウェン・ウィリアムズ

1931年。ナショナル・ジオグラフィック誌の特派員、

メイナード・オーウェン・ウィリアムズは、

陸路によるアジア横断プロジェクトに参加した。

レバノンから、シリア、アフガニスタンを抜け

北京をゴールとする行程には、常に危険が伴った。

また冬のゴビ砂漠は、あらゆるものを凍らせる。

あるとき、宿には凍死した15人の遺体が置かれていた。

逃げるように外で寝るか、このまま彼らと添い寝するか、

決断が迫られた。

ウィリアムズは、迷わずこう言ったという。

今晩、15人の死体と一緒に寝たほうが

明日、16人目になるよりマシだ。

精神もタフでないと生き残れない。