佐藤延夫 16年10月1日放送

Paul-W

冒険家たち ハインツ・シュトゥッケ

ドイツの自転車冒険家、ハインツ・シュトゥッケ。

と言っても、22歳で自転車の旅に出てから、

39年間一度も祖国ドイツには帰らなかったという。

2010年の時点で、

地球上のほぼすべての国と地域を走破し、

走行距離は59万キロ。地球14周を超えている。

ある記者が彼の冒険について質問をすると、

こんな言葉が返ってきたそうだ。

そう、これこそが私の人生だ。

自転車は、最初に旅立ったときの一台を

何度も修理し、乗り続けている。

冒険は道具ではない。

心ひとつあればいい。

茂木彩海 16年9月25日放送

sheshakes

服のはなし 哲学する服マルタン・マルジェラ

服を哲学するデザイナー、マルタン・マルジェラ。

彼のテーマは「ブランドとは何か」。

モデルには一般人を起用し、

ブランド名はいつでも服から外せるように、4角を糸で止めるだけ。

質問状はファックスでのみ受け付け、マスコミには一切露出しない。

変わり者。

そう言ってしまえばそれまでだが、服への自信はタグを見れば一目瞭然。

0 – 手仕事により、フォルムをつくり直した女性のための服

4 – 女性のためのワードローブ

10 – 男性のためのコレクション

とことんブランド名を排除しながら、

身につける人を特定して、ためらう余地を残さない。

ブランドとはその人自身であるという

彼の哲学を身にまとい、今日も誰かが街を歩く。

熊埜御堂由香 16年9月25日放送

三二四版畫工作房

服のはなし 皆川明の仕事論

東京スカイツリーのユニフォームデザインを手がけた

デザイナー皆川明。

minä perhonen(ミナ ペルホネン)というブランドを

たちあげ大事に育てきた。

生地という素材から服作りをするスタイルで

自分で図案を書いたテキスタイルにこだわる。

皆川は自分の仕事をこう思ってきた。

僕らの仕事はパン屋さんやお豆腐屋さんと同じ。

食べておいしかったら、またきてくれる。

誰かにおいしいと伝えてくれる。

宣伝もせずに、利益がでれば「素材」に使う。

その繰り返しで、気がつけばひとからひとへ

皆川の服作りは伝わっていき、ブランドはメジャーになった。

そんな、彼がこの仕事を通してなしとげたいことはシンプルだ。

一枚の服が、着られて着られてすっかり体のクセがしみこんで。

記憶をたどるクタクタの一着を、つくることができたらいいな。

茂木彩海 16年9月25日放送

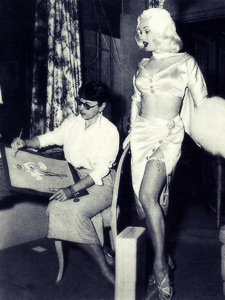

dovima2010

服のはなし ディオールの「ニュールック」

第二次世界大戦の終焉から立ち上がり、

弱々しくも活気を見せはじめていたヨーロッパで

クリスチャン・ディオールはあるコレクションを発表した。

「カローラライン」

その名の通り女性を優雅な花の姿に見立てるもので

コルセットで腰を細く縛り、その下から

流れるように続く大輪の花のようなロングスカートが特徴だ。

機能的とは言えないこの服は

時代に逆行し、女性を美しいだけのオブジェにしてしまうと

フェミニズムの立場から批判されることも多かった。

ところが、ディオールのショーを目にした

世界初の女性ファッション誌である「ハーパーズバザー」の編集長

カーメル・スノーは、こんなコメントを残している。

Your dresses have such a new look.

なんて革命的なんでしょう。あなたのドレスは本当に新しいわ。

「カローラライン」が、「ニュールック」と呼ばれ、

ファッション誌にその歴史が刻まれた瞬間だった。

消費社会へ世の中が猛スピードで向かう中で、

ディオールはエレガントなオートクチュールを復興させた。

服は時代を映す鏡ではなく、なりたい自分の未来を映す鏡でもあると

ディオールは「ニュールック」で伝えて見せたのかもしれない。

小野麻利江 16年9月25日放送

服のはなし 黒柳徹子の「徹子の部屋」の衣装

放送10,000回を超えるトーク番組『徹子の部屋』。

黒柳徹子はそこで、同じ衣装を2度着たことがない。

洋服をお客様に合わせることで、より心を開いていただき、

良いお話を伺えるのではないか。

そんな思いから、用意もすべて自前だという。

1度のゲストのために、1度しか着られない衣装。

それらは1年ごとにオークションに出され、

得られた収入は、親と暮らせない子どもたちを

支援する団体に寄付されている。

だから、もう1度着たいなあと思っても、

着ることはありません。

私の衣装が子どもたちのお役に立つことの

ほうがうれしいから。

自分のためだけではなく、人のためを想う服。

黒柳は今日も、そんな服をまとい続ける。

石橋涼子 16年9月25日放送

thefoxling

服のはなし イーディス・ヘッドの衣装デザイン

きらびやかで派手な衣装が主流だった

1900年代半ばのハリウッド映画界で、

女優ひとりひとりの魅力に合ったファッションを手がけたのが、

映画衣装デザイナーのイーディス・ヘッドだ。

自分のスタイルにコンプレックスを持っていたという

エリザベス・テイラーには、自慢のウエストを際立たせたドレスで

女優らしい魅力と自信を創り出し、

スリムなスタイルを活かしたオードリー・ヘップバーンの衣装では

「ローマの休日」の清楚なフレアスカート、

「麗しのサブリナ」のサブリナルックと

たてつづけに一世を風靡する流行を生み出した。

誰しも、その人の魅力を際立たせる服があると考え、

ひとつひとつの衣装を手がけたイーディス・ヘッドは

自分のブランドや店を持つことには興味を示さなかった。

ファッション・ビジネスから距離を置き

生涯、映画の裏方として衣装デザインを続けた彼女の言葉。

私は流行を作り出したいのではない。

ただ、女優たちの美しさを引き出したいだけ。

石橋涼子 16年9月25日放送

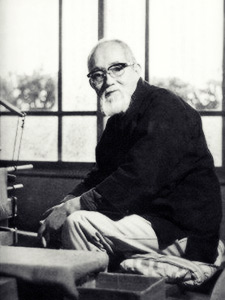

服のはなし 田島隆夫のきもの造り

白洲正子が銀座で染織工芸の店を営んでいたころ、

知人から紹介され、才能を見出したのが、

織司(おりし)の田島隆夫だ。

糸にこだわり、いざり機(ばた)という古い織り機で織る

彼の着物について、白洲正子はエッセーの中で

一度でもその着心地のよさ、ふっくらした糸の感触を知った人々は

もはや離れることはできないのだ。

と評している。

田島隆夫が織るのは、ほとんど無地か縞だ。色も多くを使わない。

自分の技巧を披露することもしないし、展覧会にも興味がない。

なぜなら彼の目的は織物ではないから。

彼はしきりに言った。

自分はきものを造っているのだ、と。

薄景子 16年9月25日放送

CCheminal

服のはなし サプールのファッション哲学

世界一おしゃれなジェントルマンとして

世界中から注目される、

アフリカ・コンゴの紳士集団、SAPEUR(サプール)。

内戦が続くコンゴにおいて、

「武器を捨て、エレガントに生きる」という哲学を

ヴィヴィットなファッションで体現する。

貧困生活の中、月収の数カ月分もの

ハイブランドを身にまとい、

カラフルなスーツで華麗なステップを踏む彼らは

街のアイドル。

装いだけではなく、エレガントな仕草も

彼らのルールのひとつ。

誰かに呼び止められたら一度回転して

後ろの手で「こっちに来い」と合図、

相手が合流するまでスローペースで歩く。

たばこの火を消す時も、軽いステップを踏む。

そんなサプールが

服に込めているメッセージは「平和」。

彼らは言う。

無駄な争いで、服を汚したくないのさ。

熊埜御堂由香 16年9月25日放送

服のはなし 大内順子のまなざし

日本のファッションジャーナリストの先駆けといえば、

このひとしかいない。

大内順子。

大きなサングラスとボブヘアーをトレードマークに

2014年に80歳で亡くなるまで活躍を続けた。

じつは20代のころはモデルをしていたが、

交通事故で顔面に大けがを負う。自然と書く仕事へシフトしていった。

まだパスポートを取るひともめずらしい70年代に

単身でメゾンの扉をたたいた。

エルメスも、シャネルも、セリーヌも

初めて日本に紹介したのは大内だった。

1985年には、世界的なモードを日本に広めた「ファッション通信」

という番組をスタートさせる。

ひとりで道を切り開いてきた大内は、

いつもまわりにこう言っていた。

ファッションって、楽しくて、素晴らしいから、

誰かに知らせたい、ただそれだけよ。

軽やかに、前向きに、サングラスの奥の瞳は

きっといつも好奇心で輝いていたはずだ。

名雪祐平 16年9月24日放送

gailf548

人の形 「嫌悪」

人は、人の形を怖れる。

神、鬼、幽霊、ロボット……。

人とロボットの間には、

「不気味の谷」があるという。

ロボットがリアルに

人に近づいていくほど、

人は好意や共感をおぼえる。

が、ある時点で

突然強い嫌悪に一変する。

それが、不気味の谷。

ロボット以外でも、

こんな「不気味の谷」もある。

赤ちゃんに、母親と他人を合成した

「半分お母さん」の顔を見せても、

見ようとしない。

人は、人の形を怖れる。

もし、鏡にうつる自分を、

嫌悪してしまったら……。

どこか過去と違う

自分なのかもしれません。