大友美有紀 16年9月4日放送

ぼーもあ

「秋祭り」目黒区・大鳥神社秋季例大祭

さんま祭りで有名な目黒ですが、

目黒区内最古と言われる大鳥神社の秋の例大祭も

なかなかの見物です。

場所は目黒駅から徒歩7分。

山手通りと目黒通りが交差するあたりにあります。

祀られているのは、日本武尊(やまとたけるのみこ)。

日本武尊が東征に際し、古くからあるこの社に

東夷平定と目を負傷した部下の平癒を祈願した。

のちに戦に勝ち、傷も治ったことから、

十握剣(とつかのつるぎ)を奉納した。

十握剣は現在の神社の社宝(しゃほう)になっているとのこと。

9月10、11日に行われる秋の例大祭では、

神輿が目黒通りに勢ぞろいし、

無形民俗文化財の「江戸の里神楽」も上演されます。

都会の真ん中ながら、

この秋祭りは、江戸時代から300年以上続いている。

露店もたくさん出る、楽しいお祭りです。

大友美有紀 16年9月4日放送

「秋祭り」港区・芝大神宮だらだら祭り

東京・港区には日本一長いと言われる祭りがあります。

芝大神宮の秋の例大祭、通称「だらだら祭り」。期間は十日間。

今年は9月11日から21日まで続きます。

祀られているのは、伊勢神宮のご祭神である

天照大御神(あまてらすおおみかみ)と豊受大神(とようけのおおかみ)。

平安時代に創建され千年以上も続く神社で、

江戸時代には「関東のお伊勢さま」として人気がありました。

秋の例大祭が「だらだら」と長くなったのも

参拝者の人足が途絶えなかったからと、言われています。

見所は氏子各町神輿連合渡御(とぎょ)。

町会ごとの神輿が出て、芝の街を練り歩きます。

茶席も設けられる、だらだらとしながらも、神妙なお祭りです。

ここ、芝大神宮は歌舞伎や落語の「め組の喧嘩」の舞台でもありました。

火消しと相撲取り、どちらが悪いわけでもなく、

原因を生んだのは喧嘩が始まったときに勝手になりだした半鐘。

粋な裁きの末、半鐘が島流しになりました。

明治時代になって、島流しの刑が廃止され、

その半鐘は芝大神宮に返され、祭りの時に展示されます。

だらだらと十日間、どこかで時間を作って行ってみませんか?

大友美有紀 16年9月4日放送

peaceful-jp-scenery

「秋祭り」鎌倉・鶴岡八幡宮鈴虫放生祭(すずむしほうじょうさい)

9月14日から16日の三日間、鎌倉鶴岡八幡宮では、

秋の例大祭が盛大に斎行(さいこう)されます。

鶴岡八幡宮といえば、鎌倉武士の狩装束で行う、

流鏑馬神事(やぶさめしんじ)が有名ですが、

この例大祭の起源となるのは、放生会(ほうじょうえ)です。

流鏑馬神事が終わり、涼やかな風が流れる時間、

舞殿にて祭儀が行われた後、神職の手によって、

柳原神池に鈴虫が放たれます。

これが鈴虫放生祭。

生き物を自然に帰すことで生命を慈しむという

「放生会」の心意を引き継ぐ神事。

汚れの無い暗闇が、静かに神域を覆う頃、

放たれた鈴虫の音色が響き渡ります。

大友美有紀 16年9月4日放送

「秋祭り」昭島市・日吉神社榊祭

東京都昭島市の日吉神社は、9月17日、18日が秋祭り。

18日の午前0時には、榊祭が行われます。

お供えの植物である榊の神輿が町内を練り歩きます。

これは、後から通る神様の乗った御神輿、宮みこしの通り道の

露払いの役目です。

東京都の無形民俗文化財にも指定されている榊祭。

今年で250周年を迎えます。

町内を練り歩いてきた榊の神輿は、午前4時すぎに

日吉神社の境内に戻ってきて、据え置かれます。

ここからが榊祭のクライマックス。

榊取りが行われ、あっという間に榊の神輿は、

すべての枝がもぎ取られてしまいます。

この榊の枝を取ると、一年間無病息災でおくれると言われています。

全国でも珍しい、暁に行われる祭。

その様子は善明寺所蔵の「山王祭礼図絵奥書」に描かれています。

翌日の午後1時からは宮みこしのご神幸が行われます。

榊祭とは、うってかわって、町内を静かに進んでいきます。

大友美有紀 16年9月4日放送

白石准

「秋祭り」江東区・天祖神社神明まつり

スカイツリーの近く、江東天祖神社では、9月15日から19日、

神明まつりが行われます。

この神社は、推古天皇の時代、聖徳太子の手による神像を祀ったのが、

創建と言われています。下町の小さな神社の秋のお祭り。

選ばれた氏子児童が矢を射る「こども歩射(びしゃ)」が行われています。

1573年からの天正年間(てんしょうねんかん)に

疫病が大流行したとき、織田信長がこの神社で

流鏑馬を行わせたところ、たちまち収まった。

以来、病気を治す神社として有名になりました。

流鏑馬は、流鏑馬式と名をかえ「こども歩射(びしゃ)」になったのです。

この形になって、すでに百年は経っています。

戦時中も絶やさず続けられた伝統行事です。

大友美有紀 16年9月4日放送

*_*

「秋祭り」檜原村・九頭龍神社例大祭

檜原村は、東京都の島しょ部を除いた唯一の村です。

人口は約2500人。村の大半が秩父甲斐国立公園に含まれています。

檜原村には古くから受け継がれてきた伝統芸能が数多くあります。

そのいくつかは、9月18日に檜原村数馬(かずま)の

九頭龍神社で行われる秋祭りで見ることができます。

三匹の獅子が舞う「数馬獅子舞」。

家内安全の祈願と感謝を捧げて社前(やしろまえ)で行う奉納の舞。

同じように上演される「太神楽(だいかぐら)」。

舞手は、1人もしくは2人で一匹獅子を舞い、

お囃子との掛け合いやこっけいな舞など独特の味わいがあります。

そして「馬鹿面囃子(ばかめんばやし)」。

兄弟が畑仕事で繰り広げられる出来事を演じます。

秋の豊作と感謝を喜び合う祭。

都心から約2時間。心洗われるような東京の景色がここにあります。

大友美有紀 16年9月4日放送

「秋祭り」文京区・根津神社例大祭

山王、神田と並ぶ江戸の三大祭。

根津神社、秋の例大祭。今年は9月17日、18日に行われます。

その始まりは六代将軍、徳川家宣(いえのぶ)が

根津神社の祭礼を定めたことからと言われています。

江戸中から山車を出し「天下祭」と呼ばれるほどの壮大な祭礼であったそう。

今ある大神輿三基も、このとき家宣が奉納したものです。

もちろん、例大祭にも神幸します。

現代の祭では、少し不気味な面を着けて踊る「三座ノ舞」と

巫女さんが舞う「浦安舞」が上演されます。

社殿、拝殿、唐門、透塀(すきべい)・桜門などは、

1706年に造られた当時のまま現存。

江戸の神社建築を伝えるとして、国の重要文化財にも指定。

他にも乙女稲荷の千本鳥居、

夏目漱石や森鴎外が腰掛けて構想を練ったという文豪の石など、

根津神社には祭だけではない、見るべきものがたくさんあります。

佐藤延夫 16年9月3日放送

自叙伝 ジャン=ジャック・ルソー

「わたしの誕生は、わたしの不幸の最初のものとなった。」

これは思想家 ジャン=ジャック・ルソーによる自叙伝の一節だ。

「告白」というタイトルのとおり、

第1部は、作家になる前の「幸福な前半生」。

出生から青年時代まで、ユーモアを交え、

ときには下世話な話まで赤裸々に記されている。

第2部は作家になったあとの「不幸な後半生」。

被害妄想による他者への批判がその中心となった。

ルソーが亡くなったあとに出版されたこの自叙伝は、

身勝手な内容とは裏腹に、彼の評価を上げていた。

佐藤延夫 16年9月3日放送

Dismas

自叙伝 ハンス・クリスチャン・アンデルセン

「わたしの生涯は波乱に富んだ幸福な一生であった。

それはさながら一編の美しい物語である。」

デンマークの童話作家、

ハンス・クリスチャン・アンデルセンの自叙伝は

こんな書き出しで始まる。

14歳のとき、オペラ歌手を目指して

単身コペンハーゲンに乗り込む。

多くの協力者に恵まれ作家として成功を収めるも、

傷つき、軽蔑を受け、見下されてきた。

童話「みにくいアヒルの子」は、

彼自身を投影した作品だが、

それは深い孤独の裏返しとも言える。

人生に、単純明快なハッピーエンドなんて、ない。

佐藤延夫 16年9月3日放送

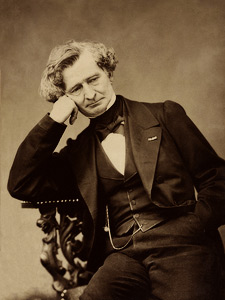

自叙伝 ルイ・エクトル・ベルリオーズ

フランスの作曲家、ルイ・エクトル・ベルリオーズ。

彼の有名な作品「幻想交響曲」には、

「ある芸術家の生涯からのエピソード」という副題があり、

ベルリオーズの自伝的な側面を持っている。

「稀有な想像力を持つ芸術家が失恋をし、

服毒自殺をはかるも、彼女の幻覚を見てしまう。」

そんな恋の自叙伝を音楽に変えて

代表作にしてしまうのだから、

わざわざペンを握る必要もないだろう。

だが実際は、「ベルリオーズ回想録」というタイトルで自伝を残した。

しかも、かなり自分に都合良く脚色をしている。

身勝手なほうが、芸術家らしい。