佐藤延夫 16年9月3日放送

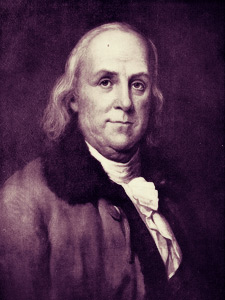

自叙伝 ベンジャミン・フランクリン

環境に恵まれなかった少年が、独学で教養を身につけ

勤勉、節約を旨とし、印刷業で成功を収める。

政治の世界に進出したあとは、アメリカの独立に貢献する。

アメリカの政治家、ベンジャミン・フランクリンの自叙伝は

明治時代の日本でも人気になった。

病床にあった正岡子規は、こんな言葉を残している。

「去年の今頃はフランクリンの自叙伝を日課のやうに読んだ。

日本にもこれを読んだ人は多いであらうが、余の如く深く感じた人は

恐らくほかにあるまいと思ふ」

アメリカを代表する真実のサクセスストーリーは、

残念ながら未完のまま終わっている。

佐藤延夫 16年9月3日放送

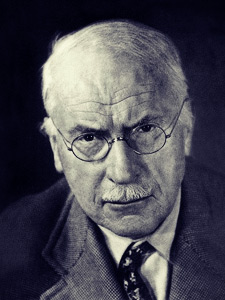

自叙伝 カール・グスタフ・ユング

自叙伝というものが、

自身の半生をエピソードとともに語るものだとすれば、

カール・グスタフ・ユングの場合、

それはかなり違ったものになる。

ユングの意思により死後に出版された自伝は、

時系列的に進みながらも、

その中身は主に内的世界で構成されている。

ときに思考や感情よりも深い領域の「夢」、「幻覚」といった部分にまで迫り、

平気で読み手を置き去りにする。

そこには、立身出世も幸せな物語もない。

心のひだが渦巻いている。

澁江俊一 16年8月28日放送

ChristianSchd

話を聞く力

今日は童話作家

ミヒャエル・エンデの命日。

エンデが書いたヒロイン、モモ。

おれの人生は失敗で、なんの意味もない、

生きていようと死んでしまおうと、

どうってちがいはありゃしない。

そう考えている男でも

モモに話を聞いてもらううち

自分の間違いを知る。

おれという人間はひとりしかいない、

だからおれはおれなりに、

この世のなかでたいせつな者なんだ、と。

SNSのおかげで、

発信する人は世界中に増えた。

聞く人は、どうだろう。

モモは人々の話を聞きながら

じっと待っている。

聞いてくれる人がいる、

その喜びを知った相手が

本当の自分の声に気づくのを。

奥村広乃 16年8月28日放送

心と時間

今日は童話作家

ミヒャエル・エンデの命日。

彼はやさしい文章で、

多くの大切なことを教えてくれた。

代表作「モモ」の中にこんな一節がある。

「人間には時間を感じとるために

心というものがある。

そして、もしその心が時間を

感じとらないようなときには、

その時間はないもおなじだ。」

せわしなく時間が過ぎていくときは、

心が時間を感じる余裕が無いときなのだろう。

そんな時は、ゆっくりと息を吸って、吐く。

ゆっくりと吸って、吐く。

そんな深呼吸をしてみてはどうだろうか。

きっと

心が時間を感じる余裕を持つことだろう。

澁江俊一 16年8月28日放送

h.koppdelaney

時は…なり

今日は童話作家

ミヒャエル・エンデの命日。

あなたは自由なんだから、

なんでも好きなことをしていいんだよ。

もしも誰かにそう言われても、

やりたいことが思いつかないとしたら…

あなたの時間は時間どろぼうに

盗まれてしまっているのかもしれない。

誰もが忙しさに追われる現代社会を

全身灰色の時間どろぼうという存在によって

見事に表現してみせたエンデ。

時は、金なりという言葉がある。

しかしエンデが伝えたかったのは

一秒も、一年も、そして一生さえも

時間の価値はひとりひとり違うのだ、ということ。

時は、心なり、なのだ。

澁江俊一 16年8月28日放送

ChristianRevivalNetwork

亀は知っている

今日は童話作家

ミヒャエル・エンデの命日。

時間とは何か。

深く考えさせる日本の物語といえば

浦島太郎だ。

亀に導かれてたどりついた

竜宮城での幸せな日々。

しかしお土産に渡された玉手箱は、

太郎を一瞬で、老人にする。

エンデの童話、モモにも、

30分だけ先の未来を見通せる

カシオペイアという亀が登場し

モモを導いてくれる。

そしてモモは時間とは何か、

の自分なりの答えにたどりつく。

時間という

人間にとっての永遠の謎を

知っているのは、

いつだって亀たちなのだ。

澁江俊一 16年8月28日放送

maxresdefault

自然なお金

今日は童話作家

ミヒャエル・エンデの命日。

もしもお金が、

腐るものだったら…。

持っているだけで

価値が少しずつ減るから

お金を貯めることが損になる。

だから人から人へどんどん流通し

経済を活性化させていき

貧富の差はなくなり、

苦しみも争いも減っていく。

エンデが温めていたこのテーマは

ファンタジーではなく、現実の話だった。

時が経つほど、利子によって

お金の価値が上がるから

経済は大きな矛盾を抱えてしまったと

エンデは考えた。

あらゆる生き物や食べ物のように

時が経つと、衰えたり、腐ってゆく。

それはとても自然なこと。

そろそろお金も自然のルールに

従うべきなのかもしれない。

礒部建多 16年8月28日放送

Holy [K]

童話の解釈

今日は童話作家

ミヒャエル・エンデの命日。

エンデは、よく

こんな愚痴をこぼしていたという。

「大人は、すぐに何かと結びつけて読むから困る」

老若男女を問わず、

広く愛される作品を生み出してきたが、

54歳で出版した

「鏡のなかの鏡」は、特に不評だった。

ある人は、当時の社会批判と結びつけたり、

フロイトやカフカと照らし合わせ、

学術的に分析しようともした。

「分析されたり解釈されることを望まない。

それは体験されることを願っている。」

奇しくも、副題は「迷宮」という。

解釈しようとせず、

文字通り「迷宮」のように

ただ作品の中で迷い続けるのも、

エンデが望む楽しみ方なのかもしれない。

松岡康 16年8月28日放送

Ian Hayhurst

物書きの冒険

今日は童話作家

ミヒャエル・エンデの命日。

彼はどんな結末か考えずに物語を書いていた。

物語を書きながら、わたしは、もっぱら恣意的な思いつきに身を

ゆだねるのは具合のいいものだということを発見したのです。

すなわち、ものを書くことそれ自体を、冒険のように体験しうるのです。

魂の奥底から湧き出るストーリーに、自らのペンをゆだねる。

それが彼のスタイルだった。

エンデの代表作である「はてしない物語」。

この話の大部分は創作過程で切り捨てられ、

実際に出来上がったものは約五分の一ほどだったという。

その題名のごとく、

彼の心の中には物語が果てしなく広がっていた。

この世の中で最も冒険をしているのは、

冒険家でもなく、本の読者でもなく、

作家なのかもしれない。

澁江俊一 16年8月28日放送

pat_makhoul

エンデと日本

今日は童話作家

ミヒャエル・エンデの命日。

本国ドイツの次に

彼の作品が読まれているのは

ここ、日本である。

晩年、エンデの妻となったのも

彼の童話「はてしない物語」を訳した

日本人女性の佐藤真理子。

日本をこよなく愛したエンデだが、

亡くなる直前に日本の番組で

こんな言葉も残している。

私は日本の考え方には

一種の危険性があると思います。

それは、どの問題においても

思考を日本の関心事に限定することです。

それは日本の国家的なエゴイズムのようなものです。

愛している日本に向けた

厳しいエンデの言葉を

受け止めるべき時は、今かもしれない。